Очень много людей разного возраста интересуется, что такое литосфера. Одни сейчас данную тему проходят в школе, другие - восстанавливают забытое или упущенное во время учебы. Скажем просто. Литосфера - это твердая оболочка Земли. Википедия говорит, что она состоит из земной коры и верхней части мантии, вплоть до астеносферы. Ну а теперь подробнее.

Части Земли, которые связаны между собой и образуют единую систему, называются оболочками. Основных оболочек три, но они еще делятся на несколько видов. Но удобнее всего сначала разделить Землю на ядро, мантию и кору. И литосфера являет собой всю земную кору с частью мантии. Она занимает всего один процент от всей массы планеты, на которой мы проживаем.

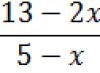

Сам рассматриваемый нами слой состоит из трех пластов . Впрочем, его состав до сих пор является предметом споров. В любом случае строительным материалом являются твердые породы, которые становятся пластичными по мере приближения к мантии.

Структура литосферы

Она состоит из трех слоев:

Основная составляющая земной коры - плиты, которые постоянно двигаются, как бы плавая по поверхности астеносферы.

Состав отличается в зависимости от того, где она располагается - под океанами или континентами. Описанные выше три слоя характерны для материковой структуры. Так, в океанической части отсутствует гранитный слой, а также значительно меньше легкоплавких редких соединений.

В структуре можно также выделить складчатые пояса и платформы. Первые участки довольно подвижные, а вторые - стабильные.

Вопрос об экологии

Литосфера - это единственный доступный нам слой Земли, и мы его используем очень активно. В нем содержатся все интересующие нас породы, минеральные ресурсы . Вмешательство человека приводит к экологическим проблемам, таким как снижение плодородности почвы, эрозии, обвалы в границах литосферы. Причем приводят подобные вмешательства не только к локальным трудностям, но и глобальным катаклизмам.

Границы литосферы

Точно определить границы литосферы затруднительно. Определить ее окончанию по мере продвижения вглубь можно по тому, как быстро движутся сейсмические волны. Также ученые используют такие признаки, как уменьшение вязкости среды и повышение теплопроводности. Обычно расстояние от земной коры и до начала астеносферы составляет несколько десятков километров.

Толщина отличается в зависимости от места, в котором замеряются ее размеры:

Наибольшую мощность литосфера имеет в холодных областях. Также она может увеличиваться по мере понижения плотности теплового потока.

Как она образовалась?

Литосфера появилась благодаря высвобождающимся из верхнего слоя мантии Земли веществам. Образование литосферы - процесс непрерывный, и продолжается до сих пор. В процессе ее появления выделяются газы и небольшие количества воды.

Очень важную роль играли магматические кристаллические вещества, которые образовали самую большую часть литосферы. В свою очередь, они появились благодаря магме, которая вышла через вулканы на поверхность Земли и остыла.

- Самый большой вклад в изучение литосферы был осуществлен сейсмологией. Это наука, которая изучает землетрясения. Ведь главная причина, почему случается это явление, имеющее порой ужасающие последствия - сталкивание тектонических плит между собой. И чтобы понять причину землетрясения, нужно было их обнаружить.

- До того как были открыты литосферные плиты и поняты истинные причины землетрясений, люди раньше придумывали множество версий, которые сейчас поражают своей нелепостью, но раньше воспринимались вполне серьезно. Например, раньше люди считали, что землетрясения появлялись из-за того, что змеи, которые опутывали землю, двигались. Это уже потом ученые доказали, что этими «змеями» является мантия, которая сама по себе достаточно подвижна и пластичная.

- В состав входит верхняя часть мантии, потому что она такая же твердая, как и кора Земли, но при этом имеет другой химический состав.

- Слово «литосфера» переводится, как «каменный шар».

- Температура отличается в зависимости от глубины. Каждый километр в глубину прибавляет к температуре 35 градусов.

Ну и, наконец, нижняя граница литосферы имеет температуру 1300 градусов.

Свойства литосферы

Более распространенное название свойств литосферы - функции. Можно выделить следующие функции этого слоя планеты Земля:

Выводы

Мы поняли, что такое литосфера, разобрались в интересных фактах об этом слое нашей планеты. Разобрались, какая ее структура, что она включает в себя. Уяснили, что температура литосферы отличается в зависимости от глубины и много чего еще. Хочется надеяться, что вам пригодится эта статья. Удачи.

Литосфера

- внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород. Нижняя граница литосферы нечеткая и определяется резким уменьшением вязкости пород, изменением скорости распространение сейсмических волн и увеличением электропроводности пород. Толщина литосферы на континентах и под океанами различается и составляет в среднем соответственно 25- 200 и 5-100км.

Рассмотрим в общем виде геологическое строение Земли. Третья за отдаленностью от Солнца планета - Земля имеет радиус 6370 км, среднюю плотность- 5,5 г/см3 и состоит из трех оболочек - коры, мантии и ядра. Мантия и ядро делятся на внутренние и внешние части.

Земная кора — тонкая верхняя оболочка Земли, которая имеет толщину на континентах 40-80 км, под океанами - 5-10 км и составляет всего около 1 % массы Земли. Восемь элементов - кислород, кремний, водород, алюминий, железо, магний, кальций, натрий - образовывают 99,5 % земной коры. На континентах кора трехслойная: осадо

чные породы укрывают гранитные, а гранитные залегают на базальтовых. Под океанами кора «океанического», двухслойного типа; осадочные породы залегают просто на базальтах, гранитного пласта нет. Различают также переходный тип земной коры (островно-дуговые зоны на окраинах океанов и некоторые участки на материках, например Черное море). Наибольшую толщину земная кора имеет в горных районах (под Гималаями — свыше 75 км), среднюю - в районах платформ (под Западно-Сибирской низиной - 35-40, в границах Русской платформы - 30-35), а наименьшую- в центральных районах океанов (5-7 км). Преобладающая часть земной поверхности - это равнины континентов и океанического дна. Континенты окружены шельфом- мелководной полосой глубиной до 200 г и средней шириной близко 80 км, которая после резкого обрывчастого изгиба дна переходит в континентальный склон (уклон изменяется от 15-17 до 20-30°). Склоны постепенно выравниваются и переходят в абиссальные равнины (глубины 3,7-6,0 км). Наибольшие глубины (9-11 км) имеют океанические желоба, подавляющее большинство которых расположенная на северной и западной окраинах Тихого океана.

Основная часть литосферы состоит из изверженных магматических пород (95 %), среди которых на континентах преобладают граниты и гранитоиды, а в океанах-базальты.

Актуальность экологического изучения литосферы обусловленная тем, что литосфера есть средой всех минеральных ресурсов, одним из основных объектов антропогенной деятельности (составных природной среды), через значительные изменения которого развивается глобальный экологический кризис. В верхней части континентальной земной коры развиты грунты, значение которых для человека тяжело переоценить. Грунты — органо-минеральный продукт многолетней (сотни и тысячи лет) общей деятельности живых организмов, воды, воздуха, солнечного тепла и света есть одними из важнейших природных ресурсов. В зависимости от климатических и геолого-географических условий грунты имеют толщину от 15-25 см до 2-3 м.

Грунты возникли вместе с живым веществом и развивались под влиянием деятельности растений, животных и микроорганизмов, пока не стали очень ценным для человека плодородным субстратом. Основная масса организмов и микроорганизмов литосферы сосредоточенная в грунтах, па глубине не большее нескольких метров. Современные грунты являются трехфазной системой (разнозернистые твердые частицы, вода и газы, растворенные в воде, и порах), которая состоит из смеси минеральных частиц (продукты разрушения горных пород), органических веществ (продукты жизнедеятельности биоты ее микроорганизмов и грибов). Грунты играют огромную роль в кругообороте воды, веществ и углекислого газа.

С разными породами земной коры, как и с ее тектоническими структурами, связанные разные полезные ископаемые: горючие, металлические, строительные, а также такие, что есть сырьем для химической и пищевой промышленности.

В границах литосферы периодически происходили и происходят грозные экологические процессы (сдвиги, сели, обвалы, эрозия), которые имеют огромное значение для формирования экологических ситуаций в определенном регионе планеты, а иногда приводят к глобальным экологическим катастрофам.

Глубинные толщи литосферы, которые исследуют геофизическими методами, имеют довольно сложную и еще недостаточно изученное строение, так же, как мантия и ядро Земли. Но уже известно, что с глубиной плотность пород возрастает, и если на поверхности она составляет в среднему 2,3-2,7 г/см3, то на глубине близко 400 км — 3,5 г/см3, а на глубине 2900 км (граница мантии и внешнего ядра) — 5,6 г/см3. В центре ядра, где давление достигает 3,5 тыс. т/см2, она увеличивается до 13-17 г/см3. Установлен также и характер возрастания глубинной температуры Земли. На глубине 100 км она составляет приблизительно 1300 К, на глубине близко 3000 км -4800, а в центре земного ядра - 6900 К.

Преобладающая часть вещества Земли находится в твердом состоянии, но на границе земной коры и верхней мантии (глубины 100-150 км) залегает толща смягченных, тестообразных горных пород. Эта толща (100-150 км) называется астеносферой. Геофизики считают, что в разреженном состоянии могут находиться и другие участки Земли (за счет разуплотнения, активного радиораспада пород и т.п.), в частности — зона внешнего ядра. Внутреннее ядро находится в металлической фазе, но относительно его вещественного состава единоого мнения на сегодня нет.

Общая характеристика литосферы.

Термин "литосфера" был предложен в 1916 году Дж. Барреллом и вплоть до 60-х гг. двадцатого столетия выступал синонимом земной коры. Затем было доказано, что в состав литосферы входят также и верхние слои мантии мощностью до нескольких десятков километров.

В строении литосферы выделяются подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.

Мощность литосферы варьируется от 5 до 200 км. Под континентами толщина литосферы меняется от 25 км под молодыми горами, вулканическими дугами и континентальными рифтовыми зонами до 200 и более километров под щитами древних платформ. Под океанами литосфера более тонкая и достигает минимальной отметки в 5 км под срединно-океаническими хребтами , на периферии океана, постепенно утолщаясь, доходит до 100-километровой толщины. Наибольшей мощности литосфера достигает в наименее прогретых областях, наименьшей – в наиболее жарких.

По реакции на длительно действующие нагрузки в литосфере принято выделять верхний упругий и нижний пластичный слой . Также на разных уровнях в тектонически активных областях литосферы прослеживаются горизонты относительно пониженной вязкости, для которых характерны пониженные скорости сейсмических волн. Геологи не исключают возможности проскальзывания по этим горизонтам одних слоёв относительно других. Это явление получило название расслоенности литосферы.

Наиболее крупными элементами литосферы являются литосферные плиты с размерами в поперечнике 1–10 тыс. км. В настоящее время литосфера разделена на семь главных и несколько малых плит. Границы между плитами проводятся вдоль зон наибольшей сейсмической и вулканической активности.

Границы литосферы.

Верхняя часть литосферы граничит с атмосферой и гидросферой . Атмосфера, гидросфера и верхний слой литосферы находятся в прочной взаимосвязи и частично проникают друг в друга.

Нижняя граница литосферы располагается над астеносферой – слоем пониженной твёрдости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли . Граница между литосферой и астеносферой нерезкая – переход литосферы в астеносферу характеризуется уменьшением вязкости, изменением скорости сейсмических волн и увеличением электропроводности. Все эти изменения происходят вследствие повышения температуры и частичного плавления вещества. Отсюда и основные методы определения нижней границы литосферы – сейсмологический и магнитотеллурический .

) и жесткую верхнюю часть мантии.

Слои литосферы отделены друг от друга границей Мохоровича

. Рассмотрим подробнее части, на которые разделена литосфера.

Земная кора. Строение и состав.

Земная кора – часть литосферы, самая верхняя из твердых оболочек Земли. На долю земной коры приходится 1% от общей массы Земли (см. Физические характеристики Земли в цифрах).

Строение земной коры различается на континентах и под океанами, а также в переходных областях.

Материковая земная кора имеет толщину 35-45 км, в горных областях до 80 км. Например, под Гималаями - свыше 75 км, под Западно-Сибирской низиной – 35-40 км, под Русской платформой – 30-35.

Материковая земная кора делится на слои:

- Осадочный слой – слой, покрывающий верхнюю часть континентальной земной коры. Состоит из осадочных и вулканических горных пород. Местами (преимущественно на щитах древних платформ) осадочный слой отсутствует.

- Гранитный слой – условное название для слоя, где скорость распространения продольных сейсмических волн не превышает 6,4 км/сек. Состоит из гранитов и гнейсов - метаморфических горных пород, главными минералами которых являются плагиоклаз, кварц и калиевый полевой шпат.

- Базальтовый слой - условное название для слоя, где скорость распространения продольных сейсмических волн находится в диапазоне 6,4 - 7,6 км/сек. Сложен базальтами, габбро (магматическая интрузивная горная порода основного состава) и очень сильно метаморфизованными осадочными породами.

Слои материковой земной коры могут быть смяты, разорваны и смещены по линии разрыва. Гранитный и базальтовый слои часто разделены поверхностью Конрада , которая характеризуется резким скачком скорости сейсмических волн.

Океаническая земная кора имеет толщину 5-10 км. Наименьшая толщина характерна для центральных районов океанов.

Океаническая земная кора делится на 3 слоя :

- Слой морских осадков – толщина менее 1 км. Местами отсутствует вовсе.

- Средний слой или «второй» - слой со скоростью распространения продольных сейсмических волн от 4 до 6 км/сек – толщина от 1 до 2,5 км. Состоит из серпентина и базальта, возможно, с примесью осадочных пород.

- Самый нижний слой или «океанический» – скорость распространения продольных сейсмических волн находится в диапазоне 6,4-7,0 км/сек. Сложен из габбро.

Выделяют также переходный тип земной коры . Он характерен для островно-дуговых зон на окраинах океанов, а также для некоторых участков материков, например, в районе Черного моря.

Земная поверхность в основном представлена равнинами континентов и океанического дна. Континенты окружены шельфом - мелководной полосой глубиной до 200 г и средней шириной около 80 км, которая после резкого обрывчатого изгиба дна переходит в континентальный склон (уклон изменяется от 15-17 до 20-30°). Склоны постепенно выравниваются и переходят в абиссальные равнины (глубины 3,7-6,0 км). Наибольшие глубины (9-11 км) имеют океанические желоба, расположенные в основном в северной и западной частях Тихого океана.

Граница (поверхность) Мохоровичича

Нижняя граница земной коры проходит по границе (поверхности) Мохоровичича – зоне, в которой происходит резкий скачок скоростей сейсмических волн. Продольных с 6,7-7,6 км/сек до 7,9-8,2 км/сек., а поперечных – с 3,6-4,2 км/сек до 4,4-4,7 км/сек.

Для этой же области характерно резкое увеличение плотности вещества – с 2,9-3 до 3,1-3,5 т/м³. То есть на границе Мохоровичича менее упругий материал земной коры заменяется более упругим веществом верхней мантии.

Наличие поверхности Мохоровичича установлено для всего Земного шара на глубине 5-70 км. По всей видимости, данная граница разделяет слои с разным химическим составом.

Поверхность Мохоровичича повторяет рельеф земной поверхности, являясь его зеркальным отражением. Под океанами она выше, под континентами – ниже.

Поверхность (граница) Мохоровичича (сокращенно Мохо) открыта в 1909 году хорватским геофизиком и сейсмологом Андреем Мохоровичичем и названа в его честь.

Верхняя мантия

Верхняя мантия – нижняя часть литосферы, находящаяся под земной корой. Другое название верхней мантии – субстрат.

Скорость распространения продольных сейсмических волн около 8 км/сек.

Нижняя граница верхней мантии проходит на глубине 900 км (при делении мантии на верхнюю и нижнюю) или на глубине 400 км (при делении ее на верхнюю, среднюю и нижнюю).

Относительно состава верхней мантии однозначного ответа нет. Одни исследователи на основании изучения ксенолитов полагают, что верхняя мантия имеет оливин-пироксеновый состав. Другие считают, что вещество верхней мантии представлено гранатовыми перидотитами с примесью в верхней части эклогита.

Верхняя мантия не однородна по составу и строению. В ней наблюдаются зоны пониженных скоростей сейсмических волн, также наблюдаются различия в строении под разными тектоническими зонами.

Изостазия.

Явление изостазии было обнаружено при изучении силы тяжести у подножия горных массивов. Ранее считалось, что такие массивные сооружения, как, например, Гималаи, должны увеличивать силу притяжения Земли. Однако исследования, проведенные в середине 19 века, опровергли эту теорию – сила тяжести на поверхности всей земной поверхности остается одинаковой.

Было установлено, что крупные неровности рельефа компенсируются, уравновешиваются чем-то на глубине. Чем мощнее участок земной коры, тем глубже он погружен в вещество верхней мантии.

На основании сделанных открытий, ученые пришли к выводу, что земная кора стремится к уравновешенности за счет мантии. Это явления получило название изостазии .

Изостазия иногда может нарушиться из-за действия тектонических сил, но со временем земная кора все равно возвращается к равновесию.

На основе гравиметрических исследований было доказано, что большая часть земной поверхности находится в состоянии равновесия. Изучением явления изостазии на территории бывшего СССР занимался М.Е.Артемьев.

Наглядно проследить явление изостазии можно на примере ледников. Под тяжестью мощных ледниковых покровов четырех- и более километровой толщины земная кора под Антарктидой и Гренландией «просела», опустившись ниже уровня океана. В Скандинавии же и в Канаде, сравнительно недавно освободившихся от ледников, наблюдается поднятие земной коры.

Химические соединения, из которых состоят элементы земной коры, называются минералами . Из минералов образованы горные породы.

Основные виды горных пород:

Магматические;

Осадочные;

Метаморфические.

В составе литосферы преобладают в основном магматические горные породы. На их долю приходится около 95% всего вещества литосферы.

Состав литосферы на континентах и под океанами существенно различается.

Литосфера на континентах состоит из трех слоев:

Осадочные породы;

Гранитные породы;

Базальтовые.

Литосфера под океанами двухслойная:

Осадочные породы;

Базальтовые породы.

Химический состав литосферы представлен в основном всего восемью элементами. Это кислород, кремний, водород, алюминий, железо, магний, кальций и натрий. На долю этих элементов приходится около 99,5% вещества земной коры.

Таблица 1. Химический состав земной коры на глубинах 10 - 20 км.

|

Элемент |

Массовая доля, % |

|

Кислород |

|

|

Алюминий |

|

Осуществляется за счет уменьшения вязкости пород, увеличения их электропроводности, а также за счет скорости, с которой распространяются сейсмические волны. Литосфера имеет разную толщину на суше и под океанами. Среднее ее значение составляет 25-200 км для суши и 5-100 км для .

На 95% литосфера состоит из изверженных пород магмы. Граниты и гранитоиды являются преобладающими породами на континентах, в то время как в такой породой являются базальты.

Литосфера представляет собой среду для всех известных минеральных ресурсов, также она является объектом человеческой деятельности. Изменения литосферы оказывают влияние на экологический .

Грунты являются одной из составляющих верхних частей земной коры . Для человека они имеют огромное значение. Они представляют собой органо-минеральный продукт, который является следствием тысячелетней деятельности различных организмов, а также таких факторов как воздух, вода, солнечные свет и тепло. Толщина грунта, особенно в сравнении с толщиной самой литосферы, сравнительно небольшая. В разных регионах она составляет от 15-20 см до 2-3 м.

Грунты появились вместе с возникновением живого вещества. Далее они развивались, на них оказывала влияние деятельность микроорганизмов, растений и животных. Основное число всех микроорганизмов и организмов, существующих в литосфере, сосредоточено именно в грунтах на глубине нескольких метров.

Литосферой называют внешнюю оболочку Земли из относительно твердого материала: это земная кора и верхний слой мантии. Термин « » был введен в употребление американским ученым Баррелом в 1916 году, но в то время под этим понятием подразумевали только твердые горные породы, из которых состоит земная кора – более мантия не считалась частью этой оболочки. Позже в включили верхние участки этого слоя планеты (шириной до нескольких десятков километров): они граничат с так называемой астеносферой, которая отличается пониженной вязкостью, высокой температурой, при которой вещества уже начинают плавиться.

Толщина различна в разных частях Земли: под ее слой может составлять от пяти километров в толщину – под самыми глубокими местами, а у берега уже повышается до 100 километров. Под континентами литосфера простирается до двухсот километров в глубину.

В прошлом считалось, что литосфера имеет монолитную структуру и не разбивается на части. Но это предположение давно опровергнуто – эта состоит из нескольких плит, которые двигаются по пластичной мантии и взаимодействуют между собой.

Гидросфера

Как следует из названия, гидросфера – это оболочка Земли, состоящая из воды, а точнее, это все воды на поверхности нашей планеты и под Землей: океаны, моря, реки и озера, а также подземные воды. Льды и вода в газообразном состоянии или пар тоже являются частью водной оболочки. Гидросфера состоит более чем из полутора миллиардов кубических километров воды.

Вода покрывает 70% поверхности Земли, большая ее часть приходится на Мировой океан – почти 98%. Всего полтора процента отводится льдам на полюсах, а остальное – реки, озера, водоемы, подземные воды. Пресная вода же составляет всего 0,3% всей гидросферы.

Гидросфера обязана своим появлением