Формируется в результате взаимодействия внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) сил. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования действуют постоянно. При этом эндогенные процессы в основном создают главные черты рельефа, а экзогенные пытаются выровнять рельеф.

Основными источниками энергии при рельефообразовании являются:

- Внутренняя энергия Земли;

- Энергия Солнца;

- Сила тяжести;

- Влияние космоса.

Источником энергии эндогенных процессов является тепловая энергия Земли, связанная с процессами, происходящими в мантии (радиоактивный распад). За счет эндогенных сил произошло выделение земной коры из мантии с образованием двух ее типов: континентальной и океанической.

Эндогенные силы вызывают: движения литосферы, образование складок и разломов, землетрясения и вулканизм. Все эти движения отражаются в рельефе и приводят к образованию гор и прогибов земной коры .

Разломы земной коры различают по: размерам, форме и по времени образования. Глубокие разломы образуют крупные блоки земной коры, которые испытывают вертикальные и горизонтальные смещения. Такие разломы часто определяют очертания материков.

Крупные блоки земной коры прорезаны сетью мелких разломов. Нередко к ним приурочены речные долины (например, долина р. Дон). Вертикальные движения таких блоков всегда отражены в рельефе. Особенно хорошо видны формы, созданные современными (неотектоническими ) движениями. Так, в нашем Центрально-Черноземном регионе площадь Среднерусской возвышенности (Белгородская, Воронежская, Курская области) поднимается со скоростью 4-6 мм/год. Одновременно Окско-Донская низменность (Тамбовская, Липецкая и северо-восток Воронежской областей) ежегодно опускается на 2 мм. Древние движения земной коры обычно отражены в характере залегания пород.

Экзогенные процессы связаны с поступлением на землю солнечной энергии. Но протекают они при участии силы тяжести. При этом происходит:

- Выветривание горных пород;

- Перемещение материала под действием силы тяжести (обвалы, оползни, осыпи на склонах);

- Перенос материала водой и ветром.

Выветриванием называется совокупность процессов механического разрушения и химического изменения горных пород.

Общее воздействие всех процессов разрушения и переноса горных пород называется денудацией. Денудация ведет к выравниванию поверхности литосферы. Если бы на Земле не было эндогенных процессов, то она давно имела бы совершенно ровную поверхность. Эту поверхность называют главным уровнем денудации.

В действительности существует множество временных уровней денудации, на которых на некоторое время могут затухать процессы выравнивания.

Проявление процессов денудации зависит: от состава горных пород, геологического строения и климата. Например, форма оврагов в песках – корытообразная, а в меловых породах – V-образная. Однако, наибольшее значение для развития процессов денудации имеет высота местности над уровнем моря, или расстояние до базиса эрозии.

Таким образом, рельеф поверхности литосферы является результатом противодействия эндогенных и экзогенных процессов. Первые создают неровности рельефа, а вторые их выравнивают. При рельефообразовании могут преобладать эндогенные или экзогенные силы. В первом случае высота рельефа увеличивается. Это восходящее развитие рельефа . Во втором случае разрушаются положительные формы рельефа и заполняются углубления. Происходит снижение высот поверхности и выполаживание склонов. Это нисходящее развитие рельефа .

Эндогенные и экзогенные силы в течение длительного геологического времени уравновешиваются. Однако в короткие промежутки времени преобладает одна из этих сил. Смена восходящих и нисходящих движений рельефа приводит к цикличности процессов. То есть вначале образуются положительные формы рельефа, затем происходит выветривание пород, перемещение материала под действием силы тяжести и водой, что приводит к выравниванию рельефа.

Такое непрерывное перемещение и изменение вещества – важнейшая черта географической оболочки.

Литература.

- Смольянинов В. М. Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж: Истоки, 2010 – 193 c.

Каждая форма рельефа состоит из элементов рельефа. К ним относятся ровные поверхности и склоны, а также линии, возникающие на пересечении двух поверхностей (бровка, подошва, тальвег) и углы, возникающие на пересечении трех и более граней (вершина).

Формы рельефа различаются по разным признакам.

По величине наклона земной поверхности выделяются субгоризонтальные поверхности с углами наклона до 2° и склоны – более 2°. Формы рельефа могут быть замкнутыми (холм) и открытыми (овраг), вогнутыми (воронка) и выпуклыми (бархан), простыми (западина) и сложными (горный хребет). По размеру выделяют планетарные формы, мега-, макро-, мезо-, микро- и нано- формы рельефа.

Планетарные формы занимают площади в миллионы квадратных километров. К ним относятся: материки (в геофизическом смысле), переходные зоны от материков к ложу океана, ложе океана и срединно-океанические хребты. Все они различаются строением земной коры, что и послужило серьезным основанием для выделения перечисленных форм в качестве планетарных.

Мегаформы занимают площади в сотни и десятки тысяч квадратных километров. Это горные пояса (Кавказ), плоскогорья (Среднесибирское), равнины (Западно-Сибирская) в пределах материков, котловины и поднятия на ложе океана и др.

Макроформы имеют площади в сотни и тысячи квадратных километров. Это части мегаформ: отдельные хребты и межгорные впадины – в горах, возвышенности и низменности – на равнинах.

Мезоформы занимают квадратные километры и их первые десятки. Это овраги, балки, моренные холмы, барханы и др.

Микроформы – карстовые воронки, прирусловые валы на пойме и др.

Наноформы – кочки, эрозионные борозды, песчаная рябь на барханах и др.

Планетарные и крупные формы рельефа образовались за счет внутренних сил Земли. Средние – мезоформы – и мелкие формы обязаны действию экзогенных процессов: работе поверхностных текучих вод, растворяющей деятельности воды, ледников, ветра и др. К экзогенным процессам относится и разнообразная, все возрастающая хозяйственная деятельность человека.

Академик И.П. Герасимов, возглавлявший с 1951 по 1985 г. Институт географии Академии наук СССР, и Ю.А. Мещеряков предложили принцип разделения всех форм рельефа Земли на три категории, различающиеся по порядку величины (размерам) и происхождению с учетом возраста рельефа (начала его формирования).

Геотектуры (греч. ge – Земля, лат. tectura – покрытие) – самые крупные формы рельефа Земли, обусловленные планетарными геофизическими и космическими процессами. К геотектурам первого ранга относятся материковые выступы и океанические впадины, к геотектурам второго ранга – крупнейшие мегаформы: равнинно-платформенные области и горные системы разного генезиса на суше, океанические котловины и срединно-океанические хребты в океане и переходные зоны между материками и океанами. Формирование современных геотектур началось на рубеже палеозоя и мезозоя и совпадает с геоморфологическим этапом развития Земли.

Морфоструктуры (греч. morphe – форма, лат. structura – строение) – крупные формы рельефа – мегаформы и макроформы, которые возникли в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов при ведущей, активной роли внутренних процессов – тектонических движений; в их строении четко отражаются геологические структуры. Формирование морфоструктур соответствует неотектоническому этапу развития Земли.

Морфоскульптуры (греч. morphe – форма, лат. sculptura – ваяние, резьба) – это сравнительно мелкие (мезо-, микро- и т. д.) формы рельефа, обязанные своим происхождением прежде всего экзогенным процессам, которые тесно связаны с современными и прошлыми климатическими условиями. Возраст морфоскульптур большей частью ограничен рамками четвертичного периода.

В генетическом отношении (не по величине!) геотектуры и морфоструктуры характеризуются относительной общностью и объединяются в категорию морфотектонического рельефа, т. е. рельефа, обусловленного активной ролью эндогенного фактора. Обобщенная классификация форм морфотектонического рельефа (морфоструктур) по их структуре, генезису и морфологии приведена на схеме 1. Морфотектонический рельеф может быть противопоставлен морфоскульптурному (морфоклиматическому) рельефу, возникшему в основном под воздействием экзогенных процессов, подчиненных закону климатической зональности.

Сочетания форм рельефа, сходные по внешнему облику, внутреннему строению, происхождению и условиям развития, закономерно повторяющиеся на определенной территории, образуют морфогенетические типы рельефа (например, холмистые моренные равнины, увалистые долинно-балочные эрозионные равнины, плоские зандровые равнины и пр.).

На подробных геоморфологических картах изображаются либо отдельные формы рельефа, либо морфогенетические типы рельефа , причем на цветном фоне последних значками отмечаются типичные формы рельефа. На мелкомасштабных картах морфоструктура показывается цветным фоном, а морфоскульптура – штриховкой и значками (например, в Физико-географическом атласе мира).

2.2. Рельефообразующие процессы

Исходным положением геоморфологии является представление о том, что рельеф формируется в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Источником энергии внутренних процессов является энергия, образующаяся в недрах Земли и за счет химико-плотностной гравитационной дифференциации вещества, распада радиоактивных элементов, и при замедлении вращения Земли (ротационная энергия). Движущей силой эндогенных процессов является большой круговорот вещества в мантии и литосфере, в результате чего в них происходит разогрев и последующее охлаждение вещества. Это неизбежно сопровождается изменением его объема и возникающими в связи с этим напряжениями, которые, в свою очередь, приводят к различным горизонтальным и вертикальным перемещениям земной коры и литосферы в целом. Такие перемещения называются тектоническими движениями. С ними связаны нарушения в условиях залегания пластов горных пород и формирование основных черт современного рельефа Земли, отраженных в геотектурах и морфоструктурах. К эндогенным процессам относится и магматизм, связанный как с первичным разогревом вещества мантии и коры, так и с температурными колебаниями в земной коре, возникающими за счет трения слоев при тектонических движениях.Экзогенные процессы происходят на поверхности Земли. Почти все они обязаны энергии Солнца (кроме склоновых, обусловленных гравитационной энергией) и происходят с помощью различных агентов рельефообразования – воды, льда, ветра и т. д. Любое проявление экзогенного рельефообразования обязательно происходит на фоне гравитации, которая действует на перемещение материала как непосредственно (на склонах), так и опосредованно, через другие экзогенные процессы. Поэтому гравитацию тоже можно включить в число агентов рельефообразования. В особую группу экзогенных процессов выделяются антропогенные процессы.

2.2.1. Внутренние (эндогенные) процессы и их рельефообразующая роль

Эндогенные процессы заключаются в тектонических движениях и магматизме. Тектонические движения характеризуются различной направленностью и интенсивностью во времени и в пространстве. По направлению относительно поверхности Земли выделяют вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные) движения, по направленности – обратимые (колебательные) и необратимые, по скорости проявления – быстрые (землетрясения) и медленные (вековые), по времени проявления – движения отдаленного геологического прошлого, новейшие (олигоцен-четвертичные) и современные. Все типы геотектонических движений взаимосвязаны.Так, разделение тектонических движений на вертикальные и горизонтальные во многом условно. В природе, как правило, осуществляется переход горизонтальных движений в вертикальные и наоборот, так как один тип движений порождает другой: горизонтальное растяжение приводит к опусканию, горизонтальное сжатие – к смятию пород в складки и их поднятию.

Под вертикальными колебательными движениями земной коры понимают постоянные, повсеместные, обратимые движения разных масштабов по площади и по амплитуде, не создающие складчатых структур. В зарубежной литературе их называют эпейрогеническими (греч. epeiros – материк, суша, genesis – происхождение). Рельефообразующая роль этих движений огромна. Вертикальные движения высшего порядка лежат в основе формирования планетарных форм рельефа земной поверхности. Они обусловливают морские трансгрессии и регрессии и тем самым контролируют площади суши и океанов и их конфигурацию.

Вертикальные движения более низкого порядка в тектонически спокойных областях (на платформах) образуют синеклизы и антеклизы, которые в случае унаследованного характера этих движений в новейшее время находят прямое отражение в рельефе в виде мега- и макроформ: низменностей и возвышенностей (Среднерусская возвышенность в основном соответствует Воронежской антеклизе, Прикаспийская низменность – Прикаспийской синеклизе).

Медленные вертикальные движения разного знака происходили в геологическом прошлом и продолжаются в настоящее время. Сейчас медленно поднимается Скандинавия, а побережье Северного моря, наоборот, опускается, из-за чего в Голландии, чтобы спастись от трансгрессии, вынуждены возводить дамбы до 15 м высотой. Скорость этих движений достигает нескольких миллиметров в год и фиксируется с помощью наблюдений и инструментальных измерений.

Наряду с вертикальными повсеместно и постоянно существуют и горизонтальные движения, которые играют ведущую роль в развитии и формировании прежде всего крупнейших форм рельефа. Так, с континентальными рифтами и горизонтальными перемещениями блоков литосферы в стороны связано раскрытие океанов и передвижение материков и соответственно изменение их площадей и очертаний. Молодым гигантским расширяющимся грабеном, т. е. рифтом, – будущим океаном, считается впадина Красного моря, борта которого смещаются на несколько миллиметров в год от осевой зоны в разные стороны. Столкновением континентальных плит , сжатием и скучиванием осадочных и вулканических толщ океана Тетис, особенно против Аравийского выступа и Индостанского блока Гондваны, объясняется образование высочайших горных цепей от Кавказа до Гималаев.

На вертикальные и горизонтальные тектонические движения земная кора реагирует деформациями пластов горных пород, приводящими к двум типам дислокаций: складчатым (пликативным) – изгибам слоев без нарушения их сплошности и разрывным (дизъюнктивным), вдоль которых, как правило, происходит перемещение блоков коры в вертикальном и горизонтальном направлениях. Оба вида дислокаций свойственны подвижным поясам Земли, где образуются горы. Поэтому тектонические движения, приводящие к нарушению первичного горизонтального залегания пород, т. е. к формированию дислокаций, называются орогеническими, создающими горы (греч. oros – гора, genesis – происхождение). Складчатые и разрывные дислокации находят проявление в рельефе.

Складчатые дислокации ярко выражены в геосинклиналях и молодых эпигеосинклинальных областях и практически отсутствуют в чехле платформ. Сравнительно простые выпуклые складки – антиклинали обычно образуют невысокие складчатые хребты (Терский, Сунженский хребты на Северном Кавказе), а вогнутые складки – синклинали – межгорные и предгорные впадины.

Более крупные и сложные по внутреннему строению выпуклые складки (антиклинории) выражены в рельефе высокими хребтами, а вогнутые складки (синклинории) – крупными, глубокими межгорными впадинами. Однако, как правило, они имеют более сложную складчато-глыбовую структуру, как, например, Главный и Боковой хребты Кавказа.

Самые крупные и сложные складки образуют эпигеосинклинальные горные страны (Кавказ, Альпы и др.). Их образование сопровождается крупными сводовыми поднятиями большого радиуса, вызванными увеличением мощности земной коры, которая легче океанической и в силу закона изостазии обладает плавучестью.

Разрывные дислокации имеют место не только в пределах складчатых поясов, но и на платформах, как на суше, так и на дне Мирового океана. Так как они сопровождаются вертикальными и горизонтальными перемещениями блоков земной коры, то являются мощным фактором рельефообразования.

Крупнейшими формами рельефа Земли, обусловленными разрывной тектоникой, являются рифты – глубокие, узкие впадины, ограниченные зонами разломов. Они образуются при растяжении земной коры за счет проседания осевых частей крупных волнообразных вздутий, сформировавшихся, в свою очередь, под влиянием восходящих мантийных потоков. Им свойственно уменьшение мощности земной коры и литосферы в целом, высокая сейсмичность, вулканическая активность, высокий тепловой поток. Рифты есть как на дне океанов, так и на материках.

При вертикальном смещении нескольких блоков земной коры вдоль разломов вверх-вниз на приподнятых участках – горстах образуются глыбовые горы, на опущенных участках – грабенах – котловины. Глубокие грабены заняты озерами.

Образованию куэстовых гряд и хребтов тоже нередко сопутствуют разломы, по которым один склон блока поднимается в виде уступа, а по разлому закладывается речная долина.

При субгоризонтальных разломах и последующих смещениях пластов в горах один участок земной коры может быть надвинут на другой на десятки километров – это надвиги (шарьяжи). Они выражены в Альпах, Пиренеях, Гималаях и других горных сооружениях.

Разломы нередко определяют очертания береговой линии материков на платформах: так называемый сбросовый тип побережий встречается на севере Кольского полуострова, на полуострове Сомали и других берегах Гондванских материков.

Вдоль разломов, являющихся зонами повышенной трещиноватости пород, как в горах, так и на равнинах почти всегда закладываются речные долины. Этому способствует также концентрация в них поверхностных и подземных вод.

Складчатые и разрывные дислокации пластов, особенно в горах, сопровождаются глубинным (интрузивным) и поверхностным (эффузивным) магматизмом и землетрясениями, которые тоже отражаются в рельефе.

Интрузивные тела бывают разные по форме и величине. Крупные интрузии, особенно батолиты, имеющие удлиненную форму, протягиваются на сотни километров (Чилийский батолит в Андах имеет длину свыше 1300 км, батолит в Кордильерах Канады – более 2000 км), достигают ширины до 100 км и мощности до 10 км. Батолиты вызывают нарушения в залегании перекрывающих их пород. Эти нарушения могут носить как складчатый, так и разрывной характер. Батолиты, сложенные обычно гранитами, образуют центральные поднятия многих горно-складчатых областей. В результате последующей денудации они нередко оказываются на поверхности, слагая массивные, труднодоступные осевые хребты гор (Сьерра-Невада, Береговой хребет в Канаде).

Интрузии в виде лакколитов куполовидной или караваеобразной формы придают такую же форму перекрывающим их породам и образуют группы или одиночные горы, такие, как, например, горы Железная, Машук, Бештау и другие в районе Пятигорска на Северном Кавказе , гора Аю-Даг в Крыму. Обнажившимися интрузиями являются Хибинский и соседние с ним массивы высотой более 1000 м.

Пластовые интрузии выражаются в рельефе в виде ступеней. Отпрепарированные (полуглубинные) интрузии и базальтовые эффу-зивы в виде огромных покровов (траппов) широко распространены на плато и плоскогорьях в пределах древних платформ (например, на Среднесибирском плоскогорье).

Своеобразный рельеф создает эффузивный магматизм, или вулканизм. В зависимости от характера выводных отверстий различают площадные, линейные и центральные извержения. Площадные и линейные извержения преобладали в геологическом прошлом. Они образовали ложе океанов, обширные лавовые плато и нагорья (Колумбийское плато, плато Фрезер, Мексиканское и Эфиопское нагорья и др.). В историческое время значительные излияния лав происходили в Исландии, на Гавайских островах, весьма характерны они и для срединно-океанических хребтов.

В современную геологическую эпоху на континентах наиболее распространены извержения центрального типа, когда магма поднимается по узкому каналу, возникающему обычно на пересечении разломов. При этом образуются конусовидные или щитовидные горы – вулканы с воронкообразным расширением наверху, называемым кратером. Форма вулканов зависит от состава магмы, вязкости и быстроты ее застывания. Многие вулканы состоят из рыхлых продуктов извержений, переслаивающихся с застывшей лавой. Это Ключевская Сопка, Фудзияма, Эльбрус, Арарат, Везувий, Кракатау, Чимбарасо и другие вулканы.

У некоторых потухших вулканов имеются крупные циркообразные впадины с крутыми стенками и ровным дном, называемые кальдерами. Они образуются из-за провала вершины вулкана вследствие быстрого опустошения вулканической камеры. Одной из самых больших является кальдера Нгоронгоро западнее горы Килиманджаро в Танзании. Она представляет собою огромную чашу, на дне которой расположены озеро и зеленый луг. Диаметр днища 22 км. Стенки кратера поднимаются на 600–700 м. Здесь находится уникальный заповедник с тысячами диких животных. Этот природный зоопарк называют «Африканский ковчег».

Для мест затухания вулканической деятельности (например, Йеллоустонский национальный парк в США) характерны горячие источники, в том числе периодически фонтанирующие, – гейзеры, выбросы газов из кратеров и трещин, грязевые вулканы, которые свидетельствуют об активных процессах в глубине недр.

К эндогенным процессам относят также землетрясения – внезапные подземные удары, сотрясения и смещения пластов и блоков земной коры. Очаги землетрясений приурочены к зонам разломов. В большинстве случаев центры землетрясений, т. е. гипоцентры, находятся на глубине первых десятков километров в земной коре. Однако иногда они располагаются в верхней мантии на глубине до 600–700 км, например вдоль побережья Тихого океана, в Карибском море и других районах. Возникающие в очаге упругие волны, достигая поверхности, вызывают образование трещин, колебания ее вверх-вниз, смещение в горизонтальном направлении. Наибольшие разрушения наблюдаются в эпицентре землетрясений, расположенном над гипоцентром. Интенсивность землетрясений оценивается по двенадцатибалльной шкале на основании деформации слоев Земли и степени повреждения зданий. Ежегодно на Земле регистрируются сотни тысяч землетрясений, так что мы живем на беспокойной планете. При катастрофических землетрясениях в считанные секунды изменяется рельеф, в горах происходят обвалы и оползни, разрушаются города, гибнут люди. Землетрясения на побережьях и дне океанов вызывают волны – цунами. К числу катастрофических землетрясений последних десятилетий относятся Ашхабадское (1948), Чилийское (1960), Ташкентское (1966), в Китае (1976), в Мехико (1985), Армянское (1988), Японское (1995), Турецкое (1999), Индийское (2001). Извержения вулканов тоже сопровождаются землетрясениями, которые носят ограниченный характер.

В целом эндогенные процессы выполняют конструктивную роль по отношению к рельефу: при тектонических поднятиях любого генезиса поверхность Земли повышается, рельеф испытывает восходящее развитие, отметки его увеличиваются, что способствует накоплению масс в верхней («рельефной») части земной коры. Очевидно, что эндогенные процессы контролируют характер и интенсивность экзогенных процессов.

2.2.2. Внешние (экзогенные) процессы и их рельефообразующая роль

Сложный и разнообразный рельеф на Земле – это всегда результат совместных действий внутренних и внешних процессов. Направления эндогенных и экзогенных процессов противоположны , они вечные «антагонисты». Если внутренние процессы создают все основные неровности на земной поверхности, то экзогенные процессы, накладываясь на них, стремятся их уничтожить, производя разрушение выпуклых форм и накопление материала в вогнутых формах. Деятельность внешних сил направлена в целом на выравнивание (планацию) поверхности, поэтому рельефообразование справедливо определяют как процесс перемещения вещества на поверхности Земли.Роль экзогенных процессов в рельефообразовании огромна и соизмерима с ролью эндогенных процессов, поскольку скорость тектонических движений и интенсивность разрушения измеряется величинами одного и того же порядка. Согласно исследованиям Н. И. Маккавеева, вся существующая ныне земная поверхность (со всеми ее горами) может выровняться в идеальную равнину высотой 50 м над уровнем моря (при современной средней высоте в 850 м) за 10–12 млн. лет. Однако этому препятствуют восходящие тектонические движения земной коры.

Деятельность любого внешнего фактора складывается из процессов денудации, т. е. разрушения и сноса, и аккумуляции, т. е. отложения материала в понижениях. Денудация бывает линейная и плоскостная. Линейную денудацию, в свою очередь, подразделяют на глубинную и боковую. Глубинная увеличивает густоту и глубину расчленения местности и усиливает контрастность рельефа. Боковая сопровождается расширением отрицательных форм и смягчает рельеф. Плоскостная (площадная) денудация распространяется по всей поверхности и не расчленяет, а, наоборот, повсеместно сглаживает ее. Главная движущая сила денудации – сила тяжести.

Экзогенные процессы, сглаживая и уничтожая крупные неровности земной поверхности, в то же время формируют новые формы рельефа меньшего размера – морфоскульптуру. Но этому предшествует выветривание – совокупность процессов физического разрушения и химического преобразования горных пород и минералов на земной поверхности под влиянием различных атмосферных агентов.

Физическое выветривание – механическое измельчение горных пород и минералов под влиянием резкого колебания температур. Температурное инсоляционное выветривание весьма характерно для тропических пустынь, где большие суточные амплитуды температуры поверхностных пород. Если же температура в течение суток переходит через 0°С, ночью вода в трещинах пород замерзает и, увеличиваясь в объеме, разрушает породу, выветривание называют морозным (оно типично, например, для Восточной Сибири).

Химическое выветривание сопровождается изменением химического состава горных пород под влиянием щелочей, солей, кислот, газов, содержащихся в воде и воздухе. При химическом выветривании образуются новые (гипергенные) минералы, стойкие в условиях земной поверхности (гидрослюды, монтмориллонит, каолин). Оно весьма характерно для жаркого влажного климата. Физическое и химическое выветривания взаимосвязаны. Например, в жарких пустынях рыхление грунта связано не только с большой суточной амплитудой температуры, но и с солевым выветриванием, обусловленным значительным испарением.

В выветривании горных пород принимают участие и живые организмы, которые производят механические и химические изменения.

В результате выветривания горных пород образуются рыхлые отложения, которые легко переносятся водой, льдом, ветром и т.д. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что сам процесс выветривания рельефообразующим не является – форма поверхности при выветривании не меняется.

Разрушенная в результате выветривания, но никуда еще не перенесенная горная порода носит название элювий. Его признаки – тесная связь химического и минерального состава с подстилающими материнскими породами.

Несмещенные (остаточные) продукты выветривания образуют кору выветривания. Мощность зоны выветривания различная, но не превышает 100–200 м. Она больше на равнинных участках земной поверхности со стабильным тектоническим режимом и замедленным сносом. Кора выветривания имеет зональный характер. Обломочная кора преобладает в полярных районах, высокогорьях и каменистых пустынях; гидрослюдная кора – в холодных и умеренных широтах, в том числе с многолетней мерзлотой; монтмориллонитовая – в степях и полупустынях; каолинитовая и красноземная – в субтропиках; латеритная – в экваториальном поясе.

Многообразие экзогенных рельефообразующих процессов приводит к образованию денудационной и аккумулятивной морфоскульптуры. Денудационные формы рельефа возникают в результате разрушения и сноса пород (овраги, ледниковые котловины выпахивания и др.), аккумулятивные формы – при отложении пород (конусы выноса оврагов, моренные холмы и др.). Наряду с ними могут быть и денудационно-аккумулятивные формы рельефа (речные террасы, оползни).

К группе экзогенных относятся и антропогенные рельефообразующие процессы, хотя они подчиняются более сложным социально-природным закономерностям. Действительно, они развиваются в местах, где проявляется та или иная деятельность человека, но такие места зачастую предопределены природными условиями. В немалой степени антропогенные процессы подчиняются и природным законам, особенно если это процессы не прямого, а косвенного антропогенного действия (т. е. изменение рельефа происходит не напрямую экскаватором , а из-за снятия дернины, увеличения или зарегулированное™ стока рек и т. д.). Экзогенные рельефообразующие процессы протекают на Земле обычно не обособленно, но все-таки, как правило, можно выделить ведущий экзогенный процесс и возникающие в результате денудационные и аккумулятивные формы рельефа. Все они вместе с коррелятными отложениями, из которых сложены аккумулятивные формы рельефа, показаны в схеме 2. Таким образом, в противоречивой деятельности внутренних и внешних сил, в их борьбе, взаимодействии и единстве выражается диалектика исторического развития нашей планеты, а результатом этой работы служит современный лик Земли.

Схема 2

Генетическая классификация типов экзогенного рельефа

| Экзогенный рельеф | Генетический тип отложений |

||||||

| Рельеф денудационный | Геоморфологические процессы | Рельеф аккумулятивный | |||||

| гравитационный | обваливание, оползание, осыпание, солифлюкция и др. | коллювиальный, оползневый | коллювий и др. |

||||

| делювиальный смыв | делювиальный | делювий |

|||||

| эрозионный | флювиальные процессы | аллювиальный | аллювий |

||||

| пролювиальный | пролювий |

||||||

| водноледниковый | водноледниковые отложения |

||||||

| экзарационный | экзарация, ледниковая аккумуляция | гляциальный | морена |

||||

| абразионный | волнение, абразия | прибрежный | морские и озерные |

||||

| дефляционный, корразионный | дефляция, корразия, перенос, аккумуляция | эоловый | эоловые |

||||

| карстовый | растворение, кристаллизация | хемогенный | натечные: травертины и др. |

||||

| провальный, просадочный | суффозия | ||||||

| термокарстовый, термоэрозионный | промерзание, оттаивание и др. | криогенный | мерзлотный элювий и др. |

||||

| антропогенный | антропогенный процессы | антропогенный | техногенные отложения |

||||

2.3. Факторы рельефообразования

Рельефообразующие процессы протекают под влиянием различных не зависящих от этих процессов факторов или условий. Факторы, влияющие на эндогенные процессы, лежат в области геохимии, физики высоких давлений и здесь не рассматриваются. Экзогенные процессы развиваются в географической оболочке и зависят от целого ряда внешних для них факторов. Многие из них сами являются процессами эндогенного рельефообразования, другие принадлежат иным геосферам. Поэтому факторы рельефообразования можно разделить по происхождению на геологические и географические.К геологическим относятся неотектонические (в том числе современные) движения земной коры, физико-химические свойства горных пород, зависящие от их вещественного состава, и геологические структуры: характер залегания пластов горных пород и их трещиноватость. Неотектонические движения,

будучи сами процессом эндогенного рельефообразования, определяют направленность, темпы, а иногда и вид экзогенных процессов. При положительных движениях это происходит через: а) абсолютные высоты и их отношение к снеговой границе (чем выше, тем быстрее денудация, а также появление ледников); б) превышение над базисами эрозии, глубину врезов и уклоны склонов долин (чем больше, тем сильнее денудация). Отрицательные движения определяют нисходящее развитие рельефа и преобладание аккумуляции наносов. Кроме того, неотектонические движения определяют литологию приповерхностных пород, слагающих рельеф (при поднятии нередко обнажаются твердые породы, при опускании накапливаются рыхлые осадки), а также их трещиноватость.

|

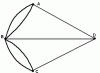

Рис. 7. Поперечный профиль куэстовых гряд (Д, Д – продольные долины притоков; К, К – куэсты)

Физико-химические свойства горных пород определяют степень их устойчивости к выветриванию и внешним агентам рельефообразования. По этому критерию можно выделить три группы пород. Осадочные четвертичные породы в большинстве своем рыхлые и легко разрушаются (размываются) поверхностными водами и ветром. Осадочные дочетвертичные породы за длительное время успели стать твердыми (литифицироваться) и поэтому устойчивы к механическим разрушениям и выветриванию, но значительная часть из них (известняки, гипсы, соли) подвержена растворению. Магматические и метаморфические породы, наоборот, очень слабо поддаются эрозии, но легко выветриваются, причем полиминеральные породы наименее стойки к физическому температурному выветриванию, поскольку у входящих в их состав минералов разные теплопроводность и теплоемкость.

Важны также водные свойства породы – влагоемкость и водопроницаемость. На глинах и других слабопроницаемых для поверхностных вод породах многочисленны эрозионные формы. Пески «гасят» эрозию, переводя поверхностный сток в подземный, поэтому эрозионные формы распространены на них обычно меньше, чем на глинах. При чередовании рыхлых водопроницаемых и водоупорных пород на склонах возникают оползни. Все перечисленные свойства по-разному проявляются в конкретной физико-географической обстановке и находят определенное морфологическое воплощение.

Геологические структуры являются мощным фактором формирования рельефа. При соответствии форм рельефа условиям залегания пород образуется структурный рельеф, если совпадений между ними нет, – аструктурный. Примером структурного рельефа могут служить пластовые равнины и плато на плитах платформ или, например, горы-лакколиты, образующиеся при внедрении грибообразных интрузий в верхние осадочные слои, которые принимают форму контуров лакколитов (рис. 6); интрузии-дайки, выраженные грядами, интрузии-штоки в виде конусообразных сопок.

Рис. 8. Блок-диаграмма – профиль через Южные Аппалачи (по Г. М. Игнатьеву)

Примером своеобразного структурно-денудационного рельефа являются куэсты (cuesta – косогор) – асимметричные гряды и хребты (рис. 7). Они образуются при моноклинальном залегании чередующихся стойких и податливых пластов в результате избирательной денудации. У куэстовых гряд пологий склон совпадает с падением твердых пород (структурный склон), крутой склон, в виде уступа сечет пласты (аструктурный склон).

Более сложный рельеф наблюдается в горах на месте складчатых структур. Если хребты соответствуют антиклиналям, а межгорные долины – синклиналям, рельеф называется прямым. Такое весьма полное соответствие гор тектонической структуре наблюдается в современном Тихоокеанском геосинклинальном поясе и местами среди гор альпийской складчатости, например в хребте Юра. Этот тип горного рельефа был впервые описан в Альпах и получил нарицательное название «рельеф типа Юры».

При обратном соотношении рельефа с геологическими структурами он называется обращенным. Такой инверсионный рельеф весьма характерен для Южных Аппалачей и известен под нарицательным названием «рельеф аппалачского типа» (рис. 8). Еще более сложные соотношения между топографической поверхностью и складчатыми структурами наблюдаются во вторичных возрожденных горах, разбитых разломами на блоки и приподнятых на разную высоту.

Трещиноватость горных пород имеет огромное значение при формировании денудационного рельефа. Так, обращенный рельеф хорошо развивается при значительной трещино-ватости в замках антиклиналей, потому что породы там разрушаются быстрее, чем в замках синклиналей, и на их месте образуются долины. Речные долины, особенно крупные, вообще предпочитают закладываться в зонах трещиноватости и вдоль разломов, из-за чего в горах они могут иметь несообразно большую ширину. Трещиноватость пород нередко определяет рисунок эрозионных форм в плане, а при наличии растворимых пород – карстовые процессы и формы рельефа.

Географические факторы связаны в первую очередь с климатом. Взаимоотношения рельефа и климата многообразны и сложны, климат воздействует на рельеф непосредственно и опосредованно. Климат определяет набор экзогенных рельефообразующих процессов, их характер и интенсивность. Поэтому современная морфоскульптура в определенной степени зональна.

А. Пенком в начале XX в. была предложена классификация климатов по их рельефообразующей роли, в которой он выделил три основных типа: 1) нивальный (лат. nivalis – снежный); 2) гумидный (лат. humidis – влажный); 3) аридный (лат. aridus – сухой).

Нивальный климат свойствен полярным областям и высоким горам. В условиях холодного климата интенсивно протекает морозное выветривание, а основными рельефообразующими факторами является снег и лед. Преобладающие формы рельефа – нивально-гляциальные.

Гумидный климат наблюдается во влажных зонах с коэффициентом увлажнения больше единицы. В гумидном климате интенсивно протекает химическое выветривание. Основной фактор экзогенного рельефообразования – поверхностные текучие воды. Поэтому типичны эрозионные формы рельефа – речные долины, балки, овраги. При наличии растворимых пород наблюдается карстовый рельеф. Выделяют зоны гумидного климата в умеренных поясах и в экваториальной зоне. Проявление рельефообразования в них несколько специфично. Например, в умеренных широтах преобладают отрицательные формы карстового рельефа, а в экваториально-тропических широтах – положительные формы карста.

Аридный климат свойствен пустыням тропических, субтропических и умеренных широт. Малое количество осадков и сухость воздуха приводят к разреженному растительному покрову или его полному отсутствию. В этих условиях интенсивно протекает физическое температурное выветривание. Главный рельефообразующий фактор – ветер, и соответственно господствуют различные формы эолового рельефа.

Эта классификация климатов в последующие годы была дополнена переходными семигумидными и семиаридными (лат. semi – полу, наполовину) и другими морфоклиматическими зонами в разных широтах Земли. Районирование поверхности Земли по морфо-климатическим условиям рельефообразования отражено на рисунке 9.

Рис. 9. Схема современной морфоклиматической зональности (по К. В. Пашкангу)

Наряду с зональными выделяют экстразональные и азональные геоморфологические процессы и формы рельефа. Экстразональными (лат. extra – вне, греч. zone – зона) процессами и формами рельефа являются те, что не свойственны, чужды данной зоне, но встречаются в ней, например речные долины крупных транзитных рек Нила, Амударьи и других рек в пустынях. Азональные процессы и формы рельефа – это те, что свойственны многим природным зонам. Например, деятельность моря и береговые формы рельефа есть во всех природных зонах, независимо от климата. Зональность, конечно, накладывает специфический местный отпечаток на азональные явления, например на поймы рек в разных природных зонах.

Важным для развития и облика рельефа является фактор времени, который можно представить через историю развития рельефа. Рельеф не является застывшим образованием – он характеризуется динамикой, эволюцией, изменениями, т. е. развивается во времени. Иногда это называют функционированием рельефа. Некоторые из таких изменений протекают на наших глазах (быстро изменяются почти все антропогенные формы рельефа, эрозионный рельеф, рельеф морских берегов, реже – склонов, вулканический рельеф), другие длятся веками и тысячелетиями.

Раз рельеф , то существуют понятия возраста рельефа и истории его развития. Возраст рельефа – понятие в геоморфологии важное, но весьма сложное. С уверенностью можно лишь утверждать, что крупные формы рельефа старше (миллионы лет), нежели мелкие. К тому же более или менее определенно можно говорить о возрасте аккумулятивных форм на основании возраста слагающих их пород, а не денудационных форм. В геоморфологии используют понятие «относительный» и «абсолютный» возраст рельефа.

Под относительным возрастом можно понимать определенные стадии его развития – юность, зрелость, старость (по В. Дэвису) на основании морфологических признаков. Понятие «относительный возраст» употребляется и при взаимоотношении одних форм с другими, например пойма реки моложе речной долины. Можно также считать относительным возрастом тот интервал времени, с которого рельеф приобрел внешний облик, аналогичный современному, например голоценовый возраст пойм рек в области валдайского оледенения.

Абсолютный возраст рельефа устанавливается в абсолютных годах на основании радиоизотопных и других точных методов.

Возраст и история развития определяют облик и динамику рельефа даже одного и того же генезиса. Более того, формы рельефа необязательно должны отвечать современным рельефообразующим процессам – рельеф достаточно консервативен, он является памятью географической оболочки. По времени образования, т. е. по возрасту, морфоскульптура подразделяется на три типа: современная, унаследованная и реликтовая.

Современная морфоскульптура образуется в настоящее время в тех или иных климатических условиях.

К унаследованной морфоскульптуре относятся молодые формы рельефа, возникшие на месте аналогичных форм и принявшие в определенной степени их внешний вид, ориентировку, размер, например речные долины на месте погребенных доледниковых долин, донные овраги в балках.

Реликтовые формы рельефа сформировались в иных климатических условиях и в настоящее время находятся в резком несоответствии с современными климатическими условиями и не развиваются, например сухие долины в пустынях, ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа на севере умеренных широт, заросшие дюны на речных террасах.

Земная поверхность подвержена активному воздействию разнообразных природных и антропогенных процессов. Ведущую роль в этом комплексе играют геоморфологические (рельефообразующие) процессы, отвечающие за изменения основы ландшафта - рельефа. Наиболее важное значение имеет оценка действия этих процессов на протяжении последних 150–200 лет, что определяет современные тенденции развития природной среды.

Рельефообразование (геоморфогенез) подразделяется на эндогенные и экзогенные процессы. Эндогенные процессы действуют во внутренних и используют энергию, накопленную в ее недрах. Среди них выделяются тектонические, обусловленные деформацией твердого вещества земной коры, и магматические, связанные с движением вещества в жидком и газообразном состоянии и вызывающие вулканические явления. Эндогенные процессы действуют на протяжении многих миллионов лет и формируют главным образом крупные неровности рельефа (горы, впадины и т.п.). Скорость их, как правило, невелика (миллиметры, сантиметры в год). Исключение составляют и резкие подвижки по разломам, вызывающие сейсмические явления.

Экзогенные процессы являются внешними (по отношению к «твердой Земле») воздействиями, которые вызываются энергией, поступающей главным образом от Солнца, а также гравитацией и вращением Земли вокруг собственной оси. В зависимости от характера протекания они делятся на флювиальные, гравитационные, криогенные, гляциальные, нивальные, береговые (прибрежно-волновые), биогенные, карстовые и эоловые. Особый род представляют антропогенные процессы, связанные с хозяйственной деятельностью человека. Это наиболее динамичные процессы рельефообразования, роль которых в глобальном геоморфогенезе за последние 150–200 лет резко возросла.

Флювиальные процессы обусловлены деятельностью водных потоков. На территории России они действуют практически повсеместно, активно формируя русла, поймы и дельты многочисленных рек. Деятельность временных водотоков приводит к образованию оврагов, промоин, рытвин, борозд (эрозионные процессы), конусов выноса. Потоки дождевых и талых вод эродируют почву на склонах и вызывают накопление смытого материала (делювия) у их подножия.

Гравитационные процессы типичны для горных регионов, но распространены также на крутых подмываемых берегах рек, озер, водохранилищ и морей. Их основными разновидностями являются оползни, осыпи, обвалы, крип (медленное массовое движение рыхлого грунта вниз по склонам). При взаимодействии с нивацией или криогенезом возникают , курумы (подвижные скопления крупных глыб на склонах), солифлюкция (течение оттаявших грунтов в районах вечной мерзлоты).

Криогенные процессы связаны с сезонным оттаиванием и замерзанием грунтов в районах распространения вечной мерзлоты, которая широко развита в Сибири, на Дальнем Востоке и севере Европейской части России. Они проявляются в растрескивании и деформации горных пород, пучении грунтов, термокарсте (вытаивании подземных льдов), термоэрозии (образовании оврагов в мерзлых толщах) и термоабразии (разрушении льдистых берегов).

Гляциальные процессы обусловлены разрушительной (экзарация), транспортирующей и аккумулирующей деятельностью ледников в горных и полярных областях. В результате экзарации образуется альпинотипный рельеф (троги, кары, карлинги), гляциальная аккумуляция формирует моренные комплексы.

Нивальные процессы обусловлены разрушительным действием снега на подстилающие горные породы в полярных, субполярных и высокогорных областях, приводящим к образованию на склонах ниш, каров, цирков. Этому способствует попеременное промерзание и оттаивание пород и усиленное морозное выветривание.

Биогенные процессы проявляются главным образом на заболоченных участках, которых много в Западной Сибири, на севере Европейской части России, в районах с на востоке страны. Здесь идет активное накопление торфа, которое выражается в формировании пологовыпуклых междуречий и кочковатого микрорельефа.

Районам распространения растворимых горных пород (известняки, доломиты, гипс, каменная соль) свойственны карстовые процессы. Здесь возникают и продолжают развиваться различные формы поверхностного карста (воронки, карры, полья и т. п.) и глубинного (пещеры, пропасти). Нередко они сопровождаются провалами, имеющими катастрофические последствия.

Эоловые процессы распространены спорадически, главным образом, в местах скопления крупных песчаных массивов, которые находятся в условиях аридного или субаридного климата. Там формируются или продолжают развиваться созданные в предшествующие эпохи барханные гряды и дюны. В южных засушливых периодически имеет место дефляция (выдувание) верхнего плодородного слоя.

Береговые процессы. Деятельность волн на берегах морей, озер, водохранилищ изменяет поперечный профиль береговой зоны и конфигурацию береговой линии. На берегах , Белого и существенную роль в формировании берегов играют также приливно-отливные процессы. В результате разрушения (абразия) на берегах возникают уступы (клиф) и скальные площади у их подножия (бенч). Аккумулирующая деятельность волн приводит к формированию пляжей, береговых баров, подводных валов, кос, пересыпей и иных форм.

На дне океана происходит аккумуляция вещества, поступающего с суши, перераспределение и размыв отложений течениями, среди которых наиболее значительную роль играют мутьевые потоки, концентрирующиеся в подводных каньонах. В восточном секторе Арктики существенное значение имеет термоабразия льдистых отложений, которыми слагается дно.

Антропогенные геоморфологические процессы чрезвычайно разнообразны по характеру и интенсивности проявления. Прежде всего обращает на себя внимание перепланировка рельефа на урбанизированных территориях, в районах промышленного и транспортного строительства. Добыча сопровождается образованием разной величины отрицательных форм рельефа (карьеры) и положительных (отвалы, терриконы). Некоторые из них достигают нескольких километров в поперечнике при относительной глубине (высоте) в несколько сот метров.

Зональность экзогенных процессов выражается в поясном расположении различных разновидностей этих процессов. В горах намечается вертикальная поясность геоморфогенеза, особенно ярко выраженная в южных высокогорных областях (Кавказ, Алтай). В нижнем поясе этих горных регионов, как правило, преобладают флювиальные процессы (эрозия, плоскостной смыв, селевая и аккумуляция). В среднем поясе существенное значение приобретают гравитационные и отчасти нивально-криогенные процессы. В верхнем, высокогорно-альпийском поясе господствуют нивально-гляциальные процессы.

В большинстве среднегорий и низкогорий Сибири и Дальнего Востока, а также на севере Урала и в , которые находятся в области распространения многолетнемерзлых пород, высотная поясность выражена не столь отчетливо. В них преобладают криогенные и нивальные процессы, и лишь местами в вершинном поясе к ним добавляются гляциальные и гравитационные.

Зональность экзоморфогенеза на равнинах подчинена глобальным климатическим закономерностям, поэтому она носит широтный характер. Арктический пояс находится во власти нивально-гляциальных и нивально-криогенных процессов. В зоне тундры на равнинах преобладает криогенный морфогенез. Зона тайги, где по преимуществу распространены мерзлые грунты, также подпадает под влияние криогенеза, хотя в ней существенное значение получают и флювиальные процессы. В зонах смешанных и широколиственных лесов, как правило, преобладают флювиальные процессы. В степной и лесостепной зонах, кроме флювиальных процессов, интенсивно развита антропогенно обусловленная эрозия и периодически проявляется дефляция. В наибольшее распространение получили эоловые процессы, с подчиненным значением эрозионных.

Рельеф материков постоянно изменяется под действием внутренних и внешних процессов. Перемещение вещества в мантии проявляется в действии внутренних процессов - движениях литосферных плит, разломах земной коры, внедрений мантийного вещества в земную кору и его излияния на поверхность. Движения литосферы настолько сильны, что перемещают целые пласты горных пород, сминают их в складки, изменяют строение земной коры, то есть изменяют ее рельеф.

Проявление внешних процессов связано с энергией Солнца, влиянием силы тяжести, действием жидкой и твердой воды, жизнедеятельностью организмов. Внешние процессы разрушают горные породы, продукты разрушения переносятся с более высоких участков на низкие, где происходит их отложение и накопление.

В разрушении и выравнивании рельефа материков огромную роль играет выветривание. Под действием сил выветривания разрушаются даже самые твердые горные породы и образуются причудливые формы (5.3, 5.4). (Подумайте почему.) Наиболее ярко проявляется физическое выветривание горных пород в пустынях, например в Сахаре.

Внутренние и внешние процессы воздействуют на рельеф планеты одновременно и постоянно. Влияние внешних процессов увеличивается, если активизируется действие внутренних сил. Например, разрушительная работа рек возрастает, если территория, по которой они протекают, начинает медленно подниматься под влиянием внутренних процессов. Происходит.углубление речных долин, в горах образуются глубокие ущелья (каньоны).

Если территория опускается, на ней отлагаются продукты разрушения, образуются равнинные формы. Внутренние процессы в основном создают крупные формы рельефа, а внешние — в основном разрушают их, видоизменяют и создают различные по размерам формы рельефа.

Полезные ископаемые. Земная кора нашей планеты содержит огромные и разнообразные богатства — горные породы и минералы, которые издавна добывают и используют люди.

Среди минеральных богатств, которые извлекают из земной коры и используют в хозяйстве, насчитывают более 200 различных видов полезных ископаемых. Размещение месторождений полезных ископаемых подчиняется природным закономерностям.

Горючие (топливные) ископаемые (Вспомните, что к ним относят.) имеют осадочное происхождение. Они играют важную роль в хозяйстве. Большая часть их расположена в Евразии и в Северной Америке. Основные месторождения нефти и природного газа находятся также на территории северных материков (Найдите их на карте атласа.)

Месторождения рудных полезных ископаемых образуются как в осадочных, так и в магматических породах. Большая часть месторождений руд связана с фундаментами платформ и выступами кристаллических пород на поверхность. Это щиты платформ, а также складчатые области земной коры. В таких областях нередко образуются огромные по протяженности рудные пояса, например пояс месторождений олова в Евразии платины, хромитов, урана в Южной Африке, меденосный пояс в Андах (5.6, 5.7, 5.8, 5.9).

Особенности рельефа влияют на размещение населения. На низменностях и возвышенностях с высотами до 500 м над уровнем моря проживает 4/5 населения Земли. С развитием промышленности население концентрировалось в районах, где было наиболее удачное сочетание минеральных богатств, например каменного угля и железной руды и др.