Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) - решающее сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, на Куликовом поле - исторической местности, известной по средневековым источникам (в настоящее время расположено на юго-востоке Тульской области). Точная локализация места непосредственного боевого столкновения на текущий момент остаётся дискуссионной и представлена в научных публикациях несколькими версиями (С. Д. Нечаева / И. Ф. Афремова; В. А. Кучкина/ К. П. Флоренского; А. Е. Петрова; С. Н. Азбелева). Основной предпосылкой этой военной конфронтации Руси и западной части Орды стала битва на Воже 1378 года, закончившаяся разгромом большого ордынского отряда мурзы Бегича.

Куликовская битва

21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) является Днём воинской славы России - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

Предыстория

В 60-е годы XIV века усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси и темника Мамая в Золотой Орде шло практически одновременно, причём объединению Орды под властью Мамая способствовали русские князья своими победами над Тагаем у Шишевского леса в 1365 году, над Булат-Темиром на р. Пьяна в 1367 году и походом на среднюю Волгу в 1370 году.

Когда в 1371 году Мамай дал ярлык на великое владимирское княжение Михаилу Александровичу Тверскому, Дмитрий Иванович сказал послу Ачихоже «к ярлыку не еду, князя Михаила на княжение в землю владимирскую не пущу, а тебе, послу, путь чист», что явилось переломным моментом в отношениях Москвы и Орды. В 1372 году Дмитрий добился прекращения литовской помощи Тверскому княжеству (Любутский мир), в 1375 году добился от Твери признания условия «а пойдут на нас татарове али на тобе, нам с тобою иде противу их; аще мы пойдём на татар, то тебе единою с нами поиде противу им», после чего уже весной 1376 года русское войско во главе с Д. М. Боброком-Волынским вторглось на среднюю Волгу, взяло откуп 5 000 рублей с мамаевых ставленников и посадило там русских таможенников.

Поединок Пересвета с Челубеем

В 1376 году перешедший на службу к Мамаю с левобережья Волги хан Синей Орды Арапша разорил Новосильское княжество, избегая сражения с вышедшим за Оку московским войском, в 1377 на р. Пьяна разгромил не успевшее изготовиться к битве московско-суздальское войско, разорил Нижегородское и Рязанское княжества.

В 1378 году Мамай всё-таки решился на прямое столкновение с Дмитрием, но посланное им войско под командованием мурзы Бегича потерпело сокрушительное поражение на р. Вожа. Рязанское княжество сразу же вновь было разорено Мамаем, но в 1378−1380 годах Мамай потерял свои позиции и на нижней Волге в пользу Тохтамыша.

Соотношение и развёртывание сил

Новоскольцев А. Н. «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия на борьбу с Мамаем»

Сбор русских войск был назначен в Коломне 15 августа. Из Москвы в Коломну выступило ядро русского войска тремя частями по трём дорогам. Отдельно шёл двор самого Дмитрия, отдельно полки его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского и отдельно полки подручных белозерских, ярославских и ростовских князей.

Также прибыли войска из Суздальского и Смоленского великих княжеств. Согласно некоторым источникам (более поздняя Никоновская летопись и принявший её версию Соловьёв С. М.), в сборе участвовали также тверской полк, приведённый племянником Михаила Александровича Иваном Всеволодовичем, а также присоединившиеся непосредственно перед битвой новгородцы, но историки подвергают сомнениям достоверность этих сведений.

Куликовская битва

Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок: Дмитрий возглавил большой полк; Владимир Андреевич с ярославцами - полк правой руки; в полк левой руки был назначен командующим Глеб Брянский; передовой полк составили коломенцы.

Получивший большую известность, благодаря житию Сергия Радонежского, эпизод с благословением войска Сергием в ранних источниках о Куликовской битве не упоминается. Существует также версия (В. А. Кучкин), согласно которой рассказ жития о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем относится не к Куликовской битве, а к битве на реке Воже (1378 г.) и связан в «Сказании о Мамаевом побоище» и других поздних текстах с Куликовской битвой уже впоследствии, как с более масштабным событием, однако в большинстве источников эпизод благословения под сомнения не ставится.

Непосредственным формальным поводом предстоящего столкновения стал отказ Дмитрия от требования Мамая увеличить выплачиваемую дань до размеров, в которых она выплачивалась при Джанибеке. Мамай рассчитывал на объединение усилий с великим князем литовским Ягайло и Олегом Рязанским против Москвы, при этом он рассчитывал на то, что Дмитрий не рискнёт выводить войска за Оку, а займёт оборонительную позицию на её северном берегу, как уже делал это в 1373 и 1379 годах. Соединение сил союзников на южном берегу Оки планировалось на 14 сентября.

Однако Дмитрий, осознавая опасность такого объединения, 26 августа стремительно вывел войско на устье Лопасни, осуществил переправу через Оку в рязанские пределы. Следует заметить, что Дмитрий повёл войско к Дону не по кратчайшему маршруту, а по дуге западнее центральных районов Рязанского княжества, приказал, чтобы ни один волос не упал с головы рязанца. «Задонщина» упоминает в числе погибших на Куликовом поле также 70 рязанских бояр. Решение о переходе Оки стало неожиданным не только для Мамая. В русских городах, пославших свои полки на коломенский сбор, переход Оки с оставлением стратегического резерва в Москве был расценен как движение на верную смерть:

«И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то настала в Москве и во всех его пределах печаль великая, и поднялся плач горький, и разнеслись звуки рыданий»

На пути к Дону, в урочище Березуй, к русскому войску присоединились полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Андрей был наместником Дмитрия во Пскове, а Дмитрий - в Переяславле-Залесском, однако, по некоторым версиям, они привели и войска из своих прежних уделов, бывших в составе Великого княжества Литовского - соответственно Полоцка, Стародуба и Трубчевска. Полк правой руки, сформированный в Коломне во главе с Владимиром Андреевичем, выполнял затем в битве роль засадного полка, за исключением вставших на левый фланг ярославцев, Андрей Ольгердович в битве возглавил полк правой руки, получив под своё начало также ростовцев, о возможных перестановках в передовом и большом полках неизвестно. Историк военного искусства Разин Е. А. указывает на то, что русская рать в ту эпоху состояла из пяти полков, однако, считает полк во главе с Дмитрием Ольгердовичем не частью полка правой руки, а шестым полком, частным резервом в тылу большого полка.

Battle of Kulikovo, 1380

Битва на Куликовом поле

– сражение между объединенными русскими войсками под командованием московского князя Дмитрия Ивановича

и войсками Золотой Орды, подчинявшимися беклярбеку Мамаю

. Эта битва во многих отношениях стала очень важной для истории и, вероятно, была крупнейшим сражением в четырнадцатом столетии и первой крупной победой русских над монголами.

Битва на Куликовом поле

– сражение между объединенными русскими войсками под командованием московского князя Дмитрия Ивановича

и войсками Золотой Орды, подчинявшимися беклярбеку Мамаю

. Эта битва во многих отношениях стала очень важной для истории и, вероятно, была крупнейшим сражением в четырнадцатом столетии и первой крупной победой русских над монголами.

Вторжение монголов на Русь

В 1237 году войска монголов под предводительством Батыя вторглись на территорию Рязанского княжества. Три года спустя большая часть Руси, за исключением Новгородского княжества, лежала в руинах. Вторжение монголов, как утверждают историки, задержало полноценное развитие Руси более чем на 2 столетия.

В отличие от монгольских кампаний в Европе, после окончания военных действий монголы завладели большей частью Руси и заставили местных жителей платить дань. Новгород, несмотря на то, что ему удалось избежать судьбы Киева и Владимира, также вынужден был платить большую дань монгольским ханам. Новгород так же подвергался многочисленным монголо-татарским набегам на протяжении 50 лет.

Направление начинает меняться

Противодействие монголам приняло другое направление в 1252 году, когда князь Андрей Ярославович повел свои войска против татар около Переславля-Залесского. Но, действительного результата удалось достичь в 1285 году, когда князь Дмитрий Александрович смог прогнать татар с Новгородских земель.

С 1269 года русские князья фактически начали вербоваться монголами в их армии, и русские сражались на стороне некоторых ханов Золотой Орды. Направление борьбы русских было все еще четко определено, и по состоянию на 1270 год численность русских войск существенно возросла. Европейские влияния становились все более очевидными, и сочетание боевых стилей способствовало постепенному успеху русской армии.

Так, например, конные лучники все еще оставались головной болью для многих западных армий, и очевидными примерами являются неудачные попытки немцев и скандинавов расширить свои владения за счет новгородских территорий. Европейские доспехи, оружие и артиллерия также стали важной составляющей в последующих столкновениях русских с монголами.

В начале четырнадцатого столетия оружие и доспехи монголов значительно устарели, в то время как русская военная мощь возрастала. Значение Москвы, как города, значительно возросло , а Киева – снизилось. Именно московиты под руководством нескольких вдохновляющих лидеров освободили Русь от монгольского ига.

В Куликовской битве объединенные русские войска под командованием Дмитрия Ивановича Московского столкнулись с гораздо большими татарскими силами, которыми руководил Мамай . Союзники Мамая, великий князь Олег Рязанский и великий князь Ягайло Литовский , опоздали к битве.

Куликово, 1380 год

Куликовская битва состоялась 8 сентября на Куликовом поле недалеко от реки Дон. Русские войска выстроились в традиционные три линии, резервы оставались в тылу, а элитная кавалерия Владимира Андреевича, князя Серпуховского (двоюродного брата Дмитрия), была спрятана в засаде. Мамай построил свои войска также в линию. В середине находилась пехота, состоявшая из наемников-генуэзцев. На флангах и позади пехоты располагалась ордынская кавалерия и другие наемники. За ними находился резерв.

Количество воинов, принимавших участие в битве, является предметом многочисленных дискуссий. Так, например, по некоторым оценкам силы монголов насчитывали порядка 250 000 воинов. Приемлемым считается число в 100-120 тыс. монголов и 70 тыс. русских, но более разумной цифрой является около 70 тыс. монголов и 36 тыс. русских. Как бы там ни было, эти цифры по-прежнему являются огромными для армий того времени.

А.П.Бубнов ” Утро на Куликовом поле”

Густой туман покрывал Куликово поле утром 8-го сентября 1380 года. Туман рассеялся только к 11 часам утра, после чего обе армии двинулись вперед, друг на друга.

Сражение началось с поединка между русским монахом Александром Пересветом и татарским витязем по имени Челубей . Оба убили друг друга копьями на первом проходе, хотя русская легенда говорит о том, что Пересвет не упал с коня в отличии от Челубея. После поединка началась битва и обе стороны понесли тяжелые потери. Пересвет впоследствии стал героем и нередко его образ становился примером мужества.

М. А. Авилов “Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле”

Генуэзская пехота при поддержке татарской кавалерии напала на передовой полк русских, но натиск был сдержан. После того как первая атака была отбита, остатки полка вернулись к основному русскому войску. Кавалерия Орды предприняла мощную лобовую атаку по всей линии русского фронта. Дмитрий сам сражался в первых рядах и получил несколько ударов по туловищу и голове и был дважды сброшен с лошади. Только броня европейского образца спасла ему жизнь.

Несмотря на жестокость атак, русские твердо стояли на своих позициях и заставили Мамая отправить свои резервы против русского левого фланга, надеясь разорвать их. Несмотря на ожесточенное сопротивление русских воинов, ордынцам удалось прорваться сквозь линии русских. Потеряв большую часть своих воинов, левое крыло начало отступать. Резервы не спасли ситуацию. Примерно в 2 часа ордынцы зашли русским в тыл, обойдя главные силы русской армии. Русские войска оказались в реальной опасности поражения.

В этот момент из засады кавалерия Владимира Андреевича Серпуховского во главе с Дмитрием Боброком – князем Волынским – с тыла атаковала кавалерию Орды. Это неожиданное подключение свежих русских войск кардинально изменило ситуацию. С этого момента русские войска перешли в наступление. Армия Мамая пустилась в бегство, и ее преследование продолжалось до поздней ночи. Тяжелая битва длилась около четырех часов и окончилась абсолютной победой русских. Войска Золотой Орды были полностью уничтожены. Мамай бежал в Крым, где впоследствии был убит своими врагами. Бразды правления Ордой перешли к Тохтамышу .

За победу было заплачена высокая цена. Двенадцать князей и 483 боярина (цвет русской армии) были убиты – это составляет 60% от всех военачальников русской армии – плюс значительная часть их армий. Потребовалось 7 дней, чтобы с честью похоронить всех павших в этой битве воинов.

После битвы Дмитрий Иванович получил прозвище Донской , а после был причислен к лику святых. Куликовская битва стала одной из наиболее крупных, если не крупнейшей битвой в средние века. В ней принимали участие более ста тысяч воинов.

Последствия битвы

Эта победа стала началом конца владычества монголов на Руси, которое официально окончилось в 1480 году большим Стоянием на реке Угре . Более важное значение Куликовская битва имела для объединения русских земель. По словам одного из историков, русские шли на Куликово поле как граждане различных княжеств, а вернулись единым русским народом.

Однако, до падения Золотой Орды было еще далеко. Всего два года спустя, в 1382, Тохтамыш напал на Русь и Москва была разграблена и сожжена практически до основания. Тохтамыш имел большой успех так как русские просто не смогли набрать достаточное количество людей для сражения с ним. Это говорит о том, что русские еще не смогли сполна восполнить потери, понесенные на Куликовом поле. Однако уже в 1386 году Дмитрий Донской смог повести солидную армию против Новгорода. Роковой конфликт с Тамерланом помешал Тохтамышу достичь дальнейших успехов в России. В 1399 году русские потерпели серьезное поражение от войск эмира Едигея в битве на реке Ворскле.

В конце концов, распри среди монголов и объединение русских привело к окончательному разгрому Золотой Орды и к падению ее столицы Казани . Одно из самых мощных государств, входивших в состав бывшей Золотой Орды – крымские татары – впоследствии во многих войнах даже становились на сторону русских.

Большое значение имеет не столько сама Куликовская битва, так как монголы достаточно быстро восстановили то, что потеряли. Скорее то, что она стала символом борьбы против монголов и была источником вдохновения для всех последующих компаний против них. Это было первое крупномасштабное сражение с монголами, в котором русские одержали полную победу. Куликовская битва разрушила миф о непобедимости монголов на Руси, так же как битва при Айн-Джалуте на Ближнем Востоке.

Место битвы отмечает храм-памятник, построенный по проекту Алексея Щусева. Воин-монах Александр Пересвет, который убил татарского витязя Челубея (известного также как Темир-Мирза), но сам погибший в этом поединке, после битвы стал героем.

Летом 1380 года в Москву к князю Дмитрию Ивановичу пришла грозная весть: татарский владыка, темник Мамай , со всей Золотой ордой идет на Русь. Не довольствуясь силой татарской и Половецкой, хан нанял еще отряды бесермен (закаспийских мусульман), алан, черкес и крымских фрягов (генуэзцев). Мало того, он заключил союз с недругом Москвы литовским князем Ягайлом , который обещал соединиться с ним. Вести добавляли, что Мамай хочет совершенно истребить русских князей, а вместо них посадить своих баскаков; грозит даже искоренить православную веру и взамен ее ввести мусульманскую. Гонец князя рязанского Олега извещал, что Мамай уже перешел на правую сторону Дона и прикочевал к устью реки Воронежа, к пределам Рязанской земли .

Мамай. Художник В. Маторин

Дмитрий Иванович прежде всего прибег к молитве и покаянию. А затем послал гонцов во все концы своей земли с повелением, чтобы наместники и воеводы спешили с ратными людьми в Москву. Разослал также грамоты к соседним князьям русским, прося их как можно скорее идти на помощь с дружинами. Прежде всего явился на призыв Владимир Андреевич Серпуховской. Со всех сторон стали собираться в Москву ратные люди и подручные князья.

Между тем приехали послы Мамая и потребовали той же дани, которую Русь платила при хане Узбеке , и той же покорности, какая была при старых ханах. Дмитрий собрал бояр, подручных князей и духовных лиц. Духовенство говорило, что подобает утолить ярость Мамаеву великой данью и дарами, чтобы не пролилась кровь христианская. Эти советы были уважены. Великий князь одарил татарское посольство и отправил к хану со многими дарами и мирными предложениями посла Захария Тютчева. Плохая однако была надежда умилостивить злого татарина, и военные приготовления продолжались. По мере того как увеличивалось собиравшееся в Москву русское ополчение, росло в русских людях воинственное воодушевление. Недавняя победа на Воже была у всех в памяти. Росло сознание русского народного единства и русской силы.

Вскоре прискакал гонец от Захария Тютчева с новыми недобрыми вестями. Тютчев, достигнув рязанских пределов, узнал, что Мамай идет на Московскую землю и что к нему пристал не только Ягайло Литовский, но и Олег Рязанский. Олег приглашал Ягайла поделить Московские волости и уверял Мамая, что Дмитрий не отважится выйти против татар и убежит на север. Хан условился с Ягайлом и Олегом сойтись на берегах Оки первого сентября.

Весть об измене Олега Рязанского не поколебала его решимости князя Дмитрия. На общем совете положили идти навстречу Мамаю в степи, и, если можно, предупредить его соединение с Ягайлом и Олегом. Князьям и воеводам, которые не успели еще придти в Москву, Дмитрий послал гонцов с грамотами, чтобы шли к Коломне, назначенной сборным местом всех ополчений. Великий князь снарядил конный разведочный отряд, под начальством Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика. Они должны были ехать в придонскую степь под самую Орду Мамаеву, чтобы «добыть языка», т.е. пленников, от которых можно было бы в точности узнать о намерении неприятеля.

Не дождавшись вестей от этих разведчиков, Дмитрий снарядил вторую сторожу. Дорогой она повстречала Василия Тупика, отряженного от первой. Разведчики приехали в Москву и донесли князю, что Мамай идет на Русь со всей Ордой, что великие князья Литовский и Рязанский действительно с ним в союзе, но что хан не спешит: он поджидает на помощь Ягайло и ждет осени, когда на Руси поля будут убраны и Орда может воспользоваться готовыми запасами. Собираясь на Русь, хан разослал своим улусам наказ: «не пашите землю и не заботьтесь о хлебе; будьте готовы на русские хлебы».

Дмитрий Иванович повелел областным полкам спешить под Коломну к 15 августа, к Успеньеву дню. Перед походом он поехал взять благословение у святого Сергия Радонежского , в обитель Троицы. Она еще не отличалась ни каменными величественными строениями, ни главами богатых храмов, ни многочисленной братией; но уже была знаменита подвигами Сергия Радонежского. Слава его духовной прозорливости была так велика, что князья и бояре просили его молитв и благословения; митрополиты Алексей и Киприан обращались к нему за советами и помощью.

15 августа 1380 Дмитрий Иванович приехал в Троицу, в сопровождении некоторых князей, бояр и многих дворян . Надеялся он услышать от святого мужа какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню и приняв игуменское благословение, великий князь разделил с преподобным скромную монастырскую трапезу.

После трапезы игумен Сергий сказал ему:

«Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю; да видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит».

«Я уже сие сотворил, отче, – отвечал Дмитрий. – Но он наипаче с великою гордостию возносится».

«Если так, – молвил Преподобный, – то его ждет конечно погубление и запустение; а тебе от Господа Бога и Пречистыя Богородицы и святых его будет помощь, и милость, и слава».

Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву. Художник П. Рыженко

Из числа монастырской братии выдавались два инока своим высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябя; до поступления в монастырь они слыли богатырями и отличались ратными подвигами. Пересвет, в миру носивший имя Александра, был из рода брянских бояр.

«Дай мне сих двух воинов», – сказал великий князь Сергию.

Преподобный велел обоим братьям изготовиться к ратному делу. Иноки тотчас облеклись в оружие. Сергий дал каждому из них схиму с нашитым на нее крестом.

Отпуская гостей, Сергий Радонежский осенил крестом великого князя и его спутников и вновь сказал пророческим голосом:

«Господь Бог будет тебе помощник и заступник; Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя».

Преподобный Сергий был пламенный русский патриот. Он горячо любил родину и никому не уступал в ревности к ее освобождению от постыдного ига. Вещие слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил долее выступлением.

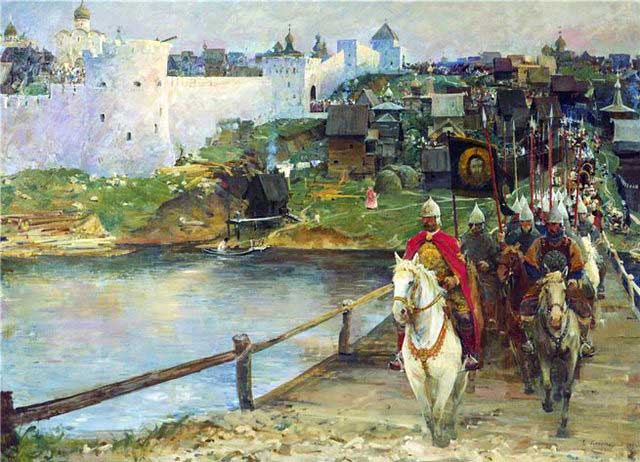

Выступление русской рати на поле Куликово

Если мы припомним сборы южнорусских князей в поход на Калку против тогда еще неведомых татар, то увидим великую разницу. Князья, Мстислав Удалой Галицкий, Мстислав Киевский, привыкшие к победам над степными варварами, отправлялись в степи шумно и весело; соперничали друг с другом; а некоторые думали, как бы напасть на врага прежде других, чтобы не разделять с ними победы и добычи. Теперь не то. Наученные горьким опытом и смиренные тяжким игом, севернорусские князья, собравшиеся вокруг Дмитрия, покорно и единодушно идут за своим вождем. Сам великий князь приготовляется к делу обдуманно и осторожно; а главное, предпринимает все с молитвой и с благословением церкви.

20 августа рать выступала в поход. Дмитрий Иванович с князьями и воеводами горячо молился в соборном Успенском храме; припадая ко гробу святого Петра митрополита . Заступавший митрополита епископ служил напутственный молебен. Из Успенского собора Дмитрий перешел в храм архангела Михаила и там поклонился гробам своего отца и деда. Затем он простился с супругой и детьми и выехал к войску. Оно запрудило все улицы и площади, прилегавшие к Кремлю. Отборная часть его выстроилась на Красной площади тылом к Большому посаду (Китай-город), а лицом к трем кремлевским воротам. Священники и диаконы осеняли крестами и кропили ратников.

Проводы ополчения на Куликово поле. Художник Ю. Ракша

Полки представляли величественное зрелище. Над войском во множестве развевались знамена на высоких древках; поднятые вверх копья имели подобие целого леса. Из среды воевод особенно выдавался сам Дмитрий Иванович как своим великокняжеским облачением, так и сановитой наружностью. Это был высокий, плотный мужчина, темноволосый, с окладистой бородой и большими, умными глазами. Ему было не более тридцати лет отроду. С ним выехал из Кремля его любимый двоюродный брат Владимир Андреевич, еще моложе Дмитрия. Вокруг них ехала свита из собравшихся в Москву подручных князей, каковы: Белозерские Федор Романович и Семен Михайлович, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Кубенский, князья Ростовские, Ярославские, Устюжские, Андрей и Роман Прозоровские, Лев Курбский, Андрей Муромский, Юрий Мещерский, Федор Елецкий.

Все Московское население высыпало на проводы ополчения. Женщины голосили, расставаясь со своими мужьями и родственниками. Остановясь перед ратью, великий князь сказал громко окружающим:

«Братия моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю русскую!»

«Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, Государь великий князь!» – отвечали из толпы.

Ударили в бубны, затрубили в трубы, и войско двинулось в поход. Во избежание тесноты, рать разделилась и пошла на Коломну тремя дорогами: одну, с Владимиром Андреевичем, великий князь Дмитрий отпустил на Бронницы, другую с Белозерскими князьями послал Болванской дорогой, а третью сам повел на Котел. За войском следовал длинный обоз. Воины сложили на телеги более тяжелые части своего вооружения. Князья и бояре имели при себе особые обозы и многочисленных слуг.

Е. Данилевский. К полю Куликову

Семейство свое и Москву великий князь на время отсутствия поручил воеводе Федору Кобылину (сын Андрея Кобылы, родоначальника царской династии Романовых ). Он взял с собой в поход десять сурожан, т. е. русских купцов, ездивших по торговым делам в Кафу (Феодосию), Сурож (Судак) и другие крымские города. Они хорошо знали южные пути, пограничные города и кочевья татар и могли служить войску как надежными проводниками, так и опытными людьми для закупки и отыскания продовольствия.

24 августа Дмитрий Иванович достиг города Коломны. Здесь встретили великого князя воеводы уже собравшихся полков, а также коломенский епископ Герасим и священники. На другой день происходил великокняжеский смотр всему войску на широком лугу. Дмитрий тут разделил все ополчение на обычные четыре полка и каждому назначил предводителей. Главный или великий полк он оставил под своим начальством; в свой полк поместил и удалых князей Белозерских. Кроме собственной московской дружины, в этом главном полку находились воеводы, начальствовавшие следующими дружинами: Коломенскою – тысяцкий Николай Васильевич Вельяминов, Владимирскою – князь Роман Прозоровский, Юрьевскою – боярин Тимофей Валуевич, Костромскою Иван Родионович Квашня, Переяславскою – Андрей Серкизович. Полк правой руки великий князь Дмитрий поручил двоюродному брату Владимиру Андреевичу Серпуховскому и придал ему князей Ярославских; под Владимиром воеводами были: бояре Данило Белоус и Константин Кононович, князь Федор Елецкий, Юрий Мещерский и Андрей Муромский. Левая рука вверена князю Глебу Брянскому, а передовой полк князьям Дмитрию и Владимиру (Друцким?).

Здесь Дмитрий Иванович окончательно убедился в измене Олега Рязанского, который до этой минуты хитрил и продолжал дружески сноситься с Дмитрием. Вероятно, это обстоятельство и побудило последнего, вместо того, чтобы перейти Оку под Коломной и вступить в пределы Рязанской земли, уклониться несколько к западу, чтобы их миновать. Может быть, он этим давал время присоединиться к нему не подошедшим ещё московским отрядам.

На следующее утро князья выступили в дальнейший поход левым прибрежьем Оки. Возле устьев Лопасны к войску присоединился Тимофей Васильевич Вельяминов; с ратниками, которые собрались в Москве уже после выступления великого князя. Дмитрий повелел войску в этом месте перевозиться за Оку. После переправы он велел сосчитать всё ополчение. Летописцы наши, очевидно, преувеличивают, говоря, что насчитали более 200.000 ратников. Мы будем ближе к истине, если предположим, что их было с небольшим сто тысяч. Но в любом случае ясно, что такой великой рати еще никогда не выставляла русская земля. А, между тем, эта рать собрана была только во владениях Московского князя и подручных ему мелких удельных князей.

Ни один из крупных князей не принял участия в славном предприятии, хотя Дмитрий всюду посылал гонцов. Князья или боялись татар, или завидовали Москве и не желали помогать её усилению. Не говоря уже об Олеге Рязанском, великий князь тверской Михаил Александрович также не пришел на помощь. Даже тесть Московского князя Дмитрий Константинович Нижегородский не прислал своих дружин зятю. Не явились ни смоляне, ни новгородцы. Дмитрий Иванович однако жалел только, что у него мало пешей рати, которая не могла всегда поспевать за конницей. Поэтому он оставил у Лопасны Тимофея Васильевича Вельяминова, чтобы тот собрал все отставшие отряды и привел бы их в главную рать.

Войско двинулось к верхнему Дону, направляясь вдоль западных рязанских пределов. Великий князь строго наказал, чтобы ратники на походе не обижали жителей, избегая всякого повода раздражать Рязанцев. Весь переход совершился скоро и благополучно. Сама погода ему благоприятствовала: хотя начиналась осень, стояли ясные, теплые дни, и почва была сухая.

Во время похода к Дмитрию Ивановичу прибыли со своими дружинами два Ольгердовича , Андрей Полоцкий, княживший тогда во Пскове, и Дмитрий Корибут Брянский. Этот последний, подобно брату Андрею, поссорившись с Ягайлом, временно вступил в число подручников князя Московского. Ольгердовичи славились воинской опытностью и могли быть полезными на случай войны с их братом Ягайлом.

Великий князь постоянно собирал вести о положении и намерениях неприятелей. Он отрядил вперед расторопного боярина Семена Мелика с отборной конницей. Ей дано поручение ехать под самую татарскую сторожу. Приблизясь к Дону, Дмитрий Иванович остановил полки и на месте, называвшемся Березой, подождал отставшую пешую рать. Тут явились к нему дворяне, присланные боярином Меликом с захваченным в плен татарином из свиты самого Мамая. Он рассказал, что хан стоит уже на Кузьминской гати; подвигается вперед медленно, ибо все ожидает Олега Рязанского и Ягайла; о близости Дмитрия он пока не ведает, полагаясь на Олега, который уверял, что Московский князь не отважится выйти навстречу. Однако можно думать, что дня через три Мамай перейдет на левую сторону Дона. В то же время пришли вести, что Ягайло, выступивший на соединение с Мамаем, стоял уже на Упе у Одоева.

Дмитрий Иванович начал совещаться с князьями и воеводами.

«Где давать битву? – спрашивал он. – Дожидаться ли татар на этой стороне или перевозиться на ту сторону?»

Мнения разделились. Некоторые склонялись к тому, чтобы не переходить реку и не оставлять у себя в тылу литву и рязанцев. Но другие были противного мнения, в том числе и братья Ольгердовичи, которые с убедительностью настаивали на переправе за Дон.

«Если останемся здесь, – рассуждали они, – то дадим место малодушию. А если перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве. Зная, что бежать некуда, воины будут сражаться мужественно. А что языки страшат нас несметной татарской силой, то не в силе Бог, но в правде». Приводили также Дмитрию известные по летописям примеры его славных предков: так, Ярослав, переправясь за Днепр, победил окаянного Святополока; Александр Невский, перейдя реку, поразил Шведов.

Великий князь принял мнение Ольгердовичей, сказав осторожным воеводам:

«Ведайте, что я пришел сюда не затем, чтобы на Олега смотреть или реку Дон стеречь, но дабы русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Лучше было бы нейти против безбожных татар, нежели, пришед и ничтоже сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон и там или победим, или сложим свои головы за братью наших христиан».

На решимость Дмитрия немало подействовала и грамота, полученная от игумена Сергия. Он вновь благословил князя на подвиг, побуждал биться с татарами и обещал победу.

7 сентября 1380 г., накануне Рождества Богородицы, русское войско придвинулось к самому Дону. Великий князь велел наводить мосты для пехоты, а для конницы искать бродов – Дон в тех местах не отличается ни шириной, ни глубиной течения.

Действительно, нельзя было терять ни одной минуты. К великому князю прискакал со своей сторожей Семен Мелик и доложил, что он уже бился с передовыми татарскими наездниками; что Мамай уже на Гусином броду; он теперь знает о приходе Дмитрия и спешит к Дону, чтобы загородить русским переправу до прибытия Ягайла, который уже двинулся от Одоева навстречу Мамаю.

Предзнаменования в ночь перед Куликовской битвой

К ночи русская рать успела переправиться за Дон и расположилась на лесистых холмах при впадении в него реки Непрядвы. За холмами лежало широкое десятиверстное поле, называвшееся Куликовым; посреди его протекала речка Смолка. За ней разбила свой стан орда Мамая, который пришел сюда уж к ночи, и не успел помешать русской переправе. На самом возвышенном месте поля, Красном холме, поставлен был шатер хана. Окрестности Куликова поля представляли овражистую местность, были покрыты кустарником, а отчасти лесными зарослями на влажных местах.

В числе главных воевод у Дмитрия Ивановича находился Дмитрий Михайлович Боброк, волынский боярин. В те времена в Москву приходили многие бояре и дворяне из Западной и Южной Руси. К таким выходцам принадлежал и один из безудельных князей Волынских, Дмитрий Боброк, женатый на сестре Московского князя, Анне. Боброк уже успел отличиться несколькими победами. Он слыл человеком очень искусным в ратном деле, даже знахарем. Он умел гадать по разным знамениям, и вызвался показать великому князю приметы, по которым можно узнать судьбу предстоявшего сражения.

Летописное сказание повествует, что ночью великий князь и Боброк выехали на Куликово поле, стали между обеих ратей и начали прислушиваться. До них доносились великий клич и стук, как будто происходило шумное торжище или город строили. Позади татарского стана слышались завывания волков; на левой стороне клектали орлы и граяли вороны; а на правой стороне, над рекой Непрядвой, вились стаи гусей и уток и плескали крыльями, как перед страшной бурей.

«Что слышал, господине княже?» – спросил Волынец.

«Слышал, брате, страх и грозу велию», – отвечал Дмитрий.

«Обратись, княже, на полки русские».

Дмитрий повернул коня. На русской стороне Куликова поля была тишина великая.

«Что, господине, слышишь?» – переспросил Боброк.

«Ничего не слышу, – заметил великий князь; – только видел я будто зарево, исходящее от многих огней».

«Господине княже, благодари Бога и всех святых, – молвил Боброк: – огни суть доброе знамение».

«Есть у меня еще примета» – сказал он, сошел с коня и припал к земле ухом. Долго прислушивался, потом встал и понурил голову.

«Что же, брате?» – спросил Дмитрий.

Воевода не отвечал, был печален, даже заплакал, но наконец заговорил:

«Господине княже, то две приметы: одна тебе на велию радость, а другая на велию скорбь. Слышал я землю горько и страшно плачущую надвое: на одной стороне будто женщина кричит татарским голосом о чадах своих; а на другой стороне будто девица плачет и в великой печали. Уповай на милость Божию: ты одолеешь поганых татар; но воинства твоего христианского падет многое множество».

Если верить сказанию, в ту ночь волки страшно выли на Куликовом поле, и было их такое множество, как будто сбежались со всей вселенной. Всю ночь также слышались граяния воронов и клектанье орлов. Хищные звери и птицы как бы чуяли запах многочисленных трупов.

Описание Куликовской битвы

Утро 8 сентября было очень туманно: густая мгла мешала видеть движение полков; только на обеих сторонах Куликова поля раздавались звуки воинских труб. Но часу в 9-м туман начал рассеиваться, и солнце осветило русские полки. Они заняли такое положение, что правым боком упирались в овраги и дебри речки Нижнего Дубика, впадающей в Непрядву, а левым в крутоярье Смолки, там, где она делает северный заворот. На правом крыле битвы Дмитрий поставил братьев Ольгердовичей, а князей Белозерских поместил на левом. Пехота большей частью была выставлена в передовой полк. Этим полком по-прежнему начальствовали братья Всеволодовичи; к нему же присоединились боярин Николай Васильевич Вельяминов с Коломенцами. В большом или среднем полку под самим великим князем воеводствовали Глеб Брянский и Тимофей Васильевич Вельяминов. Кроме того, Дмитрий отрядил еще засадный полк, который поручил брату Владимиру Андреевичу и упомянутому боярину Дмитрию Боброку. Этот конный полк стал в засаду за левым крылом в густой дубраве над рекой Смолкой. Полк был помещен так, что мог легко подкрепить сражающихся, а кроме того прикрывал обозы и сообщение с мостами на Дону, единственный путь отступления в случае неудачи.

Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов

Великий князь на коне объезжал перед битвой ряды воинов и говорил им: «Возлюбленные отцы и братия, Господа ради и Пречистой Богородицы и своего ради спасения подвизайтеся за православную веру и за братию нашу».

На челе великого или главного полку стояла собственная дружина великого князя и развевалось его большое черное знамя с вышитым на нем ликом Спасителя. Дмитрий Иванович снял с себя златотканую великокняжую приволоку; возложил ее на любимца своего боярина Михаила Бренка, посадил его на своего коня и велел носить перед ним большое черное знамя. А сам покрылся простым плащом и пересел на другого коня. Он поехал в сторожевом полке, чтобы впереди его собственноручно ударить на врагов.

Тщетно князья и воеводы удерживали его. «Братия моя милая, – отвечал Дмитрий. – Если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду – вместе с вами».

Часов в одиннадцать утра двинулась татарская рать на битву к середине Куликова поля. Страшно было смотреть на две грозные силы, шедшие друг на друга. Русское воинство отличалось червлеными щитами и светлыми доспехами, сиявшими на солнце; а татарское от своих темных щитов и серых кафтанов издали походило на черную тучу. Передний татарский полк, как и русский, состоял из пехоты (может быть, наемные генуэзские кондотьеры). Она двигалась густой колонной, задние ряды клали свои копья на плечи передних. В некотором расстоянии друг от друга рати вдруг остановились. С татарской стороны выехал на Куликово поле воин огромного роста, подобный Голиафу, чтобы по обычаю тех времен начать битву единоборством. Он был из знатных людей и назывался Челубей.

Увидел его инок Пересвет и сказал воеводам: «Сей человек себе подобного ищет; я хочу с ним видеться». «Преподобный отец игумен Сергий, – воскликнул он, – помоги мне молитвою своею». И с копьем поскакал на врага. Татарин понесся ему навстречу. Противники ударили друг на друга с такой силой, что кони их упали на колени, а сами они мертвыми поверглись на землю.

Победа Пересвета. Художник П. Рыженко

Тогда двинулись обе рати. Дмитрий показал пример воинской отваги. Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошел черед до этого последнего, и он опять принял личное участие в битве. А хан Мамай наблюдал сражение с вершины Красного холма.

Скоро место Куликовской битвы сделалось до того тесным, что ратники задыхались в густой свалке. Расступиться в сторону было некуда; с обоих боков препятствовало свойство местности. Такой страшной битвы никто из русских и не помнил. «Копья ломались как солома, стрелы падали дождем, а люди падали как трава под косой, кровь текла ручьями». Куликовская битва была по преимуществу рукопашная. Многие умирали под конскими копытами. Но и кони едва могли двигаться от множества трупов, которым покрылось поле битвы. В одном месте одолевали татары, в другом русские. Воеводы передней рати большей частью скоро пали геройской смертью.

Пешая русская рать уже полегла в бою. Пользуясь превосходством в числе, татары расстроили наши передние полки и стали напирать на главную рать, на полки Московский, Владимирский и Суздальский. Толпа татар прорвалась к большому знамени, подрубила у него древко и убила боярина Бренка, приняв его за великого князя. Но Глеб Брянский и Тимофей Васильевич успели восстановить порядок и опять сомкнуть большой полк. На правой руке Андрей Ольгердович одолевал татар; но не дерзал гнаться за неприятелем, чтобы не отдаляться от большого полку, который не подвигался вперед. На последний навалило сильное татарское полчище и пыталось его прорвать; и тут многие воеводы уже были убиты.

Дмитрий и его помощники поставили в Куликовской битве полки таким образом, что татары не могли их охватить ни с какой стороны. Им оставалось только где-либо прорвать русский строй и тогда ударить ему в тыл. Видя неудачу в центре, они с яростью устремились на левое наше крыло. Здесь некоторое время кипел самый ожесточенный бой. Когда начальствовавшие левым полком князья Белозерские все пали смертью героев, этот полк замешался и стал подаваться назад. Большому полку угрожала опасность быть обойденным; все русское войско было бы приперто к Непрядве и подверглось бы истреблению. Уже раздавались на Куликовом поле неистовое гиканье и победные клики татар.

И. Глазунов. Временный перевес татар

Но уже давно князь Владимир Андреевич и Дмитрий Волынец из засады следили за битвой. Молодой князь рвался в бой. Нетерпение его разделяли и многие другие пылкие юноши. Но опытный воевода сдерживал их.

Жестокая Куликовская битва длилась уже часа два. Доселе татарам помогало еще то обстоятельство, что солнечный свет ударял русским прямо в очи, и ветер дул им в лицо. Но мало-помалу солнце зашло сбоку, а ветер потянул в другую сторону. Уходившее в беспорядке левое крыло и гнавшая его татарская рать поравнялись с дубравой, где стоял засадный полк.

«Теперь и наш час приспел! – воскликнул Боброк. – Дерзайте братия и други. Во имя Отца и Сына и Святого Духа»!

В. Маторин, П. Попов. Удар Засадного полка

«Как соколы на журавлиное стадо», устремилась русская засадная дружина на татар. Это неожиданное нападение свежего войска смутило врагов, утомленных долгой битвой на поле Куликовом и потерявших свой воинский строй. Они скоро были совершенно разбиты.

Между тем, Дмитрий Ольгердович, помещенный со своим отрядом за большим полком (в резерве), закрыл его бок, открывшийся с отступлением левого крыла, и главная татарская сила, продолжавшая напирать на большой русский полк, не успела его расстроить. Теперь же, когда значительная часть неприятельского войска была рассеяна и засадная дружина подоспела Выступление русской рати на поле Куликово/pна помощь главной рати, последняя пошла вперед. Татары, горячо нападавшие в начале боя, успели уже утомиться. Главная их рать дрогнула и стала отходить назад. На спуске Красного Холма, подкрепленные последними ханскими силами, татары около своих таборов приостановились и вновь вступили в бой. Но ненадолго. Русские охватывали врагов со всех сторон. Все татарское полчище обратилось в дикое бегство с Куликова поля. Сам Мамай и его ближние мурзы на свежих конях поскакали в степь, оставив стан со множеством всякого добра победителям. Русские конные отряды гнали и били татар до самой реки Мечи, на расстоянии приблизительно сорока верст; причем захватили множество верблюдов, навьюченных разным имуществом, а также целые стада рогатого и мелкого скота.

«Но где же великий князь?» – спрашивали друг друга по окончании Куликовской битвы оставшиеся в живых князья и воеводы.

Владимир Андреевич «стал на костях» и велел трубить сбор. Когда воинство сошлось, Владимир начал расспрашивать, кто видел великого князя. Во все стороны поля Куликова он разослал дружинников искать Дмитрия и обещал большую награду тому, кто найдет его.

Наконец, два костромича, Федор Сабур и Григорий Хлопищев, усмотрели великого князя, лежащего под ветвями срубленного дерева; он был жив. Князья и бояре поспешили на указанное место и поклонились до земли великому князю.

Дмитрий с трудом открыл глаза и встал на ноги. Шлем и латы его были иссечены; но защитили его самого от острия мечей и копий. Однако тело было покрыто язвами и ушибами. Имея в виду значительную тучность Дмитрия, мы поймем, до какой степени он был утружден продолжительной битвой и как был оглушен ударами, большая часть которых пришлась по голове, плечам и животу, особенно когда он лишился коня и пеший отбивался от врагов. Наступала уже ночь. Дмитрия посадили на коня и отвезли в шатер.

Следующий день был воскресный. Дмитрий прежде всего помолился Богу и возблагодарил Его за победу; потом выехал к воинству. С князьями и боярами он начал объезжать Куликово поле. Печально и ужасно было зрелище поля, покрытого кучами трупов и лужами запекшейся крови. Христиане и татары лежали, смешавшись друг с другом. Князья Белозерские Федор Романович, сын его Иван и племянник Семен Михайлович, лежали вкупе с некоторыми своими родичами и многими дружинниками. Считая с Белозерскими, пало в Куликовской битве до пятнадцати русских князей и княжат, в том числе два брата Тарусские и Дмитрий Монастырев.

Поле Куликово. Стояние на костях. Художник П. Рыженко

Проливал слезы великий князь над трупами своего любимца Михаила Андреевича Бренка и большого боярина Николая Васильевича Вельяминова. В числе убитых находились также: Семен Мелик, Валуй Окатьевич, Иван и Михаил Акинфовичи, Андрей Серкизов и многие другие бояре и дворяне. Инок Ослябя также был в числе павших.

Великий князь восемь дней оставался близ места Куликовской битвы, давая время войску погребсти своих братьев и отдохнуть. Он приказал сосчитать число оставшейся рати. Нашли налицо только сорок тысяч; следовательно, гораздо более половины пришлось на долю убитых, раненых и малодушных, покинувших свои знамена.

Меж тем, Ягайло Литовский 8 сентября находился от места Куликовской битвы только на один день пути. Получив весть о победе Дмитрия Ивановича Московского, он поспешно пошел назад.

Обратный путь войска Дмитрия Донского с Куликова поля

Наконец русская рать выступила в обратный поход с Куликова поля. Обоз ее увеличился множеством захваченных у татар кибиток, нагруженных одеждами, оружием и всяким добром. Русские везли на родину многих тяжко раненых воинов в колодах из распиленного вдоль отрубка с выдолбленной серединой. Проходя вдоль западных Рязанских пределов, великий князь вновь запретил войску обижать и грабить жителей. Но, кажется, на этот раз дело не обошлось без некоторых враждебных столкновений с рязанцами. Когда Дмитрий, оставив позади главное войско, с легкой конницей прибыл в Коломну (21 сентября), у городских ворот его встретил тот же епископ Герасим, совершивший благодарственный молебен. Побыв в Коломне дня четыре, великий князь поспешил в Москву.

Гонцы уже давно известили жителей о славной победе в Куликовской битве, и настало народное ликование. 28 сентября Дмитрий торжественно вступил в Москву. Его встречали радостная супруга, множество народа, духовенство с крестами. Литургия и благодарственный молебен были совершены в Успенском храме. Дмитрий оделял убогих и нищих, а в особенности вдов и сирот, оставшихся после убиенных воинов.

Из Москвы великий князь с боярами отправился в монастырь Троицы. «Отче, твоими святыми молитвами я победил неверных, – говорил Дмитрий игумену Сергию». Великий князь щедро одарил монастырь и братию. Тела иноков Пересвета и Ослябя были погребены под Москвой в Рождественской церкви Симонова монастыря, основателем которого был родной племянник Сергия Радонежского, Федор, в то время духовник великого князя Дмитрия. Тогда же были основаны многие храмы в честь Рождества Богородицы, так как победа совершилась в день этого праздника. Русская церковь установила ежегодно праздновать память по убиенным на Куликовом поле в субботу Дмитровскую, ибо 8 сентября 1380 года пришлось в субботу.

Значение Куликовской битвы

Московский народ радовался великой победе и прославлял Дмитрия с братом его Владимиром, дав первому прозвание Донского, а второму Храброго . Русские надеялись, что Орда повержена во прах, и ярмо татарское сброшено навсегда. Но этой надежде не было суждено сбыться так скоро. Два года спустя Москве предстояло быть сожжённой во время похода хана Тохтамыша !

Но чем ближе знакомимся мы с подвигом, совершённым Дмитрием Донским в 1380 году, тем более убеждаемся в его величии. В настоящее время нам нелегко представить, каких трудов стоило пятьсот лет назад Московскому великому князю собрать и вывести на поле Куликовской битвы сто или полтораста тысяч человек! И не только собрать их, но и сплотить довольно разнообразные части этого ополчения в единое воинство. Слава Куликовской победы усилила народное сочувствие к московским собирателям Руси и немало способствовала делу государственного объединения.

По произведениям крупнейшего русского историка Д. Иловайского

21 сентября отмечается День воинской славы России - День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).

Куликовская битва - важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.

Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды , где фактическим правителем стал один из старших эмиров - Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход.

Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в конце июля о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек.

План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона. Поход войска происходил в августе - начале сентября.

19 (6 сентября по старому стилю) по Старой Данковской дороге русские полки достигли реки Дон. На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и рекой Смолкой на фронте около 1 км лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.

В авангарде русского войска были отряды Сторожевого полка. В передней линии находился Передовой полк. Основная линия русского боевого построения имела трехчленное деление. В центре располагался Большой полк, его фланги прикрывали полки Правой и Левой руки, которые упирались краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За большим полком располагался резерв.

Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище «Зеленая Дубрава» Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин. Мамай также расположил свою конницу и наемников в линейном порядке.

Битва началась поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. В этом поединке оба воина погибли. Затем татарская конница, смяв передовой полк, начала теснить большой полк; русские полки несли значительные потери; был убит сражавшийся в большом полку в доспехах великого князя и под его знаменем боярин Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспехах рядового воина бился среди воинов того же полка.

Однако русские выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил последние свежие силы на полк Левой руки. Понесший значительные потери полк Левой руки начал отступать. Не спас положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг Большого полка, золотоордынская конница стала выходить в тыл московской рати. Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. Наступила кульминация сражения. В этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк.

Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой Засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая . Преследование велось русской конницей до наступления темноты.

Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев. Однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского государства.

В 1848 году на Красном Холме, где была ставка Мамая, был установлен памятник.

В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

Территория музея-заповедника занимает юго-восток Тульской области, географически - это участок ландшафта северной лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего течения Дона и Непрядвы. Она включает историческое место битвы с прилегающими участками, а также комплекс уникальных археологических, мемориальных, архитектурных, природно-ландшафтных памятников.

С 1996 года по инициативе музея на берегу реки Дон вблизи деревни Татинки ежегодно проводится международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» . В нем принимают участие клубы военно-исторической реконструкции из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Победители конкурсной программы фестиваля принимают участие в большом театрализованном представлении во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Куликовской битвы.

В 2002 году в селе Монастырщина, где по преданию захоронены русские воины, павшие в Куликовской битве, была заложена Аллея памяти . Здесь представлены памятные знаки от различных земель России.

Князь Московский (с 1359 г.), Великий князь Владимирский (с 1362 г.), с 1363 г. князь Новгородский. Родился 12 октября 1350 г. Сын Ивана Красного и княгини Александры, его второй жены. Прозвище Донской князь получил после победы в Куликовской битве 1380 г.

Причиной Куликовской битвы стало обострение отношений с Золотой Ордой и рост влияния Московского княжества. Однако формальным поводом к началу конфликта стал отказ Московского князя увеличить размер выплачиваемой дани. Мамай планировал вооруженное столкновение с московской дружиной еще в 1378 г. Но войско мурзы Бегича потерпело серьезное поражение на реке Воже. Несмотря на серьезное усиление Москвы Дмитрию была необходима поддержка других удельных князей. Во многом для этого князь искал и получил благословение Сергия Радонежского, иконы которого можно увидеть сегодня во многих церквях. Но, несмотря на это ни Рязань, ни Тверь не откликнулись на его призыв. А князья Суздаля вообще выступили на стороне Мамая.

Участники Куликовской битвы стремились собрать как можно больше войск. В распоряжении Дмитрия Донского были только воины Московского и Владимирского княжеств, а так же, воины князя Андрея Ольгердовича. По современным оценкам историков общая их численность достигала 50 – 100 тыс. человек. К ордынскому войску, составлявшему, по оценкам разных специалистов от 60 до 150 тыс. воинов, спешил литовский князь Ягайло. Дмитрий стремился не допустить соединения войск Мамая и это ему удалось. Так же, в войске Мамая было около 4 тыс. генуэзцев, наемников мусульман, ясов и других.

Из летописных источников известно, что Куликовская битва произошла в районе устья Непрядвы и Дона. Однако достоверно известно, что в тот период левый берег Непрядвы был покрыт лесом. А существующее и сегодня небольшое поле слишком мало для того, чтобы на нем произошла столь масштабная битва. В этих местах не было найдено ни древнего оружия, ни останков. Таким образом, вопрос о месте сражения для многих исследователей остается открытым.

Краткое описание Куликовской битвы, произошедшей 8 сентября 1380 г. не займет много времени. Из жития Сергия Радонежского известно, что битву предварял поединок двух богатырей Пересвета и Челубея. Однако в ранних источниках о нем не упоминается. Перед началом Куликовской битвы, 7 сентября, русские войска были выстроены в боевые порядки. Основной полк располагался в центре и находился под командованием окольничего Вельяминова. Полк правой руки был отдан под командование Андрея Ольгердовича, литовского князя, полком левой руки командовал Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Где размещался засадный полк точно не известно. Вероятно – позади полка левой руки. Именно он и решил исход сражения.

Итогом Куликовской битвы стало бегство Мамая и его войска. При чем засадный полк преследовал врагов еще 50 верст до реки Красная Меча. Сам Дмитрий Донской в этом сражении был сбит с коня. Его нашли только по окончании битвы.

Последствия Куликовской битвы оказали серьезное влияние на дельнейшую историю Руси. Хотя ордынское иго не закончилось, как многие надеялись, но размер взимаемой дани уменьшился. Авторитет Москвы и князя Дмитрия возрос, что позволило Московскому княжеству стать центром объединения земель Руси. Значение Куликовской битвы еще и в том, что она показала возможность окончательной победы над ордынцами и близость окончания ига.