Литературный язык

– основная форма существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую; исторически сложившаяся система общеупотребительных языковых средств, прошедших длительную культурную обработку в произведениях авторитетных мастеров слова, в устном общении образованных носителей национального языка. Функциональное назначение и внутренняя организация Л. я. обусловлены задачами обеспечения речевой коммуникации в основных сферах деятельности всего исторически сложившегося коллектива людей, говорящих на данном национальном языке. По своему культурному и социальному статусу Л. я. противопоставляется народно-разг. речи: территориальным и социальным диалектам, которыми пользуются ограниченные группы людей, живущих в определенной местности или объединенных в сравнительно небольшие социальные коллективы, и просторечию – наддиалектной некодифицированной устной речи ограниченной тематики. Между формами национального языка существует взаимосвязь: Л. я. постоянно пополняется за счет народно-разг. речи.

Л. я. присущи след. основные признаки, выделяющие его среди других форм существования национального языка:

1. Нормированность. Языковая норма – общепринятое употребление, регулярно повторяющееся в речи говорящих и признанное на данном этапе развития Л. я. правильным, образцовым. Лит. нормы охватывают все стороны (уровни) языковой системы и поэтому сами представляют собой определенную систему: лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических, словообразовательных, орфоэпических, правописных норм. Наличие языковых норм является условием всеобщности Л. я. "Быть общепринятым, а потому и общепонятным" – основное свойство Л. я., которое "в сущности и делает его литературным" (Л.В. Щерба ).

2. Кодифицированность. Кодификация – научное описание норм, закрепление их в грамматиках, справочниках, словарях; наиболее эксплицитная и объективированная форма признания нормативности языкового явления. Кодификация лит. норм обновляется по мере изменений как в самом языке, так и в оценках его средств говорящими. В совр. обществе кодификация лит. норм происходит при активном участии научной, педагогической, писательской общественности, СМИ.

3. Относительная стабильность (историческая устойчивость, традиционность). Без этого качества Л. я. был бы невозможен обмен культурными ценностями между поколениями. Стабильность Л. я. обеспечивается, во-первых, действием общеобязательных кодифицированных языковых норм, во-вторых, поддержанием стилевых традиций благодаря письменным текстам, т.е. связана еще с одним признаком Л. я. – наличием его письменной фиксации. Стабильности рус. Л. я. способствует также его целостность, отсутствие существенно различающихся местных вариантов.

4. Полифункциональность. Основными формами Л. я., представляющего собой дихотомическую систему, являются разговорно-литературная и книжно-литературная речь (см. литературно-разговорный стиль речи, ), противопоставленные друг другу как наиболее крупные функционально-стилевые сферы. В свою очередь книжная речь демонстрирует функционально-стилевое расслоение на речь научную, официально-деловую, публицистическую, художественную. Понятия "Л. я." и "Язык худож. литературы" нетождественны. Первое шире в том смысле, что объединяет несколько функционально-стилевых разновидностей языка, второе является более широким в другом отношении – в худож. произведения включаются, помимо лит. языковых средств, элементы народно-разг. речи (диалектизмы, жаргонизмы и др.). Кроме того, Л. я. ориентирован на всеобщность, а худож. язык – на творческое индивидуальное своеобразие.

5. Развитая вариативность и гибкость, что обеспечивает параллельные способы выражения и языковую свободу личности. Формирование разнообразных средств выражения в сфере лексики, фразеологии, словообразования, грамматической вариантности в процессе эволюции Л. я. способствовало расширению его функций. Постепенно он начинает обслуживать все сферы человеческой деятельности, и этот процесс сопровождается функционально-стилевым расслоением Л. я. Многообразие пополняющих Л. я. стилей порождает богатую синонимику языковых средств в пределах единого Л. я., делает его сложной, разветвленной системой функц. разновидностей, представляющей интерес как для теории Л. я., так и для стилистики, областью взаимодействия данных языковедческих дисциплин, пересечения их проблематики. Стилистическое (экспрессивно-стилистическое, функционально-стилистическое) богатство Л. я. составляет стилистический аспект Л. я., источник формирования и развития стилистики как науки.

Л. я. проходит в своем становлении несколько этапов, связанных с историей народа. В развитии рус. Л. я. выделяются две главные эпохи: донациональная, которая заканчивается в XVII в., и национальная. Более детальная периодизация Л. я. может быть представлена в след. виде: 1) Л. я. древнерусской народности (XI–нач. XIV в.); 2) Л. я. великорусской народности (XIV–XVII вв.); 3) Л. я. периода формирования рус. нации (от середины–2-й пол. XVII в. до Пушкина); 4) совр. Л. я. (от Пушкина до нашего времени). В более узком понимании термином "совр. рус. Л. я." обозначается язык XX–XXI в. (с 1917 г.). Еще более узкое толкование – Л. я. новой России (постсоветского периода).

Л. я. – понятие историческое, поскольку на разных этапах развития Л. я. меняются его признаки. В отношении рус. Л. я. эти изменения состояли в следующем: 1. Л. я. возник как письменный (лат. littera – буква, письмо). Под древнерусским Л. я. понимается тот язык, который дошел до нас в письменных памятниках XI–XIII вв., принадлежащих к различным жанрам, а именно: жанрам светской повествовательной литературы (литературно-худож. произведение "Слово о полку Игореве", летописные повествования и др.), деловой письменности (свод законов "Русская правда", договорные, купчие, жалованные и другие грамоты), церковно-религиозной литературы (проповеди, жития). Рус. Л. я. функционировал только как письменный на протяжении всего донационального периода. 2. Л. я. донациональной эпохи не был единым: существовало несколько его типов, среди которых сформированные не только на основе языка древнерусской народности, но и на основе церковнославянского языка. 3. В истории рус. Л. я. претерпевал изменения такой существенный признак Л. я., как норма. Нормы в донациональный период имели стихийный характер, не были кодифицированными (до появления первых рус. грамматик), строго обязательными. Для каждого типа Л. я. (напр., народно-литературного или церковно-книжного) складывались свои нормы. Они имели отношение только к письменной форме языка, поскольку и сам Л. я. был письменным. 4. Л. я. донационального периода отличался узостью употребления и своих функций. Им владела ограниченная часть общества – представители высших кругов и монахи. Л. я. был прежде всего языком оф.-дел. общения (некоторые исследователи, напр. А.И. Горшков, не считают, что на ранних этапах развития Л. я. деловой язык можно признать Л. я.); кроме того, использовался в худож. литературе и летописях. Становление системы функц. стилей в рамках единого Л. я. происходит позже, в конце XVIII–нач. XIX в. Постепенно формируются закономерности использования языковых единиц в зависимости от целей общения в той или иной функц. сфере (см. , ).

В истории Л. я. большую роль играет творчество выдающихся мастеров слова. Так, А.С. Пушкин, руководствуясь принципами соразмерности и сообразности, достиг в своем творчестве смелого синтеза всех жизнеспособных элементов Л. я. с элементами живой народной речи и положил начало совр. рус. Л. я.

Многофункциональность рус. Л. я., вариативность, взаимодействие с различными ответвлениями общенационального языка и с другими национальными языками, а также сама история рус. Л. я. определили его богатство в сфере стилистических ресурсов: разнообразие стилистических, выразительных и образных возможностей, многообразие интеллектуальных и экспрессивно-эмоциональных средств выражения.

Лит. : Соболевский А.И. История рус. лит. языка. – М., 1980; Щерба Л.В. Избр. работы по рус. языку. – М., 1957; Истрина Е.С. Нормы рус. лит. языка и культура речи. – М.; Л., 1948; Винокур Г.О. Избр. работы по рус. языку. – М., 1959; Виноградов В.В. Очерки по истории рус. лит. языка XVII–XIX вв. – 3-е изд. – М., 1982; Его же: Проблемы лит. языков и закономерностей их образования и развития. – М., 1967; Его же: Лит. язык // Избр. тр. История рус. лит. языка. – М., 1978; Пражский лингвистический кружок. – М., 1967; Рус. язык и советское общество: В 4 т. – М., 1968; Ицкович В.А. Языковая норма. – М., 1968; Гухман М.М. Лит. язык // ЛЭС . – М., 1990; Семенюк Н.Н., Норма (там же); Шмелев Д.Н. Рус. язык в его функц. разновидностях. – М., 1977; Филин Ф.П. Истоки и судьбы рус. лит. языка. – М., 1981; Брагина А.А. Синонимы в лит. языке. – М., 1986; Бельчиков Ю.А. Речевая коммуникация как культурно-исторический и историко-лингвистический фактор функционирования лит. языка, "Stylistyka-II". – Opole, 1993; Его же: Лит. язык // Энц. Рус. яз. – М., 1997; Его же: и . – М., 2000; Рус. язык конца XX столетия (1985–1995). – М., 1996; Рус. язык (1945–1995). – Opole, 1997.

Т.Б. Трошева

Стилистический энциклопедический словарь русского языка. - М:. "Флинта", "Наука" . Под редакцией М.Н. Кожиной . 2003 .

Смотреть что такое "Литературный язык" в других словарях:

Литературный язык - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. Термин «Л. яз.» употребляется в русской лингвистической литературе в двух значениях: 1) для обозначения языка фиксируемой письменно лит ой продукции в противоположность «устным говорам» широких масс и «разговорной речи»… … Литературная энциклопедия

Литературный язык - Литературный язык обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закреплёнными нормами; язык всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме. Содержание 1 Определение … Википедия

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. Форма исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую; исторически сложившаяся система общеупотребительных языковых элементов, речевых средств, прошедших длительную культурную обработку … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Литературный язык - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК общий язык литературы к. н. народа. Л. Я. часто совпадает с общегосударственным яз. того же народа, но может и не совпадать, напр., в том случае, если народ не составляет отдельного государства; так, до мировой войны… … Словарь литературных терминов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, нормализованная (смотри Норма языковая) наддиалектная форма языка, существующая в устной и письменной разновидностях и обслуживающая все сферы общественной и культурной жизни народа … Современная энциклопедия

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК - нормализованная (см. Норма языковая) наддиалектная форма языка, существующая в устной и письменной разновидностях и обслуживающая все сферы общественной и культурной жизни народа … Большой Энциклопедический словарь

Литературный язык - ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ая, ое; рен, рна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Литературный язык - – основная, наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся большей или меньшей степенью обработанности, нормализации, полифункциональностью, стилистической дифференциацией, тенденцией к регламентации. По своему социальному и… … Энциклопедический словарь СМИ

литературный язык - Нормализованный язык, обслуживающий разнообразные культурные потребности народа, язык художественной литературы, публицистических произведений, периодической печати, радио, театра, науки, государственных учреждений, школы и т. д. “Деление языка… … Словарь лингвистических терминов

Что же такое литературный язык?

Первой приходит в голову мысль, что литературный язык – это язык художественной литературы. Но это неверно. Понятия «литературный язык» и «язык художественной литературы» не тождественны. Понятие языка художественной литературы – более широкое понятие, так как в художественное произведение могут быть включены и элементы нелитературного языка – диалекты, жаргонная речь, просторечие, сленг и т. п.

Литературный язык – это лишь часть общенародного языка, это его образцовая форма. Литературный язык – это основная, наддиалектная форма существования языка, которая характеризуется своей обработанностью. Литературный язык – это система элементов языка, речевых средств, отобранных из национального языка и обработанных мастерами слова, общественными деятелями, выдающимися учеными.

Основными признаками, выделяющими литературный язык из состава общенародного языка, являются следующие:

обработанность

нормированность

обязательность для всех носителей языка

устойчивость (стабильность)

наличие функциональных стилей

На литературном языке создаются художественные произведения и научные труды. Это язык государственного управления, театра, школы, средств массовой информации. Литературный язык – это нормированная и обработанная форма общенародного языка.

Чем же регламентируется литературный язык? Литературный язык регламентируется определенной нормой. В литературном языке обработке и нормализации подвергаются все стороны общенародного языка: лексика, произношение, письмо, словообразование, грамматика.

Под литературной нормой понимается совокупность правил реализации языковой системы, принятых в языковом социуме на данном этапе его развития в качестве образцовых.

Литературные нормы складываются на протяжении длительной истории языка. Из общенациональных языковых средств отбираются наиболее употребительные, которые в сознании говорящих оцениваются как самые правильные и обязательные для всех.

Профессор МГУ Александр Матвеевич Пешковский (1878-1933 гг.) обращал внимание на временной срез проявления языковой нормы: «Правильной всегда представляется речь старших поколений… Нормой признаётся то, что было , и отчасти то, что есть , но отнюдь не то, что будет… Норма есть идеал , раз навсегда достигнутый, как бы отлитый на веки вечные ».

Известный румынский языковед Эуджен Косериу также отмечает приверженность нормы прошлому: «Норма соответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже сказано и что по традиции говорится в обществе…».

Норма – одно из важнейших условий стабильности, единства и самобытности национального языка.

Литературная норма имеет важнейшее общественное значение: она ограждает национальный язык от привнесения в него всего случайного, частного. Без твердо установленных языковых норм люди плохо понимали бы друг друга.

Есть нормы лексические, произносительные (орфоэпические), орфографические, словообразовательные и грамматические.

Устная и письменная формы русского литературного языка

Литературный язык имеет две формы своей реализации – устную и письменную.

Во всех развитых языках мира это различие очень существенно. Предположим такую речевую ситуацию:

– Когда же ты едешь?

– В четверг .

– Вам кофе с сахаром?

– Без .

Такое «в четверг » или «без » в письменной речи невозможны.

Устная речь первична по отношению к письменной – и исторически, и в процессе реализации письменного текста. Для появления письменной формы необходимо было создать графические знаки, которые передавали бы элементы звучащей речи.

Речь устная – звучащая речь, речь письменная – графически оформленная. Это их основное различие.

Устная речь наиболее лаконична, экономна. Она практически всегда спонтанна, стихийна, неподготовленна, произвольна. Говорящий создает, творит свою речь сразу. Он одновременно работает над содержанием и формой. Он всегда может остановиться, сделать паузу для того, чтобы обдумать то, что и как сказать, подобрать нужные слова и выражения. Правда, времени на подготовку и обдумывание устной речи у говорящего немного.

В устной речи важную роль играет интонация, мимика, жесты, паузы, многочисленные повторы. Всё это относится к вспомогательным средствам передачи мысли. «Есть пятьдесят способов сказать да и пятьсот способов сказать нет , и только один способ их написать », – замечал Бернард Шоу.

Устная речь предполагает наличие собеседника. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому устная речь часто зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения или неодобрения, реплики слушателей, их улыбки или, напротив, осуждающее, скептическое выражение лица и т. п. – все это относится также к вспомогательным, косвенным средствам организации устной речи. Эти реакции могут существенно повлиять на характер речи, изменить ее и даже прекратить.

Письменная речь всегда заранее обдуманна. Пишущий в отличие от говорящего имеет возможность совершенствовать написанный текст, несколько раз к нему возвращаться, добавлять, сокращать, изменять, исправлять. Время, отведенное на подготовку письменной речи, может быть по своей протяженности весьма значительным. Итальянский писатель Эдмондо де Амичис, живший в конце XIX века, так определял отличие устной и письменной форм языка: «Различие между устным и письменным языком напоминает различие между бегом и ходьбой ».

Письменная речь не предполагает непосредственного участия в ней собеседника. Организует письменную форму речи пишущий, воспринимает ее читающий. Контакт пишущего с читающим здесь не непосредственный, а потенциальный и косвенный. Поэтому на письменную речь столь значительно не влияет тот, кто ее будет воспринимать: реакции потенциального собеседника можно предположить, но о них ничего нельзя знать наверняка. Пишущий и читающий разведены во времени: они не присутствуют одновременно в единый момент речи при организации коммуникативной деятельности. В этой связи письменная речь как будто строится без учета собеседника, хотя всякий раз, в конечном счете, посвящена именно ему.

Письменная речь рассчитана на зрительное восприятие, а это значит, что во время чтения у воспринимающего всегда есть возможность перечитать непонятное место, вернуться к заинтересовавшему по какой-то причине ее фрагменту, остановиться и подумать над осмыслением прочитанного.

Устная речь воспринимается на слух. Только с помощью специальных технических средств ее можно воспроизвести снова. Она рассчитана на быстроту понимания, а поэтому должна быть доступной и понятной, такой, которая адекватно и относительно легко усваивалась бы слушающими.

Значит, речь устная и речь письменная рассчитаны на разное восприятие и поэтому существенно отличаются составом и использованием языковых единиц различных уровней.

Устная речь использует разговорно-бытовую, просторечную и даже диалектную лексику и фразеологию.

В письменной речи широко употребляется книжная лексика: официально-деловая, научная, общественно-публицистическая.

Синтаксис устной речи характеризуется частым использованием простых и неполных предложений, слов-предложений, обилием незаконченных или прерванных синтаксических построений, самоперебивами. Порядок слов не всегда обычный. Иногда здесь используются такие предложения, которые изолированно вне контекста вообще не могут быть осмыслены. Из сложных предложений частотны по употреблению сложносочиненные предложения. Употребляются бессоюзные сложные предложения. Почти не употребляются причастные и деепричастные обороты.

Для синтаксиса письменной речи характерны сложные и осложненные предложения. Среди сложных предложений используются сложноподчиненные. В этой форме речи существенным оказывается порядок слов, строгая логическая последовательность идущих друг за другом высказываний, стройность в изложении мыслей.

Как устная, так и письменная форма речи реализуется с учетом характерных для каждой из них норм: орфоэпических – для устной, орфографических и пунктуационных – для письменной. Именно в такой последовательности наш курс и будет освещать нормы русского литературного языка: сначала – для устной формы его реализации: орфоэпические и лексические, а затем – для письменной формы языка – синтаксические, орфографические, и пунктуационные.

Конечно, же перечисленные различия устной и письменной формы языка нельзя понимать абсолютно. Дифференцирующие признаки относительны, а не абсолютны: они говорят лишь о преобладании тех или иных особенностей в одной языковой форме в отличие от другой.

И книжная и разговорная речь имеют письменную и устную форму своего проявления.

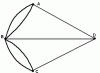

В итоге социальная и функциональная дифференциация русского языка может быть представлена схематически:

![]()

![]() национальный

русский язык

национальный

русский язык

литературный язык диалектная речь просторечная речь жаргонная речь

разговорная книжная

речь речь

научный официально- публицистический

стиль деловой стиль

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра языковой коммуникации

и психолингвистики ОНФ

Контрольная работа

по курсу «Русский язык и культура речи»

вариант № 5

Уфа – 20 11

1. Понятие «Современный русский литературный язык».

Современный русский язык - это национальный язык великого русского народа, форма русской национальной культуры.

Русский язык относится к группе славянских языков, которые делятся на три подгруппы: восточную - языки русский, украинский, белорусский; южную - языки болгарский, сербскохорватский, словенский, македонский; западную - языки польский, чешский, словацкий, кашубский, лужицкий. Восходя к одному и тому же источнику - общеславянскому языку, все славянские языки близки друг к другу, о чем свидетельствует сходство ряда слов, а также явлений фонетической системы и грамматического строя. Например: русское племя, болгарское племе, сербское плёме, польское plemiê, чешское plémě, русское глина, болгарское глина, чешское hlina, польское glina; русское лето, болгарское лято, чешское léto, польское lаtо; русское красный, сербское крáсан, чешское krásný; русское молоко, болгарское мляко, сербское млеко, польское mieko, чешское mléko и т.д.

Русский национальный язык представляет собой исторически сложившуюся языковую общность и объединяет всю совокупность языковых средств русского народа, в том числе все русские говоры и наречия, а также социальные жаргоны.

Высшей формой национального русского языка является русский литературный язык.

На разных исторических этапах развития общенародного языка - от языка народности к национальному - в связи с изменением и расширением общественных функций литературного языка изменялось содержание понятия «литературный язык».

Современный русский литературный язык - это язык нормированный, обслуживающий культурные потребности русского народа, это язык государственных актов, науки, печати, радио, театра, художественной литературы.

«Деление языка на литературный и народный, - писал М.А. Горький, - значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами».

Нормированность литературного языка заключается в том, что состав словаря в нем регламентирован, значение и употребление слов, произношение, правописание и образование грамматических форм слов подчиняются общепринятому образцу. Понятие нормы, однако, не исключает в отдельных случаях вариантов, отражающих изменения, которые постоянно происходят в языке как средстве человеческого общения. Например, литературными считаются варианты ударения: далеко - далёко, высоко - высоко, иначе - иначе; грамм. форм: машут - махают, мяучет - мяукает, полощет - полоскает.

Современный литературный язык, не без влияния средств массовой информации, заметно меняет свой статус: норма становится менее жесткой, допускающей вариантность. Она ориентируется не на незыблемость и всеобщность, а скорее на коммуникативную целесообразность. Поэтому норма сегодня - это часто не столько запрет на что-то, сколько возможность выбора. Граница нормативности и ненормативности иногда бывает стертой, и некоторые разговорные и просторечные языковые факты становятся вариантами нормы. Становясь всеобщим достоянием, литературный язык легко впитывает в себя прежде запретные средства языкового выражения. Достаточно привести пример активного использования слова «беспредел», ранее принадлежавшего уголовному жаргону.

Литературный язык имеет две формы: устную и письменную, которые характеризуются особенностями как со стороны лексического состава, так и со стороны грамматической структуры, ибо рассчитаны на разные виды восприятия - слуховое и зрительное.

Письменный литературный язык отличается от устного прежде всего большей сложностью синтаксиса и наличием большого количества абстрактной лексики, а также лексики терминологической, в частности интернациональной. Письменный литературный язык имеет стилевые разновидности: стили научный, официально-деловой, публицистический, художественный.

Литературный язык, как нормированный, обработанный общенародный язык, противополагается местным диалектам и жаргонам. Русские диалекты объединяются в две основные группы: севернорусское наречие и южнорусское наречие. Каждая из групп имеет свои отличительные черты в произношении, в словаре и в грамматических формах. Кроме того, имеются среднерусские говоры, в которых отражены особенности как того, так и другого наречия.

Современный русский литературный язык является языком межнационального общения народов Российской Федерации. Русский литературный язык приобщает все народы России к культуре великого русского народа.

С 1945 г. Уставом ООН русский язык признан одним из официальных языков мира.

Известны многочисленные высказывания великих русских писателей и общественных деятелей, а также многих прогрессивных зарубежных писателей о силе, богатстве и художественной выразительности русского языка. Восторженно отзывались о русском языке Державин и Карамзин, Пушкин и Гоголь, Белинский и Чернышевский, Тургенев и Толстой.

Курс современного русского языка состоит из следующих разделов: лексики и фразеологии, фонетики и фонологии, орфоэпии, графики и орфографии, словообразования, грамматики (морфологии и синтаксиса), пунктуации.

Лексика и фразеология изучают словарный и фразеологический состав русского языка и закономерности его развития.

Фонетика описывает звуковой состав современного русского литературного языка и основные звуковые процессы, протекающие в языке, предметом фонологии являются фонемы - кратчайшие звуковые единицы, служащие для различения звуковых оболочек слов и их форм.

Орфоэпия изучает нормы современного русского литературного произношения.

Графика знакомит с составом русского алфавита, соотношением между буквами и звуками, а орфография - с основным принципом русского написания - морфологическим, а также написаниями фонетическими и традиционными. Орфография - это совокупность правил, определяющих написание слов.

Словообразование изучает морфологический состав слова и основные типы образования новых слов: морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-семантический, лексико-синтаксический.

Морфология является учением о грамматических категориях и грамматических формах слова. Она изучает лексико-грамматические разряды слов, взаимодействие лексических и грамматических значений слова и способы выражения грамматических значений в русском языке.

Синтаксис - это учение о предложении и словосочетании. Синтаксис изучает основные синтаксические единицы - словосочетание и предложение, виды синтаксической связи, типы предложений и их структуру.

На основе синтаксиса строится пунктуация - совокупность правил расстановки знаков препинания.

2. Пользуясь словарем ударений, орфоэпическим словарем, расставьте ударения в следующих словах (если у слова есть варианты ударения, обязательно укажите их в скобках):

Неду г, пригово р, проце нт, тамо жня, катало г, бюрокра тия, позвони т, добы ча, загово рщик, украи нский, диспансе р, холодна , продали, кварта л (ква ртал), ана том, забронирова ть (заброни ровать), изложи ть, проведено , балова ть, тесны , лгала .

3. Устраните речевые ошибки в приведенных ниже предложениях и запишите их правильно

Нас привлекала и близкие леса, и дальние поля. Верней клади ступень ноги. На границе их обыскивали и проверяли у них сумки. Он не привязан к какому-то одному актерскому амплуа. Своими расспросами старик доводил меня до белого колена

Нас привлекли и близкие леса, и дальние поля. Верней клади ступню ноги. На границе их обыскали, проверили сумки. Он не привязан к какому либо актерскому амплуа. Своими расспросами старик довел меня до белого каления.

4. Определите лексическое значение и стилистическую окраску приведенных ниже фразеологизмов. Составьте связный текст, который будет включать все 10 фразеологизмов.

1) Черепашьим шагом, во все лопатки, ни то ни се, за семь верст киселя хлебать, совать палки в колеса, в час по чайной ложке, называть вещи своими именами, умом не блещет, не видеть дальше своего носа, у черта на куличках.

1. черепашьим шагом (лексическое значение: Черепашьим –обозначение, шагом – действие; Стилистическая окраска: разговорная речь).

- Во все лопатки (лексическое значение:; Стилистическая окраска: книжная)

- ни то ни се (лексическое значение:

- за семь верст киселя хлебать (лексическое значение

5. Поставьте правильно ударение и дайте определение следующим общеупотребительным в области политики и экономики словам:

Ажиота ж – 1) Чрезвычайная активность участников биржевых торгов, вызванная неожиданным резким изменением курса ценных бумаг, валютного курса или цен на товары (связана с возможностью получения быстрой и большой прибыли или значительных потерь)

2) Сильное волнение, борьба интересов вокруг какого-либо. дела, вопроса.

Консо рциум - Временное соглашение между несколькими банками или промышленными компаниями для совместного размещения займа, проведения каких-л. крупных финансовых операций.

И мпорт - Ввоз в какую-либо страну товаров из-за границы

6. Определите род имен существительных и аббревиатур, согласуя с ними определения-прилагательные составьте словосочетания:

1) Кофе, Бизе, клише, ВАК, безе, НАТО, ноу-хау, трио, Мали, импресарио, бикини, Чикаго.

Кофе – м.р., Пригласить на кофе

Клише – ср.р., Психологическое клише

ВАК – м.р. диссертация для ВАК

Безе –.ср.р, пирожное из безе

Нато -ж.р., Организация Североатлантического договора

Ноу-хау – ср.р., необычное ноу-хау

Трио – ср.р., трио для скрипки

Мали – ср.р., бедность Мали

Импресарио – м.р., успешный импресарио

Бикини – ср.р., красивое бикини

Чикаго – м.р., исчезнуть из Чикаго

7. Образуйте формы им.п. мн.ч. существительных:

8. Образуйте формы род.п. мн.ч. существительных:

1) Граммы, килограммы, венгры, комментарии, мандарины, калмыки, минеры, носки.

Граммов, килограммов, венгров, комментариев, мандаринов, калмыков, минеров, носков

9. Напишите числительные прописью: 1) В 564 случаях, у 893 467 работников, кошелек с 3 567 рублями, не менее 336 рек, до 849 метров. В пятьсот шестьдесят четырех случаях, у восьмисот девяносто трех тысяч четыреста шестидесяти семи работников, кошелек с тремя тысячами пятисот шестидесяти семи рублями, Не менее трехсот тридцати шести рек, до восьмисот сорока девяти метров.10. Найдите и исправьте синтаксические ошибки в следующих предложениях:

Он припомнил соседу обо всем случившемся. Хаос на дорогах и сотни аварий вызвали резкое понижение температуры и гололед. Встретившись с Ольгой всякое желание рисковать жизнью у него отпало. Мы можем вспомнить и отдать дань тем, кто стал жертвой борьбы с преступностью. Придя с работы, дом встретит тебя теплом и запахом пирогов.

Исправленная Работа

Обо всем случившемся он рассказал соседу. Резкое понижение температуры и гололед, вызвали хаос и сотни аварий на дорогах. Встретившись с Ольгой у него пропало всякое желание рисковать жизнью. Мы можем вспомнить тех, кто стал жертвой борьбы с преступностью, и отдать дань. Придя домой с работы, встретят тебя теплом и запахом пирогов.

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

ПО ТЕМЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

ХАБАРОВСК, 2011

Введение

Заключение

Введение

В разные эпохи, у разных народов и национальностей, в неодинаковых исторических условиях складываются специфические системы социальных вариантов языка - социальные стратификации языков. Возникла необходимость в едином для государства так называемом надтерриториальном варианте языка со специальными коммуникативными свойствами (повышенной точностью речи, способностью передавать разнообразные логические отношения, устойчивостью во времени, специализированностью и т.д.). Ведь государственная власть должна донести свои приказы до всех жителей страны, эти приказы должны быть понятны всем. Такая потребность удовлетворяется появлением собственного литературного языка.

Правильность речи - это одна из проблем, интересовавшая ученых разных поколений. Особенно остро эта проблема встает в эпохи переходные для общества эпохи, когда социальные проблемы вытесняют культурные на второй план. Во времена стабильности общественное мнение, престиж образования, стремление к высокому уровню личной культуры являются теми факторами, которые сдерживают процесс засорения литературного языка нелитературными единицами. В нестабильные эпохи этим вопросам просто некогда уделять внимание. Своеобразная цензура еще существует на уровне средств массовой информации, дипломатии, делопроизводства, науки, но и она не так строга.

Состояние языка сегодня напоминает ситуацию первых десятилетий XX века, времени, когда в литературную речь "хлынул" целый поток ненормативных элементов. Именно в первые десятилетия XX века началась активная работа по изучению норм языка и составлению словарей. В этот период о правильности и богатстве речи писали Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, К.С. Скворцов, С.И. Ожегов и другие лингвисты.

1. Происхождение русского литературного языка

Литературный русский язык начал складываться много веков назад. До сих пор в науке идут споры о его основе, о роли церковно-славянского языка в его происхождении. Русский язык относится к индоевропейской семье. Его истоки восходят ко времени существования и распада общеевропейского (праславянского) языка. Из этого общеславянского единства (VI-VII вв.) выделяются несколько групп: восточная, западная и южная. Именно в восточнославянской группе позднее выделится русский язык (ХV в.).

В Киевском государстве использовался смешанный язык, который получил название церковно-славянского. Вся богослужебная литература, являясь списанной со старославянских византийских и болгарских источников, отражала нормы старославянского языка. Однако в эту литературу проникали слова и элементы древнерусского языка. Параллельно этому стилю языка существовала еще и светская и деловая литература. Если примерами церковно-славянского языка служат "Псалтырь", "Евангелие" и так далее, то примером светского и делового языка Древней Руси считаются "Слово о полку Игореве", "Повесть временных лет", "Русская правда".

В Древней Руси функционировали две разновидности литературного языка:

) книжно-славянский литературный язык, основанный на старославянском и используемый преимущественно в церковной литературе;

) народно-литературный язык, основанный на живом древнерусском языке и используемый в светской литературе.

Дальнейшее развитие литературного языка продолжалось в творчестве великих русских писателей, публицистов, в многообразной деятельности русского народа. Конец XIX в. до настоящего времени - второй период развития современного литературного русского языка. Данный период характеризуется вполне сложившимися языковыми нормами, однако эти нормы в течение времени совершенствуются.

2. Литературный язык: его признаки и функции

Любой общенародный язык существует в 4 основных формах, одна из которых является нормативной, остальные - ненормативными. Главной формой национального языка считается литературный язык. Литературный язык - это образцовая, нормированная и кодифицированная форма национального языка, обладающая богатым лексическим фондом, развитой системой стилей.

Признаки литературного языка:

Нормированность - это относительно устойчивый способ выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, основанный на языковой системе, закреплённый в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества. Литературный язык допускает явление вариантности нормы (правда в разные эпохи развития литературного языка амплитуда колебания вариантов бывает разной).

кодифицированность (закрепленность нормативных единиц в словарях, справочниках, грамматиках),

богатый словарный состав,

наличие функциональных стилей, каждый из которых обладает особыми чертами,

обязательность для изучения и употребления всеми носителями языка,

широкое использование для общения во всех сферах общественной жизни (образование и наука, политика, делопроизводство, СМИ, культура и т.д.),

наличие богатой художественной литературы на этом языке,

относительная устойчивость словарного состава,

употребление на все территории проживания нации.

Основной задачей литературного языка является объединение нации и сохранение ее культурного наследия.

Функции литературного языка

Современный русский литературный языкмногофункционален, т.е. он выполняет функции бытового языка грамотных людей, языка науки, публицистики, государственного управления, языка культуры, литературы, образования, средств массовой информации и т.д. Однако в определенных ситуациях функции литературного языка могут быть ограничены (например, он может функционировать в основном в письменной речи, а в устной используются территориальные диалекты). Литературный язык используется в различных сферах общественной и индивидуальной деятельности человека. Литературный язык отличается от языка художественной литературы, но при этом как бы образуется от него. Главный признак языка художественной литературы состоит в том, что он выполняет большую эстетическую функцию, которая способна воздействовать на читателя при помощи специально организованного по языку образного содержания. Сюда также включается и функция общения, которая реализуется в активно создаваемых на страницах произведений диалогах и полилогах. Высшая норма языка художественной литературы - это ее эстетическая мотивированность, т.е. при использовании языка в эстетической функции форма сообщения выступает не только как знак того или иного смысла, но и сама по себе оказывается значимой, представляет систему языковых средств для выражения образного содержания, а в конечном счете и идейно-художественного замысла, а именно становится эстетически мотивированной. Язык художественной литературы содержит не только литературно нормированную речь, но и индивидуальный стиль автора и речь персонажей, которые создаются автором. Стилизованные художественные тексты и речь персонажей предполагают отступление от нормы, создание индивидуального слога и выразительного текста.

Для художественной речи характерно использование всех языковых средств. К языковым средствам относятся не только слова, выражения литературного языка, но и элементы просторечия, жаргонов, территориальных диалектов. Язык художественной литературы тесно связан с системой образов художественных произведений, в нем широко используются эпитеты, метафоры, олицетворения, оживления неживых предметов и т.д. Многие средства литературного языка приобретают особую функцию: антонимы, синонимы используются для более красочного описания героев, их характеров, привычек, повадок и т.д.

К языку художественной литературы неприменимо обычное понятие языковой нормы. В языке художественной литературы правильным является все, что служит для точного выражения мысли автора. В этом состоит главное отличие языка художественной литературы от литературного языка.

3. Понятие нормы литературного языка

Литературная норма - это правила произношения, образования и употребления языковых единиц в речи. Иначе определяют норму как объективно сложившиеся правила реализации языковой системы. Нормы делят в зависимости от регулируемого яруса языка на следующие типы:

) орфоэпические (нормы произношения слов и их форм),

2) акцентологические (нормы ударения, частный случай орфоэпических),

3) лексические (нормы употребления слов, в зависимости от их значения),

) фразеологические (нормы употребления фразеологизмов),

) словообразовательные (правила создания новых слов по известным языку моделям),

) морфологические (правила образования и изменения частей речи),

) синтаксические (правила соединения форм слов в словосочетания и предложения). Последние две нормы нередко объединяют под общим названием - "грамматические нормы", так как морфология и синтаксис теснейшим образом взаимосвязаны между собой.

В зависимости от регулируемой формы речи, нормы делят на:

те, которые характерны только для устной речи (это орфоэпическая и акцентологическая;

характерные только для письменной речи (орфографическая, пунктуационная);

регулирующие и устную, и письменную речь (все остальные типы).

Литературная норма характеризуется обязательностью для всех носителей языка, употреблением во всех сферах общественной жизни, относительной устойчивостью, распространенностью на все ярусы языковой системы.

Главная функция нормы охранная, ее назначение - в сохранении богатства литературного языка. Источники изменения норм литературного языка различны: живая, разговорная речь, местные говоры, просторечие, профессиональные жаргоны, другие языки.

Изменению норм предшествует появление их вариантов, которые реально существуют в языке на определенном этапе его развития, активно используются его носителями. Варианты норм отражаются в словарях современного литературного языка.

Историческая смена норм литературного языка - закономерное, объективное явление. Оно не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. Развитие общества, изменение социального уклада жизни, возникновение новых традиций, функционирование литературы приводят к постоянному обновлению литературного языка и его норм.

литературный язык речь признак

Заключение

Норма литературного языка представляет собой достаточно сложное явление, которое изменяется с течением времени. Изменения нормы особенно заметны в устной речи, поскольку именно устная речь представляет собой наиболее подвижный пласт языка. Результатом смены норм является появление вариантов. Вариативность норм произношения и ударения стала предметом данной работы.

В "Орфоэпическом словаре русского языка" зафиксировано значительное число орфоэпических вариантов у слов. Одни варианты являются равноправными (например, ба? ржа и баржа?), в других словах один из вариантов является основным (например, индустрия и доп. устар. индустрия).

В работе также рассматриваются вопросы, связанные с типами норм, с характеристикой различных норм современного русского литературного языка. В науке выделяют типы норм в зависимости от уровня языка, а также нормы строго обязательные и не строго обязательные. Последнее деление и связано как раз с наличием вариантов.

Изложены в работе вопросы, связанные орфоэпическими (фонетическими и акцентологическими) нормами. Охарактеризованы основные правила произношения гласных и согласных звуков.

Список использованных источников

1. Борунова С.Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. Ок.63 500 слов / Под ред.Р.И. Аванесова. М., 1983.

Введенская Л.А. и др. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону, 1995.

Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М., 2003. - 448 с.

Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма. - Л., 1978.

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. - М., 1981.

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Русский национальный язык (родное слово) входит в жизнь человека с колыбели, будит его ум, формирует душу, окрыляет мысли, раскрывает духовные богатства народа. Как и другие языки мира, русский язык – продукт человеческой культуры и в то же время условие ее развития.

В лингвистическом аспекте язык – это «система словесных и других звуковых средств, которые служат для передачи мыслей и выражения чувств, для общения людей друг с другом» . Он нужен людям, чтобы общаться, обмениваться мыслями, хранить знания и передавать их последующим поколениям.

Язык – явление чисто человеческое. Он существует только в человеческом обществе и обслуживает истинно человеческие потребности – мышление и общение. Родной язык любого народа, и русского в том числе, – это подлинная душа нации, первостепенный и наиболее очевидный ее признак. В языке и через язык выявляются такие особенности, как национальная психология народа, его характер, особенности мышления и художественного творчества.

Язык – мощное орудие культуры, важнейший фактор духовного развития нации. Любовь к нему предполагает нетерпимое отношение к его обеднению и искажению, поэтому культура родного языка – это ценность каждого современного человека и общества в целом.

В русском национальном языке выделяется его обработанная и нормированная часть, которая называется литературным языком. О взаимоотношении литературного языка и местных говоров М. Горький сказал: «Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, „сырой язык“ и обработанный мастерами» .

Современный русский литературный язык – это литературная форма национального языка, сложившаяся исторически и устанавливающая строгие нормы в произношении звуков речи и в употреблении слов и грамматических форм.

Изъясняясь на литературном языке, человек вправе рассчитывать на то, что будет правильно понят собеседником или адресатом.

Термин «современный» имеет двоякое значение:

1) язык от Пушкина до наших дней;

2) язык последних десятилетий.

Носители языка, живущие в XXI веке, используют этот термин в первом (узком) значении.

Современный русский литературный язык – это язык народа с богатой историей, традициями, это неотъемлемая часть русской национальной культуры, высшая форма национального языка.

Мастерами, отшлифовавшими родной язык, были писатели, ученые, общественные деятели. Все они восхищались его мощью и богатством. Так, М.В. Ломоносов писал: «Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе… Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком – с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российском языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы он в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» .

В этих словах М.В. Ломоносова выражена не только горячая любовь к языку своего народа, но и верная оценка замечательных свойств и практических качеств русского языка.

«Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовётся слово британца, – писал Н.В. Гоголь, – лёгким щеголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное умно худощавое слово немец; но нет слова, которое бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из под самого сердца, так бы трепетало и живо трепетало, как метко сказанное русское слово» .

Безграничная любовь к родному языку, страстное желание сохранить и приумножить его богатства звучат в обращении И.С. Тургенева к будущим поколениям русских людей: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает Пушкин. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!»

Русский литературный язык служит единым средством общения между людьми. Он вбирает в себя все богатство речевых и изобразительных средств, созданных народом на протяжении веков. Однако в словарный состав литературного языка входит не все, чем располагает народная речь. Так, к нелитературным разновидностям русского языка относятся:

диалекты (от греч. dialektos – говор, наречие) – такие нелитературные варианты языка, которые употребляются на определенных территориях, непонятные людям, живущим в тех местах, где этот говор неизвестен: курень – дом, векша – белка, понёва – разновидность юбки и др. Диалектизмы (местные слова и выражения), если они встречаются в речи, которая должна быть литературной, могут отвлекать слушателей от содержания и мешать правильному пониманию;

жаргонная лексика – особые слова и выражения, свойственные различным профессиональным группам и социальным прослойкам, поставленным в обособленные условия жизни и общения;

арготические слова и выражения, присущие языку воров, картёжников, шулеров и аферистов;

бранные (нецензурные, табуированные) слова и выражения.

Вместе с тем литературный язык тесно связан с просторечием – житейской бытовой лексикой народа, обладающей огромной образной силой и точностью определений.

В манере речи, в языковых привычках человека всегда отражается эпоха, в которую он живёт, и особенности той социальной среды, к которой принадлежит. Например, персонажи «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя говорят совсем не так как крестьяне в «Записках охотника» И.С. Тургенева. Социальные разновидности – явление, исторически обусловленное и вполне закономерное, поскольку различные социальные круги по условиям своего быта всегда имеют специфические интересы. В человеческом обществе язык используется неодинаково. По разному говорят жители села и города, люди молодые и старые, образованные и полуграмотные. Существуют такие территориальные различия, как местные диалекты (говоры), поскольку язык изменяется гораздо медленнее, чем общество. Специфическая манера речи больше свойственна старшему поколению жителей современной деревни, а деревенская молодёжь под воздействием языка книг, печати, радио, телевидения, кино всё активнее приобщается к литературному языку. Кроме того, говоры имеют только устную форму существования.

Нельзя с пренебрежением относиться к диалектизмам, потому что из народной речи черпали выразительные средства лучшие русские писатели, которые ввели немало диалектных слов в литературное употребление.

Существуют также элементы различий языка в зависимости от пола говорящих. Подобными тендерными особенностями в языке занимается наука о речевом этикете. Например, мужчины и женщины по разному приветствуют друг друга: мужчины, в особенности молодые и хорошо знакомые друг с другом, могут употреблять наряду с фразами «здравствуй(те)», «добрый день», «привет» и др. форму «здорово», которая женщинам мало свойственна. В речи женщины почти не встречаются обращения «мамаша», «папаша», «друг», но чаще используются слова «детка» (к ребёнку), «милочка». Вообще языковые различия между мужчинами и женщинами выражаются, прежде всего, в формах приветствий, прощания, благодарности, извинения и т. п.

Таким образом, под современным русским литературным языком понимают идеальный психический феномен, делающий доступной вербальную информацию, исключающий диалектные, бранные, жаргонные и арготические элементы, служащий средством коммуникации в современном культурном пространстве, как на территории Российской Федерации, так и в других странах.

Еще по теме 1.1. Понятие современного русского литературного языка:

- 1. Язык как система. Понятие о современном русском литературном языке. Норма литературного языка. Изменение языковых норм. Нарушение языковых норм.