Классическая механика сыграла и играет до сих пор огромную роль в развитии естествознания.

Она объясняет множество физических явлений и процессов в земных и внеземных условиях, составляет основу для многих технических достижений в течение длительного времени. На ее фундаменте формировались многие методы научных исследований в различных отраслях естествознания.

В основе классической механики лежит концепция Ньютона. Её сущность наиболее кратко и отчётливо выразил А. Эйнштейн:

«Согласно ньютоновской системе физическая реальность характеризуется понятиями пространства, времени, материальной точки и силы (взаимодействия материальных точек). В ньютоновской концепции под физическими событиями следует понимать движение материальных точек в пространстве, управляемое неизменными законами».

В 1667 г. Ньютон сформулировал три закона динамики, составляющие основной раздел классической механики. Законы Ньютона играют исключительную роль в механике и являются (как большинство физических законов) обобщением результатов огромного человеческого опыта, о чем сам Ньютон образно сказал: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». 3аконы Ньютона рассматривают обычно как систему взаимосвязи законов.

Первый закон Ньютона : всякая материальная точки (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние.

Второй закон Ньютона утверждает, что скорость изменения импульса пропорциональна приложенной к телу силе и имеет тоже направление:

При

неизменной массе тела (m=const

):

,

где

,

где –

результирующая сила.

–

результирующая сила.

Импульс

– векторная физическая величина,

характеризующая меру поступательного

движения и равная произведению массы

тела на его линейную скорость:

– векторная физическая величина,

характеризующая меру поступательного

движения и равная произведению массы

тела на его линейную скорость: ,

,

.

.

Сила

– векторная физическая величина,

характеризующая меру взаимодействия

тел.

– векторная физическая величина,

характеризующая меру взаимодействия

тел. =

= =

=

Третий

закон Ньютона

:

силы, с которыми два тела действуют друг

на друга, равны по модулю и противоположны

по направлению: .

(Следует иметь в виду, что эти силы

приложены к разным телам).

.

(Следует иметь в виду, что эти силы

приложены к разным телам).

Силы. Закон всемирного тяготения

Все силы, встречающиеся в природе, сводятся к силам гравитационного притяжения, электромагнитным силам, слабым и сильным взаимодействиям.

В

классической механике различают

гравитационные силы: силы тяжести

и тяготения, упругие силы, силы трения,

вес

и тяготения, упругие силы, силы трения,

вес тела, которые являются по своей природе

электромагнитными.

тела, которые являются по своей природе

электромагнитными.

В

соответствии с установленным Ньютоном

законом

всемирного тяготения

сила

тяготения гравитационного взаимодействия

двух материальных точек.

,

гдеr

- расстояние между материальными точками,

m

1

и m

2

- их массы, G

– коэффициент пропорциональности,

называемый гравитационной постоянной,

G

– 6,67-10 -11

,

гдеr

- расстояние между материальными точками,

m

1

и m

2

- их массы, G

– коэффициент пропорциональности,

называемый гравитационной постоянной,

G

– 6,67-10 -11

.

.

Закон сохранения импульса

Совокупность взаимодействующих тел называют механической системой. Силы, действующие между телами системы, называют внутренними, а со стороны тел, не принадлежащих этой системе, - внешними. Если действием внешних сил можно пренебречь, то систему называют замкнутой или изолированной.

Полный импульс всех тел замкнутой системы не изменяется со временем (это и есть закон сохранения импульса ):

В основе закона сохранения импульса лежит одно из свойств симметрии пространства, а именно однородность пространства – инвариантность физических законов относительно параллельных пространственных сдвигов замкнутых систем, то есть одинаковость свойств пространства во всех точках.

Лучше других поняв природу движения, Ньютон прикинул, что именно Солнце может явиться источником, штаб-квартирой сил, управляющих движением планет. Он убедился (вскоре, быть может, убедимся в этом и мы), что «заметание» равных площадей в равные интервалы времени есть верный знак того, что все отклонения от прямой в точности радиальны, или что закон площадей есть прямое следствие того, что все силы направлены точно к Солнцу.

Кроме того, из анализа третьего закона Кеплера можно вывести, что чем дальше от Солнца планета, тем слабее сила. Из сравнения двух планет на разных расстояниях следует, что силы обратно пропорциональны квадратам относительных расстоянии. Сочетая оба закона, Ньютон пришел к заключению, что должна существовать сила, обратная квадрату расстояния и направленная по прямой между Солнцем и планетой.

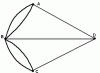

Фигура 7.3. Прибор для демонстрации независимости вертикальных и горизонтальных движений

Будучи человеком, склонным к обобщениям, Ньютон, конечно, предположил, что эта связь применима не только к Солнцу удерживающему планеты, но что она носит более общий характер. Уже было известно, к примеру, что вокруг Юпитера обращаются луны, подобно тому как Луна ходит вокруг Земли, и Ньютону казалось естественным, что и планеты силой держат свои луны возле себя. Тогда он уже знал о силе, удерживающей нас на Земле, и предположил, что эта сила всеобщая и что все притягивается ко всему.

Тогда он спросил себя: притягивает ли Земля людей так же, как Луну («так же» значит обратно пропорционально квадрату расстояния). Если тело у поверхности Земли падает в первую секунду (из состояния покоя) на , то на сколько падает Луна? Можно возразить, что Луна вообще не падает. Но если бы на Луну не действовала сила, она бы унеслась по прямой линии, а на самом деле она обращается по круговой орбите; следовательно, она падает с того места, где она должна была бы быть, если бы сила на нее не действовала. Зная радиус орбиты Луны (около ) и время ее оборота вокруг Земли (около 29 дней), можно подсчитать, сколько она проходит за и затем на сколько за это время она падает. Оказывается, что это расстояние примерно равно . Это хорошо укладывается в закон обратных квадратов, потому что радиус Земли , и если на этом расстоянии тела, падая, проходят в первую секунду , то на расстоянии в 384 тыс. км, т. е. в 60 раз дальше от центра Земли, они должны падать на 1/3600 от , или как раз на . Желая подтвердить свою теорию тяготения подобными расчетами, Ньютон их аккуратно проделал и получил сильнейшее несовпадение цифр. Он счел, что теория противоречит фактам, и не опубликовал ее. Шестью годами позже новые измерения радиуса Земли показали, что принятое в ту пору астрономами расстояние до Луны было неверным. Услышав об этом, Ньютон провел новый расчет с исправленными цифрами и получил уже превосходное совпадение.

Мысль, что Луна «падает», несколько смущает; почему же она тогда не приближается? Эта мысль настолько интересна, что заслуживает дальнейшего пояснения: Луна «падает» в том смысле, что отклоняется от прямой линии, по которой она бы двигалась, не будь больше никаких сил.

Рассмотрим другой, уже чисто земной пример. Тело, выпущенное из рук у земной поверхности, упадет в первую секунду на . Тело, брошенное горизонтально, также падает на .

На фиг. 7.3 показан прибор, демонстрирующий это явление. Из горизонтального желоба выскакивает и летит вперед шарик. С той же высоты вертикально падает вниз другой шарик (имеется электрическая схема, выпускающая второй шар как раз в тот момент, когда первый соскальзывает с желоба). Они сталкиваются в воздухе, т. е. это значит, что они за одинаковое время снижаются одинаково. Пуля, выпущенная горизонтально, может пройти за даже полкилометра, а вниз за это время она упадет на . Что случится, если пуля будет вылетать из ствола все быстрее? Не забудьте, что поверхность Земли кривая. Пуля может вылететь с такой скоростью, что, упав на , она все равно останется по отношению к Земле на первоначальной высоте. Может ли такое быть? Да; хотя она падает, но и Земля искривляется, вот и получается падение «вокруг» Земли. Надо только узнать, на каком расстоянии поверхность Земли окажется на ниже горизонта. На фиг. 7.4 изображена Земля с ее радиусом () и касательный прямой путь пули (в отсутствие сил). Остается вспомнить одну из занятных геометрических теорем о том, что длина полухорды, перпендикулярной диаметру, равна среднему геометрическому между длинами отрезков диаметра. Значит, расстояние, пройденное пулей, есть среднее пропорциональное между падения и диаметра Земли, т. е.

Фигура. 7.4. Ускорение к центру на круговом пути

Из планиметрии ![]() , где - радиус Земли (); - расстояние, «пройденное

горизонтально» за ; - длина пути «падения» за 1сек ().

, где - радиус Земли (); - расстояние, «пройденное

горизонтально» за ; - длина пути «падения» за 1сек ().

Итак, если пуля движется с быстротой , она будет по-прежнему падать каждую секунду на , но никогда не приблизится к поверхности, уходящей от нее вследствие своей кривизны. Так было и с космонавтом Гагариным, который держался па одной высоте, делая примерно в секунду, т. е. за оборот (на самом деле чуть побольше, так как и летел он повыше).

Любое открытие нового закона полезно лишь тогда, когда из него можно извлечь больше того, что в него было вложено. Ньютон применил второй и третий законы Кеплера для того, чтобы вывести закон тяготения. Что же он предсказал? Первым предсказанием был его анализ движения Луны: движение это увязывалось с падением тел на Земле. Вторым был ответ на вопрос, являются ли орбиты эллипсами. Можно точно рассчитать движение, можно доказать и то, что это эллипс; стало быть, никаких добавочных фактов для доказательства первого закона Кеплера не нужно. Так Ньютон сделал свое первое мощное предсказание.

Закон тяготения объяснил многие явления, прежде непонятные. Например, притяжение Луны вызывает на Земле приливы - явление дотоле таинственное. Люди и раньше догадывались, что Луна притягивает воду под собой и получается прилив, но они не были так умны, как Ньютон, и думали, что должен быть только один прилив в сутки. Считалось, что Луна притягивает воду, вызывая прилив, но так как Земля вращается, то в каждом месте вода должна раз в сутки подняться и опуститься. А на самом деле прилив бывает каждые 12 часов. Была и другая школа передовой мысли; по ее мнению, прилив должен быть и на противоположной стороне Земли, потому что Луна всегда отрывает сушу от воды! Обе эти теории неверны. Настоящее объяснение примерно таково: притяжение Луной суши и воды «уравновешено» в центре. Но притяжение Луной тех масс воды, которые находятся на «лунной» стороне Земли, сильнее, чем среднее притяжение всей Земли, а притяжение масс воды на обратной стороне Земли слабее среднего. Кроме того, вода в отличие от суши может течь. Истинная причина приливов и определяется этими двумя факторами.

Что мы понимаем под словом «уравновешено»? Что именно уравновешивается? А вот что. Если Луна притягивает к себе всю Землю, то почему Земля не падает «вверх» на Луну? Но той же причине, почему и Луна не падает на Землю: Земля вращается вокруг точки, которая находится внутри Земли (но не в ее центре). Не Луна вращается вокруг Земли, а обе они вращаются вокруг общего центра и обе надают на него, как показано на фиг. 7.5. Это движение вокруг общего центра и уравновешивает падение каждого из двух небесных тел. Так что и Земля тоже движется не по прямой линии, а по круговой орбите. Массы воды на дальней стороне отбрасываются из-за «центробежной силы» сильнее, чем центр Земли, который как раз уравновешен притяжением Луны. Притяжение Луны на дальней стороне слабее и «центробежная сила» больше. В итоге равновесие воды нарушается: она удаляется от центра Земли. На ближней стороне Луна притягивает сильнее, но из-за меньшей величины радиус-вектора оказывается меньше и «центробежная сила», равновесие нарушается в обратную сторону, но по-прежнему от центра Земли. В итоге появляются два приливных «горба».

Фигура 7.5. Система Земля - Луна с приливами.

Исаак Ньютон родился в семье фермера в деревне Вилсторп графства Линкольншир на востоке Англии, у берегов Северного моря. Успешно окончив школу в городе Грэнтеме, юноша поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Среди знаменитых выпускников колледжа – философ Фрэнсис Бэкон, лорд Байрон, писатель Владимир Набоков, короли Англии Эдуард VII и Георг VI, принц Уэльский Чарльз. Интересно, что Ньютон стал бакалавром в 1664 году, уже сделав свое первое открытие. С началом эпидемии чумы молодой ученый уехал домой, но в 1667 году вернулся в Кембридж, а в 1668 году стал магистром Тринити-колледжа. На следующий год 26-летний Ньютон стал профессором математики и оптики, сменив на этом посту своего учителя Барроу, который был назначен королевским капелланом. В 1696 году король Вильгельм III Оранский назначил Ньютона смотрителем Монетного двора, а через три года – управляющим. На этом посту ученый активно боролся с фальшивомонетчиками и провел несколько реформ, которые через десятилетия привели к росту благосостояния страны. В 1714 году Ньютон написал статью «Наблюдения относительно ценности золота и серебра», тем самым обобщив свой опыт финансового регулирования на государственном посту.

Факт

Исаак Ньютон никогда не был женат.

14 главных открытий Исаака Ньютона

1. Бином Ньютона.

Первое математическое открытие Ньютон сделал в 21 год. Будучи студентом, он вывел формулу бинома. Бином Ньютона – формула разложения в многочлен произвольной натуральной степени двучлена (а +b) в степени n. Каждый сегодня знает формулу квадрата суммы а+в, но чтобы не совершить ошибку с определением коэффициентов при увеличении показателя степени, применяется формула бинома Ньютона. Через это открытие ученый пришел к своему другому важному открытию – разложению функции в бесконечный ряд, названному позднее формулой Ньютона-Лейбница.

2. Алгебраическая кривая 3-го порядка.

Ньютон доказал, что для любой кубики (алгебраической кривой) можно подобрать систему координат, в которой она будет иметь один из указанных им видов, а также поделил кривые на классы, роды и типы.

3. Дифференциальное и интегральное исчисление.

Основным аналитическим достижением Ньютона было разложение всевозможных функций в степенные ряды. Кроме того, он создал таблицу первообразных (интегралов), она вошла почти в неизмененном виде во все современные учебники математического анализа. Изобретение позволяло ученому, по его словам, сравнивать площади любых фигур «за половину четверти часа».

4. Метод Ньютона.

Алгоритм Ньютона (также известный как метод касательных) – это итерационный численный метод нахождения корня (нуля) заданной функции.

5. Теория цвета. В 22 года, по выражению самого ученого, он «получил теорию цветов». Именно Ньютон впервые непрерывный спектр разбил на семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Природа цвета и опыты с разложением белого цвета на 7 составляющих цветов, описанные в «Оптике» Ньютона, легли в основу развития современной оптики.

6. Закон всемирного тяготения. В 1686 году Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Идея силы тяготения высказывалась и раньше (например, Эпикуром и Декартом), но до Ньютона никто не сумел математически связать закон тяготения (силу, пропорциональную квадрату расстояния) и законы движения планет (то есть законы Кеплера). Ньютон первым догадался, что гравитация действует между двумя любыми телами во Вселенной, что движением падающего яблока и вращением Луны вокруг Земли управляет одна и та же сила. Тем самым открытие Ньютона легло в основу еще одной науки – небесной механики.

7. Первый закон Ньютона: Закон инерции. Первый из трех законов, лежащих в основе классической механики. Инерция – свойство тела сохранять свою скорость движения неизменной по величине и направлению, когда на него не действуют никакие силы.

8. Второй закон Ньютона: Дифференциальный закон движения. Закон описывает взаимосвязь между приложенной к телу (материальной точке) силы и следующей за этим ускорением.

9. Третий закон Ньютона. Закон описывает, как взаимодействуют две материальные точки, и утверждает, что сила действия противоположна по направлению силе взаимодействия. Кроме того, сила всегда есть результат взаимодействия тел. И как бы тела ни взаимодействовали друг с другом посредством сил, они не могут изменить свой суммарный импульс: отсюда следует Закон сохранения импульса. Динамика, основанная на законах Ньютона, называется классической динамикой и описывает движения объектов со скоростями от долей миллиметров в секунду до километров в секунду.

10. Телескоп-рефлектор.

Оптический телескоп, где в качестве светособирательного элемента используется зеркало, несмотря на небольшие размеры, давал 40-кратное увеличение высокого качества. Благодаря своему изобретению 1668 года Ньютон обрел славу и стал членом Королевского общества. Позднее усовершенствованные рефлекторы стали основными инструментами астрономов, с их помощью, в частности, была открыта планета Уран.

11. Масса.

Масса как научный термин была введена Ньютоном как мера количества вещества: до этого естествоиспытатели оперировали с понятием веса.

12. Маятник Ньютона.

Механическая система из нескольких шариков, подвешенных на нитях в одной плоскости, колеблющихся в этой плоскости и ударяющихся друг с другом, придумана для демонстрации преобразования энергии различных видов друг в друга: кинетической в потенциальную или наоборот. Изобретение вошло в историю как «Колыбель Ньютона».

13. Интерполяционные формулы.

Формулы вычислительной математики используются для нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному (прерывистому) набору известных значений.

14. «Универсальная арифметика».

В 1707 году Ньютон опубликовал монографию, посвященную алгебре, и таким образом внес большой вклад в развитие этого раздела математики. Среди открытий труда Ньютона: одна из первых формулировок основной теоремы алгебры и обобщение теоремы Декарта.

Одно из самых известных философских изречений Ньютона:

В философии не может быть государя, кроме истины… Мы должны поставить памятники из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон – друг, Аристотель – друг, но главный друг – истина».

В кинематике мы рассматривали различные примеры механического движения тел, не выясняя законов взаимодействия тел. На практике для нахождения координат и скорости тела в любой момент времени обычно необходимо сначала определить неизвестное ускорение тела. Ускорения тел возникают при их взаимодействиях между собой.

Раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел, называется динамикой.

Поставим на горизонтальную поверхность стола тележку. Тележка находится в состоянии покоя. Что нужно сделать, чтобы тележка двигалась? Из повседневного опыта каждому хорошо известно, что для движения тележки, любого предмета по горизонтальной поверхности нужно или тяиуть тележку спереди, или толкать ее сзади. Для этой цели запрягли в телегу лошадь, затем изобрели тепловые двигатели, электрические машины и «запрягли» их в современные транспортные средства: автомобили, тепловозы, троллейбусы, трамваи.

Многим поколениям людей на основании их жизненного опыта казалось очевидным, что в природе действует закон, согласно которому тела движутся лишь тогда, когда на них действуют другие тела: без внешнего воздействия всякое движение само собой прекращается. Однако такие представления о механическом движении тел оказались совершенно ошибочными.

Выполним два опыта. В первом опыте положим тележку на стол вверх колесами и толчком приведем ее в движение. Опыт показывает, что через короткий промежуток времени движение тележки прекращается, тележка останавливается, пройдя очень короткий путь (рис. 18). Во втором опыте поставим тележку на колеса и таким же толчком приведем ее в движение. В этом опыте при такой же начальной скорости, как и в первом опыте, тележка движется гораздо дольше и проходит до остановки значительно больший путь (рис. 19). А можно ли добиться, чтобы тележка двигалась еще дольше и прошла еще больший путь? Опыты и практика показывают, что это возможно. Причиной уменьшения скорости тележки является взаимодействие ее с окружающими телами: поверхностью, по которой происходит движение, с атмосферным воздухом. Для уменьшения такого взаимодействия в колесах применяют подшипники, придают автомобилям обтекаемую форму. В результате современный

автомобиль может после разгона многие десятки метров двигаться по горизонтальному участку шоссе с выключенным двигателем.

Если выключить двигатель моторной лодки, то движение лодки не прекратится. Лодка продолжает двигаться по воде прямолинейно.

Однако движение лодки постепенно замедляется. Причиной изменения скорости лодки является действие на нее воды.

Любое тело остается неподвижным, пока на него не действуют другие тела. Тело, двигавшееся с некоторой скоростью и, продолжает двигаться равномерно и прямолинейно до тех пор, пока на него не подействуют другие тела.

К таким выводам о законах движения тел впервые пришел знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей (1564- 1642) и опубликовал их в 1632 г.

Явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий называется инерцией.

Явление инерции хорошо знакомо каждому из собственного жизненного опыта. Например, при резком торможении автомобиля пассажир по инерции продолжает двигаться вперед с прежней скоростью.

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

Всякий покой и движение тел относительны. Одно и то же тело может находиться в состоянии покоя в одной системе отсчета и двигаться с ускорением в другой системе отсчета. В каких же системах отсчета наблюдается явление инерции и существуют ли такие системы отсчета? Ответ на этот вопрос дает один из основных законов механики, который называется первым законом Ньютона (или законом инерции). Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них не действуют другие тела.

Системы отсчета, относительно которых тело при отсутствии внешних воздействий движется прямолинейно и равномерно, называют инерциальными системами отсчета.

Системы отсчета, связанные с Землей, обычно считают инерциальными системами отсчета. Однако при повышении точности измерений на Земле обнаруживаются отклонения от закона инерции. Явления, противоречащие первому закону Ньютона, наблюдаются из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси. К числу таких явлений относится, например, отклонение свободно падающих тел от вертикального направления к востоку.

Исаак Ньютон родился 25 декабря 1642 (или 4 января 1643 г. по грегорианскому календарю) в деревне Вулсторп, графство Линкольншир.

Юный Исаак, по свидетельству современников, отличался мрачным, замкнутым характером. Мальчишеским шалостям и проказам он предпочитал чтение книг и изготовление примитивных технических игрушек.

Когда Исааку исполнилось 12 лет, он поступил на обучение в Грэнтемскую школу. Незаурядные способности будущего ученого обнаружились именно там.

В 1659 г., по настоянию матери, Ньютон был вынужден вернуться домой, чтобы вести фермерское хозяйство. Но благодаря усилиям учителей, сумевших разглядеть будущий гений, он вернулся в школу. В 1661 г. Ньютон продолжил образование в Кембриджском университете.

Обучение в колледже

В апреле 1664 г. Ньютон успешно сдал экзамены и приобрел более высокую студенческую ступень. Во время обучения он активно интересовался работами Г. Галилея , Н. Коперника , а также атомистической теорией Гассенди.

Весной 1663 г. на новой, математической кафедре начались лекции И. Барроу. Известный математик и крупный ученый позже стал близким другом Ньютона. Именно благодаря ему у Исаака возрос интерес к математике.

Во время обучения в колледже Ньютон пришел к своему основному математическому методу – разложению функции в бесконечный ряд. В конце этого же года И. Ньютон получил бакалаврскую степень.

Известные открытия

Изучая краткую биографию Исаака Ньютона,следует знать, что именно ему принадлежит изложение закона всемирного тяготения. Еще одним важнейшим открытием ученого является теория движения небесных тел. Открытые Ньютоном 3 закона механики легли в основу классической механики.

Ньютон сделал немало открытий в области оптики и теории цвета. Им были разработаны многие физические и математические теории. Научные труды выдающегося ученого во многом определяли время и часто были непонятны современникам.

Его гипотезы относительно сплюснутости полюсов Земли, явления поляризации света и отклонения света в поле тяготения и сегодня вызывают удивление ученых.

В 1668 г. Ньютон получил степень магистра. Еще через год он стал доктором математических наук. После создания им рефлектора, предтечи телескопа, в астрономии были сделаны важнейшие открытия.

Общественная деятельность

В 1689 г., в результате переворота, был свергнут король Яков II, с которым у Ньютона был конфликт. После этого ученого избрали в парламент от Кембриджского университета, в котором он заседал около 12 мес.

В 1679 г. произошло знакомство Ньютона с Ч. Монтегю, будущим графом Галифаксом. По протекции Монтегю Ньютон был назначен хранителем Монетного двора.

Последние годы жизни

В 1725 г. здоровье великого ученого стало стремительно ухудшаться. Он ушел из жизни 20 (31) марта 1727 г., в Кенсингтоне. Смерть наступила во сне. Похоронен Исаак Ньютон был в Вестминстерском аббатстве.

Другие варианты биографии

- В самом начале своего школьного обучения, Ньютон считался весьма посредственным, едва ли не худшим учеником. В лучшие его заставила выбиться моральная травма, когда он был избит своим рослым и намного более сильным одноклассником.

- В последние годы жизни великий ученый писал некую книгу, которая, по его мнению, должна была стать неким откровением. К сожалению, рукописи горят. По вине любимой собаки ученого, опрокинувшей лампу, книга исчезла в огне.