Геродот

Геродота называют отцом истории. Не менее справедливо было бы назвать его и отцом географии. В знаменитой «Истории» он представил своим читателям весь Старый Свет - известный, неизвестный, а иногда и вымышленный, - все три старые страны света, которые ему были известны. Это- Европа, Азия и Ливия, означающая Африку. Америка будет открыта в XV веке...

Геродот - один из первых ученых-путешественников. Для написания своей знаменитой «Истории» он объехал все известные страны своего времени: Грецию, Южную Италию, Малую Азию, Египет, Вавилонию, Персию, посетил большинство островов Средиземного моря, побывал в Черном море, в Крыму и в стране скифов.

Аристотель

Одна из основополагающих идей античной географии – мысль о единстве беспредельного Мирового океана. Она была впервые высказана Аристотелем

Марко Поло

Венецианский путешественник. Родился на острове Корчула (Далматинские острова, ныне в Хорватии). В 1271-1275 годах совершил путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. В 1292-1295 годах морем вернулся в Италию. Написанная с его слов «Книга» (1298) - один из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии.

Книга венецианского путешественника в Китай Марко Поло в основном составлена по личным наблюдениям, а также по рассказам его отца Никколо, дяди Маффео и встречных людей. Марко сообщает о народах и племенах Китая и соседних с ним стран, об удивительных взглядах тибетцев на мораль.

Сочинение Поло принадлежит к числу тех редких средневековых произведений, которые читаются до сих пор. В книге много народных поверий, легенд и сказок.

Биографы представляют Марко как энергичного, выдержанного и терпеливого человека. Он имел дар наблюдателя, был хорошим рассказчиком, правдиво передавал чужие сведения. Поло обладал типичной чертой венецианцев той эпохи - жаждой наживы, а в последние годы жизни стал придирчивым и проявлял скаредность по отношению к жене, трем дочерям и ближайшим родственникам, что приводило к частым ссорам и даже судебным разбирательствам.

В XIV-XV веках «Книга» Марко Поло была руководством для картографов. Большую роль она сыграла в истории великих географических открытий. Организаторы и руководители португальских и первых испанских экспедиций XV- XVI веков не только пользовались картами, составленными под влиянием Поло, но и само его сочинение было настольной книгой для выдающихся мореплавателей, в том числе для Колумба.

Афанасий Никитин

НИКИТИН Афанасий (?-1475), русский путешественник, тверской купец. Совершил путешествие в Персию, Индию (1468-74). На обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Маскат, Турцию. Путевые записки Никитина «Хождение за три моря» - ценный литературно-исторический памятник. Отмечен многосторонностью наблюдений, а также необычной для средних веков веротерпимостью в сочетании с преданностью христианской вере и родной земле.

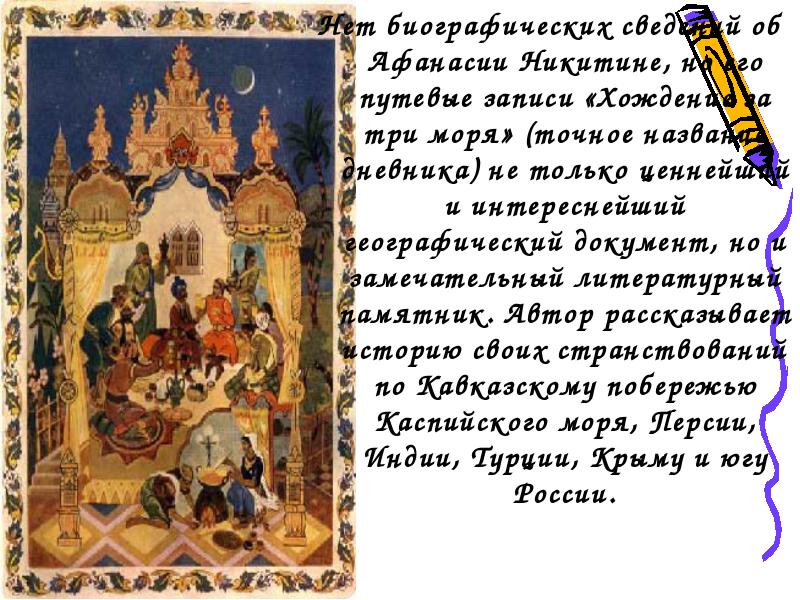

Нет биографических сведений об Афанасии Никитине, но его путевые записи «Хождение за три моря» (точное название дневника) не только ценнейший и интереснейший географический документ, но и замечательный литературный памятник. Автор рассказывает историю своих странствований по Кавказскому побережью Каспийского моря, Персии, Индии, Турции, Крыму и югу России.

Христофор Колумб

КОЛУМБ Христофор (осень 1451, Генуя - 20 мая 1506, Вальядолид), мореплаватель, испанский адмирал (1492), вице-король «Индий» (1492), первооткрыватель Саргассова и Карибского морей, Багамских и Антильских островов, части северного побережья Южной Америки и карибской береговой черты Центральной Америки.

Колумб родился в семье ткача, который одновременно торговал сыром и вином. Положение семьи было удручающим.

Хотя Христофор провел детство за отцовским ткацким станком, интересы мальчика были направлены в другую сторону. Наибольшее впечатление на ребенка производила гавань, где толклись и перекликались люди с разным цветом кожи, в бурнусах, кафтанах, европейском платье.

Христофор недолго оставался сторонним наблюдателем.

Уже в 14 лет он плавал юнгой в Портофино, а позже и на Корсику. В то время самой распространенной формой торговли был натуральный обмен. Доменико Коломбо тоже участвовал в нем, а сын помогал: сопровождал маленькое с латинской оснасткой судно, груженное тканями, в лежащие рядом торговые центры, а оттуда доставлял сыр и вино.

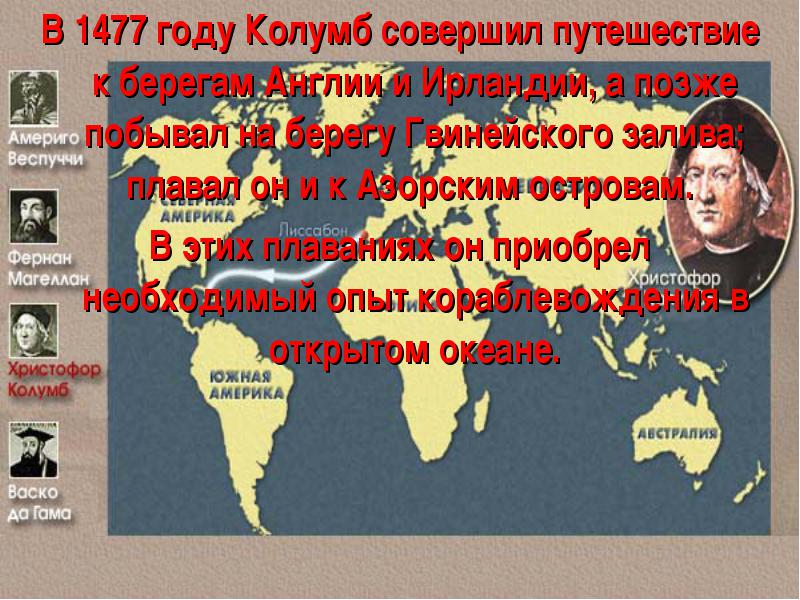

В 1477 году Колумб совершил путешествие к берегам Англии и Ирландии, а позже побывал на берегу Гвинейского залива; плавал он и к Азорским островам.

В этих плаваниях он приобрел необходимый опыт кораблевождения в открытом океане.

В гаванях Лиссабона и Азорских островов он много беседовал со старыми моряками, расспрашивая их о ветрах, течениях, неведомых островах в океане.

Именно в Португалии у Колумба созрел его великий замысел – достичь Индии западным путем.

Для плавания было снаряжено три корабля:

каравеллы «Пинта» и «Нинья» и флагманский корабль «Санта-Мария»

Колумб перед отплытием

Колумбово решение пересечь Атлантику на широте Канарских островов оказалось замечательно точным: попутный ветер и течение быстро несли суда в нужном направлении. Более удобного пути на запад в этой части Атлантики не существует.

Открытия Колумба сопровождались колонизацией земель, основанием испанских поселений, жестоким порабощением и массовым истреблением отрядами конкистадоров коренного населения, названного «индейцами».

Вопреки собственному убеждению, которое он сохранял до самой смерти, Колумбу не дано было выполнить ту задачу, которой он посвятил всю свою жизнь: западного пути в страны Востока он так и не открыл.

Маршруты плаваний Колумба

Но именно экспедиции Колумба положили начало Великим географическим открытиям эпохи Возрождения, в частности окончательному доказательству шарообразности Земли.

Открытия Колумба имели всемирно-историческое значение. То, что он нашел новую часть света, было окончательно доказано плаванием Магеллана.

Фернан Магеллан.

МАГЕЛЛАН Фернан -португальский мореплаватель, экспедиция которого совершила первое кругосветное плавание; первооткрыватель части атлантического побережья Южной Америки, прохода из Атлантики в Тихий океан, впервые им пересеченный. Магеллан доказал наличие единого Мирового океана и представил практическое свидетельство шарообразности Земли.

20 сентября 1519 года пять небольших кораблей - «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория»экипажем в 265 человек вышли в море.

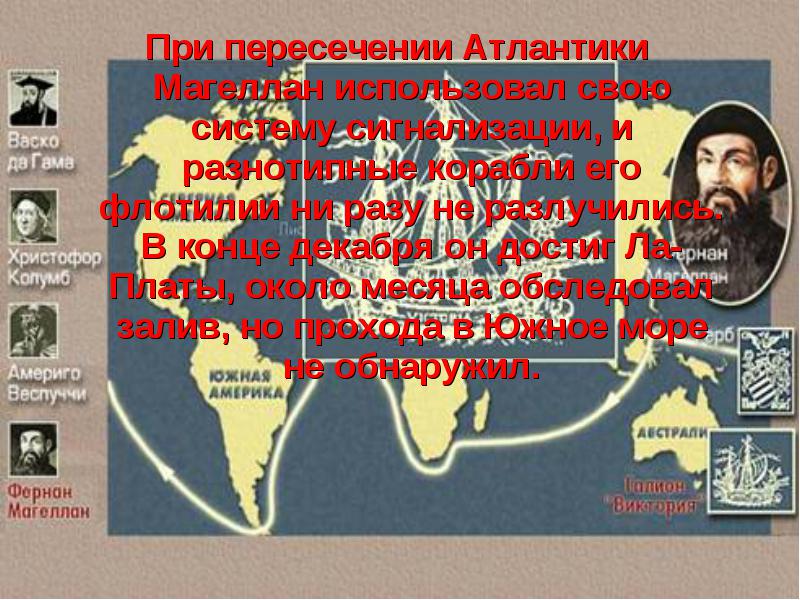

При пересечении Атлантики Магеллан использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не разлучились. В конце декабря он достиг Ла-Платы, около месяца обследовал залив, но прохода в Южное море не обнаружил.

2 февраля 1520 Магеллан пошел на юг вдоль атлантического побережья Южной Америки, двигаясь лишь днем, чтобы не пропустить вход в пролив. На зимовку он стал 31 марта в удобной бухте у 49° ю. ш.

В ту же ночь начался бунт на 3-х кораблях, вскоре жестоко подавленный Магелланом. Посланный весной на разведку корабль «Сантьяго» разбился о скалы, но команду удалось спасти.

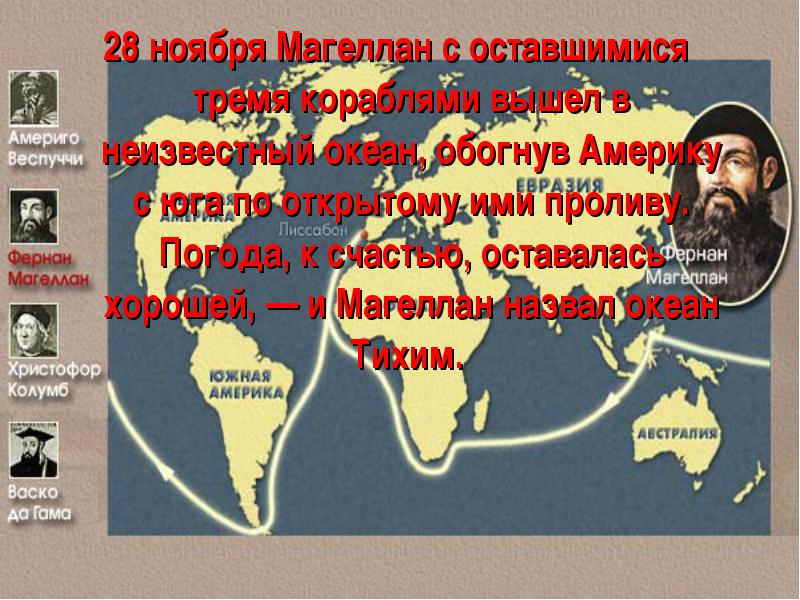

28 ноября Магеллан с оставшимися тремя кораблями вышел в неизвестный океан, обогнув Америку с юга по открытому ими проливу. Погода, к счастью, оставалась хорошей, - и Магеллан назвал океан Тихим.

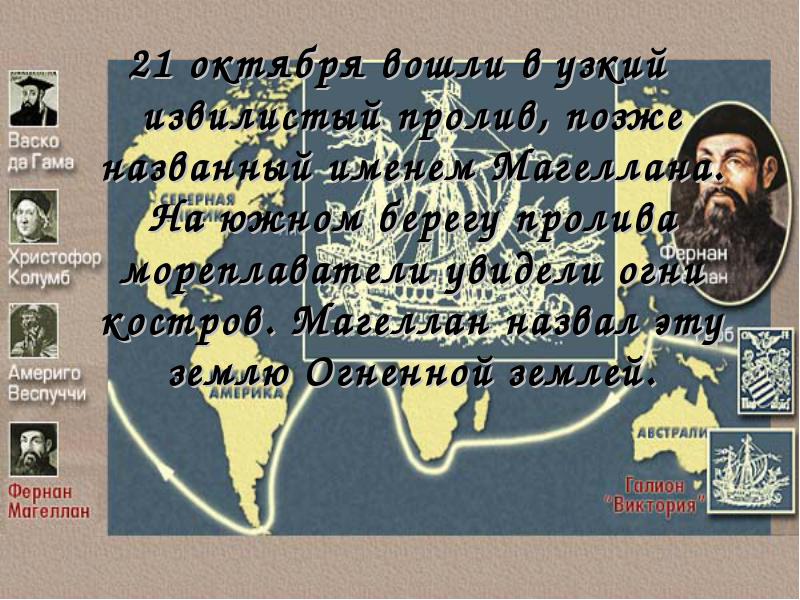

21 октября вошли в узкий извилистый пролив, позже названный именем Магеллана. На южном берегу пролива мореплаватели увидели огни костров. Магеллан назвал эту землю Огненной землей.

Почти 4 месяца продолжалось очень трудное плавание, когда люди питались сухарной пылью, смешанной с червями, пили гнилую воду, ели воловьи кожи, древесные опилки и корабельных крыс.

Португальская каравелла 15 век

Начались голод и цинга, многие умирали.

Магеллан, хоть и был невысокого роста, но отличался большой физической силой и уверенностью в себе.

Первое кругосветное плавание доказало шарообразность Земли. Впервые европейцы пересекли самый большой из океанов – Тихий, открыв проход из Атлантики. Экспедиция выяснила, что значительно большую часть поверхности Земли занимает не суша, а океаны.

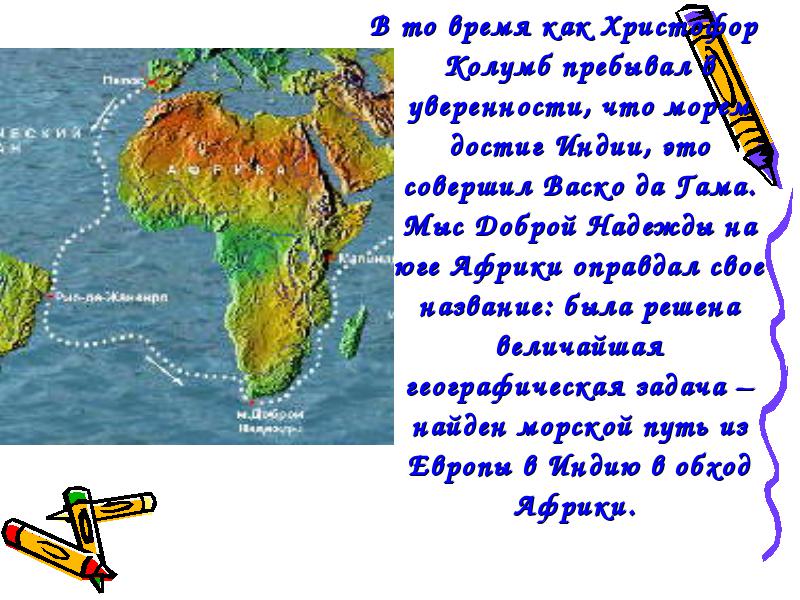

Васко да Гама

ВАСКО да ГАМА (1469, Синиш, Португалия -24 декабря 1524, Кочин, Индия), португальский мореплаватель, первооткрыватель морского пути вокруг Африки в Индию

Для первого в мировой истории плавания из Европы в Индию были построены три корабля: флагманский «Сан-Габриэл», «Сан-Рафаэл», и «Берриу».

Корабли были оснащены самыми совершенными навигационными приборами.

В распоряжении мореплавателей были точные карты и вся новейшая информация о Западной Африке, Индии и Индийском океане.

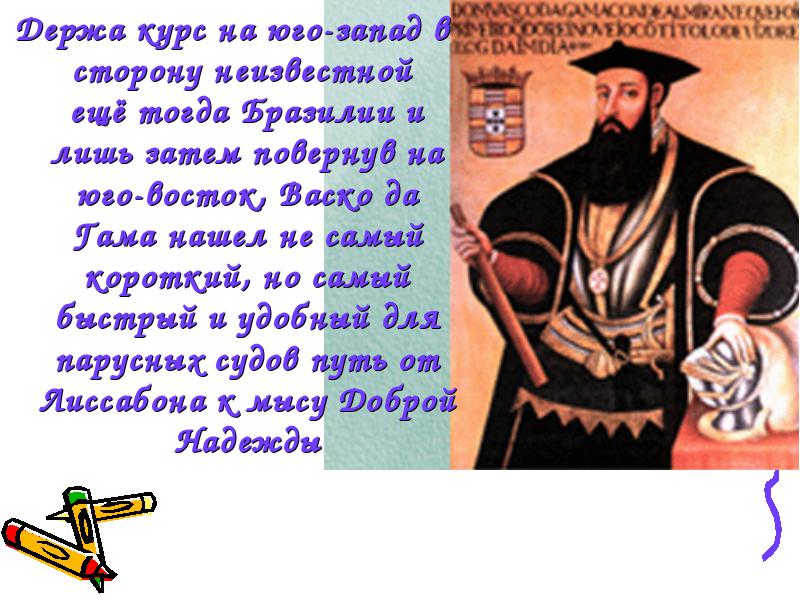

Держа курс на юго-запад в сторону неизвестной ещё тогда Бразилии и лишь затем повернув на юго-восток, Васко да Гама нашел не самый короткий, но самый быстрый и удобный для парусных судов путь от Лиссабона к мысу Доброй Надежды

Васко да Гама не хватило осторожности и дипломатичности, чтобы не допустить столкновений матросов с местными жителями.

Он проявил вспыльчивость и бессмысленную жестокость, не сумел удержать под контролем действия экипажа.

Васко да Гама у правителя Калькутты

В то время как Христофор Колумб пребывал в уверенности, что морем достиг Индии, это совершил Васко да Гама. Мыс Доброй Надежды на юге Африки оправдал свое название: была решена величайшая географическая задача – найден морской путь из Европы в Индию в обход Африки.

Результаты открытия морского пути в Индию вокруг Африки были огромны. С этого момента и до начала эксплуатации в 1869 г. Суэцкого канала основная торговля Европы со странами Южной и Восточной Азии шла не через Средиземное море, как прежде, а вокруг Африки. Португалия, получавшая теперь огромные прибыли, стала до конца XVI в. сильнейшей морской державой Европы.

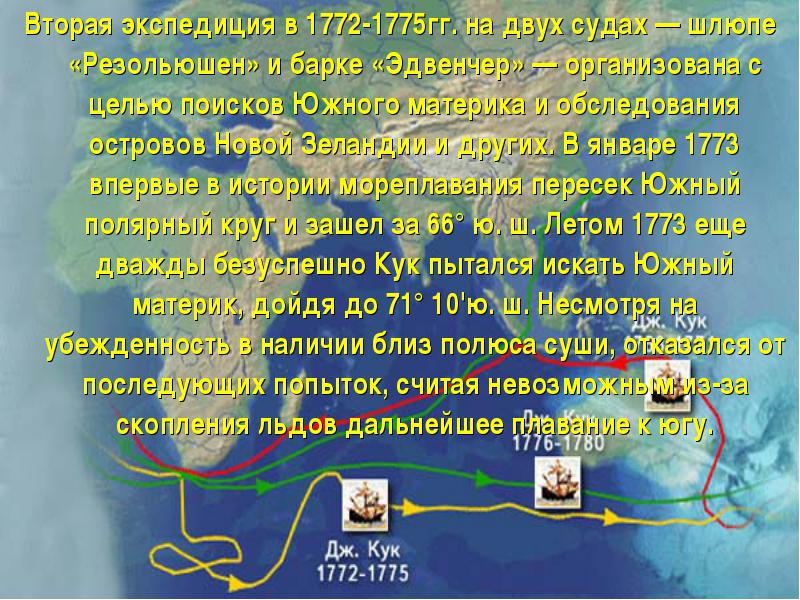

Джеймс Кук

КУК Джеймс (27 ноября 1728, графство Йоркшир, Англия - 14 февраля 1779, остров Гавайи), английский мореплаватель, трижды обогнувший Землю, первый антарктический мореход, первооткрыватель восточного побережья Австралии, Новой Зеландии; капитан высшего ранга (соответствует российскому капитан-командору), член Королевского общества (1776).

Вторая экспедиция в 1772-1775гг. на двух судах - шлюпе «Резольюшен» и барке «Эдвенчер» - организована с целью поисков Южного материка и обследования островов Новой Зеландии и других. В январе 1773 впервые в истории мореплавания пересек Южный полярный круг и зашел за 66° ю. ш. Летом 1773 еще дважды безуспешно Кук пытался искать Южный материк, дойдя до 71° 10"ю. ш. Несмотря на убежденность в наличии близ полюса суши, отказался от последующих попыток, считая невозможным из-за скопления льдов дальнейшее плавание к югу.

В Тихом океане обнаружил (1774) острова Новая Каледония, а в Южном Ледовитом - Южную Георгию и «Землю Сандвича» (Южные Сандвичевы острова). Во время плавания в антарктических водах похоронил легенду о гигантском населенном Южном материке (что было опровергнуто Беллинсгаузеном и Лазаревым). Кук первый встретил и описал плоские айсберги, нареченные им «ледяными островами».

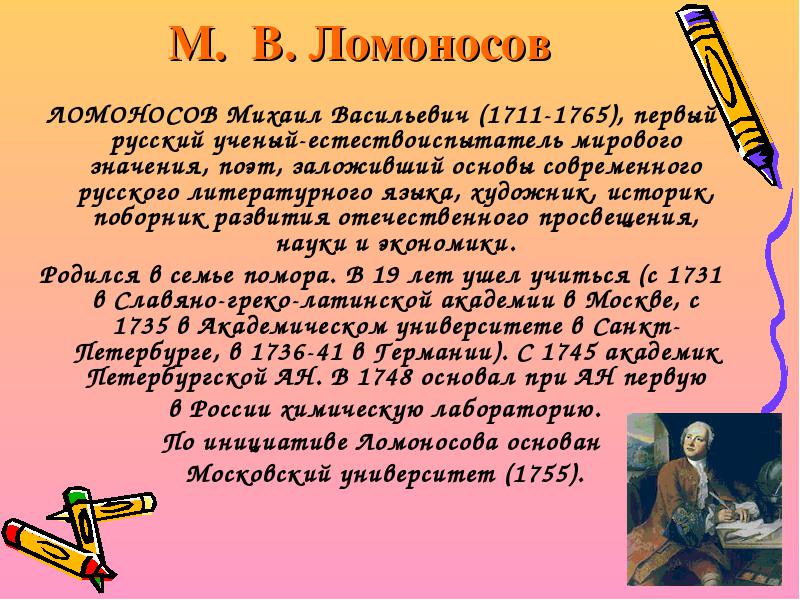

М. В. Ломоносов

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711-1765), первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.

Родился в семье помора. В 19 лет ушел учиться (с 1731 в Славяно-греко-латинской академии в Москве, с 1735 в Академическом университете в Санкт-Петербурге, в 1736-41 в Германии). С 1745 академик Петербургской АН. В 1748 основал при АН первую

в России химическую лабораторию.

По инициативе Ломоносова основан

Московский университет (1755).

Начало науке географии было положено еще в глубокой древности. Торговые и военные цели, желание освоить новые территории, увидеть другие народы и государства заставляли людей совершать далёкие путешествия, открывая неизвестные земли. В путь, полный опасностей и приключений, отправлялись древние египтяне, минойцы (жители острова Крит), финикийцы, карфагеняне, индийцы.

В эпоху античности географию не отделяли от философии, истории и медицины. Самостоятельной наукой она стала за несколько веков до начала новой эры. Оригинальное географическое произведение «Землеописание», дошедшее до нас лишь во фрагментах, создал один из первых географов Древней Греции Гекатей (546-480 гг. до н.э.). Рассказывая о ближних и дальних землях, он использовал береговые лоции и описания сухопутных маршрутов. Начало исторической географии и этнографии положил знаменитый древнегреческий ученый Геродот (485-425 гг. до н.э.), путешествовавший от донских степей до порогов Нила. Особое внимание географическим исследованиям уделял и великий философ и естествоиспытатель Аристотель (384-322 гг. до н.э.), ставший родоначальником гидрологии, метеорологии и океанологии. Однако «отцом географии» по праву считается греческий учёный Эратосфен, использовавший математические модели в науке о Земле. Многие поколения географов в своей работе руководствовались картографическими представлениями Эратосфена.

В семнадцати книгах «Географии» Страбона были обобщены обширные материалы, хранившиеся в Александрийской библиотеке, где многие годы работал учёный. Перу замечательного астронома и географа Клавдия Птолемея (около 90-160 гг. н.э.) принадлежит сочинение «Руководство по географии», содержащее информацию о восьми тысячах Великие географы географических объектов с указанием их координат. Вплоть до XVI века труды Страбона и Птолемея оставались наиболее авторитетными исследованиями по географии, являясь настольными книгами учёных, путешественников и купцов эпохи Возрождения. В XV-XVI веках, в эпоху Великих географических открытий, были получены новые бесценные сведения для науки о Земле. И хотя людей звало в дорогу отнюдь не стремление постичь неведомое, а жажда обогащения, путешественники открывали неизвестные океаны, материки и острова, изучали законы движения ветров и океанических течений, знакомились с культурой и обычаями других народов.

В конце XVI в. первые результаты Великих географических открытий обобщили в своих картографических произведениях Г. Меркатор и А. Ортелий. Меркатор составил карты земного шара, а Ортелий - первый историко-географический атлас. В это же время в России был создан «Большой чертёж» - одна из древнейших карт Российского государства.

Бурное развитие науки в XVII-XVIII вв. не обошло стороной географию. В сочинении Б. Варена (Варениуса) «География генеральная» (1650 г.) впервые была предложена классификация разделов географической науки, обобщены новые данные о планете. Это передовое для своего времени произведение по приказу Петра I было переведено на русский язык. В XVIII в. появились первые работы американских географов, а в Западной Европе вышли в свет подробные географические энциклопедии. Активное освоение территории России дало мощный импульс для развития географии. У истоков русской географической школы стояли такие выдающиеся учёные, как В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов.

Крупнейшие географы XIX столетия - А. Гумбольдт, К. Риттер, И. Тюнен, К.И. Арсеньев заложили фундамент новой географии. В науке о Земле появились сравнительный метод, природное и экономическое районирование, пространственное математическое моделирование.

Для великого английского биолога Ч. Дарвина (1809-1882 гг.) и его последователей эволюция органического мира была неразрывно связана с историей окружающей природной среды. Под влиянием эволюционного учения географы также начали рассматривать органический мир как наиболее важный компонент природы. Современная география немыслима без трудов Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, Л.С. Берга, В.В. Полынова, П.П. Семёнова-Тян-Шанского и многих других замечательных учёных.

Великие русские ученые-географы.

Лев Семёнович Берг (2 (14) марта 1876, Бендеры - 24 декабря 1950, Ленинград) - русский и советский зоолог и географ. Член-корреспондент (1928) и действительный член (1946) АН СССР, президент Географического общества СССР (1940-1950), лауреат Сталинской премии (1951, посмертно). Автор работ по ихтиологии, географии, теории эволюции. Образование и карьера. В 1885-1894 гг. обучался во второй Кишинёвской гимназии, которую окончил с золотой медалью. В том же 1894 г. был зачислен на естественное отделение Физико-математического факультета Императорского Московского университета. По окончании университета работал смотрителем рыбных промыслов на Аральском море и Сырдарье (занимал эту должность с 1899 по 1902 гг.) и среднего течения Волги (1903-1904). В 1905-1913 гг. он заведовал отделом рыб Зоологического музея Императорской Петербургской академии наук. В 1913-1914 гг. исполнял должность профессора ихтиологии и гидрологии в Московском Сельскохозяйственном институте. С 1916 по 1950 гг. в качестве профессора Географии заведовал кафедрой географии Петроградского, а затем Ленинградского университета. Параллельно с этим занимал должности профессора географии в Географическом институте в Петрограде (Ленинграде) (1918-1925), заведующего отделом прикладной ихтиологии в Институте рыбного хозяйства (1932-1934), заведующего отделением в лаборатории ихтиологии Зоологического института АН СССР в Ленинграде (1934-1950), председателя Ихтиологической комиссии АН СССР (1948-1950). В 1934 г. ему была присуждена степень доктора зоолоогии. В 1928 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. - действительным членом АН СССР. Вклад в науку. Помимо многочисленных работ по ихтиологии и географии, Берг известен как автор нашумевшей книги Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей (1922), в которой он развивал оригинальную концепцию эволюции. Несмотря на то что многие положения теории номогенеза отвергнуты современной наукой, представления о том, что в основе мутационного процесса лежат определенные закономерности, ограничивающие возможное многообразие, до самого последнего времени встречали сочувствие у многих российских исследователей. Его последователями считали себя, например, А. А. Любищев (1890-1972) и С. В. Мейен (1935-1987).

0 3 0 1Александр фон Гумбольдт (нем. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von

Humboldt, 14 сентября 1769, Берлин - 6 мая 1859, Берлин) - немецкий естествоиспытатель и географ, младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта.

Отец Гумбольдта Александр Георг был прусским офицером, которого за заслуги в семилетней войне назначили камергером наследного принца. Женившись на Марии Елизавете фон Голведе, он получил двух сыновей: Вильгельма (1767) и Александра (1769). Александр и Вильгельм наслаждались замечательным домашним образованием известных учителей и, хотя Александра считали тяжелым, не любящим учебу ребенком, он проявлял большой интерес к природе и имел большой художественный талант. Образование братьев Гумбольдтов находилось под большим влияннием просвещения, Канта и Руссо. В 1787 году Гумбольдт поступил во Франктфуртский университет, где изучал государственную экономику. К тому же он посещал лекции по медицине, физике, математике и науке о древнем мире. Наиболее плодотворным периодом его жизни была его поездка в Южную Америку с

1799 по 1804 г., откуда он привёз множество научных материалов. Вернувшись из своего путешествия, Гумбольдт основал Союз для наблюдений над земным магнетизмом. С 1804 г. он жил в Париже. С 1827 г. - в Берлине.

В 1829 совершил путешествие по России - Уралу, Алтаю, прикаспийским территориям и Каспийскому морю. Итогом экспедиции стал трехтомный труд Центральная Азия (Asie Centrale, 1843). В 1845 издал труд Космос: план описания физического мира (Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung). Научные интересы Гумбольдта были необычайно разнообразны. Своей основной задачей он считал «постижение природы как целого и сбор свидетельств о взаимодействии природных сил». Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал такие научные дисциплины, как физическая география, ландшафтоведение, география растений. Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки. Подробно описал континентальный и приморский климат, установил природу их различий. Благодаря исследованиям Гумбольта были заложены научные основы геомагнетизма.

Григорьев Андрей Александрович (01.11.1883, Царское Село - 22.09.1968, Москва) - русский физико-географ, академик АН СССР (1939), организатор (1918) и первый директор (1931-1951) Института географии АН СССР. Окончил Петербургский университет (1907) и продолжил образование в Берлинском и Гейдельбергском университетах (1907-09). В 1909-16 работал в отделе географии Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. С 1918 декан основанного при его участии первого в России Географического института; в 1925-36 профессор Петербургского университета. С 1934 в Москве. Организатор (1918) и первый директор (1931-51) Института географии РАН. Главный редактор Краткой географической энциклопедии (1960-66). До 1930-х годов придерживался хорологического подхода, акцентируя внимание на природной составляющей. В дальнейшем отказался от своих убеждений и экономической географией более не занимался. Является автором оригинальной концепции географической формы движения материи. Основные труды по общей теории физической географии (в том числе учение о географической оболочке), по принципам и методам физико-географического районирования, по типам географической среды. Государственная премия СССР (1947). Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) - известный геолог и почвовед, основатель русской школы почвоведения. Окончил курс на физико-математическом факультете Петербургского университета, где потом был профессором минералогии. Учёная деятельность Докучаева посвящена, главным образом, исследованию новейших потретичных образований (наносов) и почв Европейской России. С 1871 по 1877 г. им был совершен ряд экскурсий по северной и центральной России и южной части Финляндии, с целью изучения геологического строения, способа и времени образования речных долин и геологической деятельности рек. Результатом этих исследований явился солидный труд: «Способы образования речных долин Европейской России». Докучаев дает здесь собственную гипотезу, по которой происхождение речных долин связывается с деятельностью оврагов и балок. В 1883 г. вышло сочинение Докучаева «Русский чернозем», в котором детально рассмотрены область распространения, способ происхождения, химический состав чернозема, принципы классификации и методы исследования этой почвы. В 1882 г. Докучаев принял предложение нижегородского губернского земства произвести, в видах более правильной расценки земель, полное исследование губернии в геологическом, почвенном и вообще естественно-историческом отношениях. Эта работа была закончена, под руководством Докучаева, в 6 лет, и результатом ее явились 14 томов «Материалов по оценке земель Нижегородской губернии», с почвенной и геологической картой.

По приглашению губернского земства, Докучаев исследовал в 1888-1890 гг. Полтавскую губернию. В 1892-1893 гг. Докучаев, в качестве начальника особой экспедиции лесного департамента, руководит геологическими и почвенными изысканиями на опытных степных участках Юга России. По инициативе и при ближайшем содействии Докучаева основаны почвенная комиссия при вольном экономическом обществе, в которой он состоял председателем, и естественноисторические музеи в Нижнем Новгороде и Полтаве. В 1892-1893 годах Докучаев временно исполнял обязанности директора новоалександрийского института и руководил преобразованием его в высшее сельскохозяйственное и лесное учебное заведение.

Работы Докучаева помещались преимущественно в трудах петербургского общества естествоиспытателей и Императорского вольного экономического общества. Главнейшие из них, кроме вышеназванных: «Овраги и их значение» (1876); «Итоги о русском черноземе» (1877); «Картография русских почв» (1879); «По вопросу о сибирском черноземе» (1882); «Схематическая почвенная карта черноземной полосы Европейской России» (1882); «О нормальной оценке почв Европейской России» (1887); «Материалы по оценке земель Полтавской губернии» (выпуски 1 - 13, 1889-1892); «К вопросу о соотношениях между возрастом и высотой местности, с одной стороны, характером и распределением черноземов, лесных земель и солонцев, с другой» (1891); «Наши степи прежде и теперь» (1892).

Калесник Станислав Викентьевич (1901-1977)

Советский физико-географ, ландшафтовед и гляциолог, член-корреспондент (1953) и действительный член (1968) АН СССР, заведующий кафедрой физической географии ЛГУ (с 1950 г.), директор Института озероведения АН СССР (с 1955 г.).

Внес существенный вклад в учение о географической оболочке Земли и в содержание понятия географического ландшафта. Исследовал общие географические закономерности Земли. Предложил понятие “глобальная экология” (Калесник, 1961) для обозначения географической дисциплины, изучающей взаимодействие рельефа, климата, растительности и человеческого общества Основные труды:Калесник С.В. Общая гляциология. Основы общего землеведения. Краткий курс общего землеведения О классификации географических наук. Ладожское озеро. – Общие географические закономерности Земли.

III. 2. УЧЕНЫЕ: ГЕОГРАФЫ, КАРТОГРАФЫ, АСТРОНОМЫ

Бехайм Мартин (1459–1506) – немецкий ученый, негоциант и мореплаватель, долгое время находившийся на португальской службе. Создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса. В 1484 г. Бехайм впервые появился в Лиссабоне с торговыми целями. В 1488 г. поселился на Терсейре (Азорские острова) и получил должность придворного астронома и картографа. Утверждают, что с М. Бехаймом встречался Колумб и обсуждал проект плавания в Индию в западном направлении. М. Бехайм был также близок к «кружку математиков» – обществу придворных ученых, занимавшихся, прежде всего вопросами физики, астрономии и навигации. Сохранились сведения, что М. Бехайм участвовал в плавании Диого Кана к берегам Африки (1484). Экспедиция продлилась 19 месяцев, за это время португальцы открыли неизвестные ранее области Гамбии и Гвинеи, установили контакты с народом волоф, дошли до устья реки Конго и вернулись с грузом пряностей (перца и корицы). В 1490 г. М. Бехайм вернулся в Нюренберг по торговым делам. Георг Хольцшуэр, член городского совета, путешествовавший в Египет и Святую землю и интересовавшийся географическими открытиями, убедил его остаться в городе и создать глобус, на котором были бы отражены последние открытия португальцев. К 1492 г. глобус был готов. Глобус М. Бехайма представляет собой металлический шар 507 мм в диаметре, обтянутый географической картой, отражающей знания европейцев об окружающем мире на конец XV века, включая открытия португальцев в Западной Африке. На карте отсутствуют указания широты и долготы по современному методу, но есть экватор, меридианы, тропики и изображения знаков зодиака. Также представлены краткие описания различных стран и изображения их жителей.

Рис. . Глобус М. Бехайма

Бодэн Жан (1530–1596) – французский писатель, философ, мыслитель эпохи Возрождения и государственный деятель. Ж. Бодэн стремился объяснить развитие человеческого общества естественными причинами. Он отмечает влияние климата в основном на физиологические и психические свойства человеческого организма и тем самым – на национальный характер и политические установления народа. Идеальным Ж. Боден считает климатические условия родной Франции. Помимо температуры, он принимает во внимание влажность климата, указывая на нездоровый характер жарких заболоченных стран, и ветры, проводит параллель между характером ветров и нравами людей. Горный рельеф и пограничное положение делают, по Ж. Бодену, людей воинственными, грубыми, свободолюбивыми. Плодородие страны изнеживает ее обитателей; скудость почв компенсируются развитием умственных способностей населения. Причем климат и другие природные условия влияют на отдельные человеческие индивиды, а не на человеческое общество. Само же общество представляется как арифметическая сумма индивидов. Опускается из виду влияние производства на человека.

Основные труды : «Метод легко понять историю» (1566), «Ответ на «Парадоксы» господина Мальтруа, касающийся монетной ситуации и вздорожания всех вещей» (1668), «Шесть книг о государстве» (1676), «Зрелище природы» (середина 1690-х).

Бруно Джордано (1548–1600) – итальянский философ, активный сторонник учения Н. Коперника. Осью философии Д. Бруно является новая концепция космоса и природы, сущностно отличная от средневековой. Он представляет пантеистическую натурфилософию, основная идея которой – самодвижущаяся материя, из себя рождающая все многообразие форм своего бытия. Развивая гелиоцентрическую теорию Коперника, Д. Бруно высказывал идеи о бесконечности природы и бесконечном множестве миров Вселенной, утверждал физическую однородность мира (учение о пяти элементах, из которых состоят все тела, – земля, вода, огонь, воздух и эфир), учил о внутреннем родстве и совпадении противоположностей. В бесконечности, считал он, отождествляясь, сливаются прямая и окружность, центр и периферия, форма и материя и т. п. В космологии Д. Бруно высказал ряд догадок, опередивших его эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями: о бесконечности Вселенной, о том, что звезды – это далекие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о вращении Солнца и звезд вокруг оси, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу, и др. Д. Бруно опроверг средневековые представления о противоположности между Землей и небом и выступал против антропоцентризма, говоря об обитаемости других миров.

Основные труды: «О причине, начале и едином» (1584), «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584), «120 статей о природе и Вселенной против перипатетиков» (1586), «О тройственном минимуме и измерении» (1589), «О безмерном и бесчисленном» (1589).

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ и политический деятель, родоначальник английского материализма. Им предложена классификация наук, представлявшая альтернативу аристотелевской, долгое время признавалась основополагающей многими европейскими учеными и философами. Разделение всех наук на исторические, поэтические и философские определяется у Ф. Бэкона психологическим критерием. Ф. Бэкон считал индукцию, т. е. опыт, эксперимент единственно возможным путем исследования природы предметов и явлений, выявления истинных законов объективной действительности. Предвидя повышение роли науки в развитии общества, он убеждал в разработке новой научной методологии. Ф. Бэкон считал необходимым создать правильный метод, с помощью которого можно было бы постепенно восходить от единичных фактов к широким обобщениям. В древности все открытия делались лишь стихийно, тогда как правильный метод должен опираться на эксперименты (целенаправленно поставленные опыты), которые должны систематизироваться в «естественной истории». В целом индукция выступает у Ф. Бэкона не только как один из видов логического вывода, но и как логика научного открытия, методология выработки понятий, основанных на опыте. Ф. Бэконом были обоснованы главные принципы организации и управления научно-техническим прогрессом и рационального использования природных ресурсов.

Основные труды : «Опыты, или наставления нравственные и политические» (1597), «Введение к истолкованию природы» (1603), «Обдуманное и увиденное» (1607), «Опровержение философии» (1608), «Описание интеллектуального мира» (1612), «Новый Органон» (1620), «Новая Атлантида» (1623–1624).

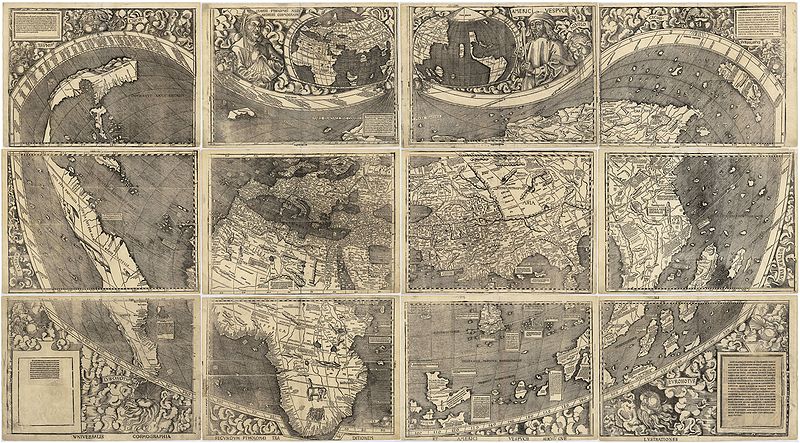

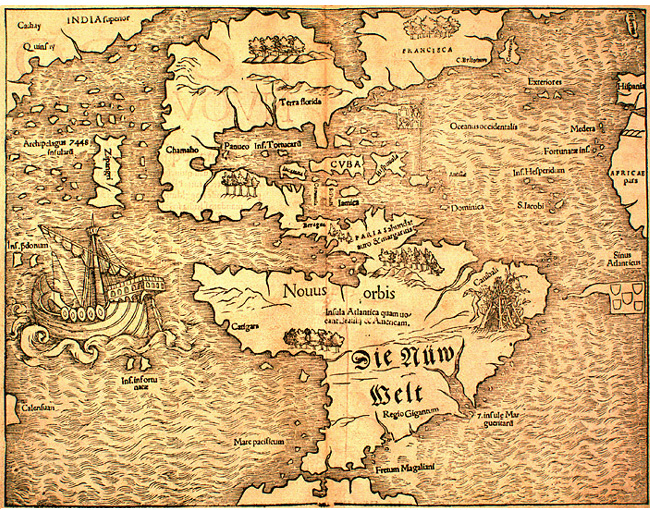

Вальдзеемюллер Мартин (Илакомилус) (1470–1527) – немецкий картограф, известный благодаря составлению первой карты мира (1507), на которой были отражены открытия Америго Веспуччи – определение Америки как континента (до этого на картах указывали только несколько островов Нового Света). Это первая карта в истории, на которой континент был указан под именем «Америка». Он создал также глобус, на котором показана, как на карте, Америка в качестве нового континента. Он внес новые веяния в изображении Восточной Европы в начале XVI века, выпустив несколько карт, в которых попытался отразить новые географические открытия и географическую информацию. Например, им переведены письма Америго Веспуччи о Новом Свете («Четыре плавания Америго Веспуччи».

Основные труды : « Cosmographiae Introductio » (1507), «Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes» (1507), «Carta itineraria europae» (1520), «Введение в космографию» (1507), «Карта морских плаваний» (1516).

Рис. . Карта М. Вальдземюллера

Хондиус Йодокус (1563–1612) – фламандский картограф и издатель атласов и карт. В 1584 г. он переехал из Фландрии в Лондон, где учился у Р. Хаклюйта и Э. Райта, а 1593 г. поселился в Амстердаме, где стал специализироваться в производстве карт и глобусов. Он является известным картографом за его ранние карты Нового Света и Европы. В 1600 г. он изготовил небесный глобус, с двенадцатью новыми созвездиями южного полушария. В 1604 г. Й. Хондиус купил печатные формы всемирного атласа Меркатора. Он добавил к атласу около сорока собственных карт и опубликовал расширенное издание в 1606 г. под авторством Меркатора, а себя указал в качестве издателя. Это атлас неоднократно переиздавался и сегодня известен как «Атлас Меркатора-Хондиуса». Во многом благодаря заслугам Й. Хондиуса Амстердам был центром картографии в Европе в XVII столетии.

Рис. . Карта мира из атласа Й. Хондиуса

Варений (Варен) Бернхард (Бернхардус Варениус) (1622–1650) – германо-голландский географ. Его основной труд «Всеобщая география (1650) – это первая попытка создания развернутой теоретической концепции географии, соответствующей новой стадии развития философии и науки, попытка «вычленения» географии в качестве самостоятельной отрасли знания. Б. Варениус определяет географию как прикладную математику, в которой показывается состояние земного шара и его частей. Он уделяет большое внимание расстоянию, углам, размерам, характеристикам через геометрические фигуры. Б. Варений делит географию на всеобщую, изучающую «земноводный круг» и частную, описывающую страны (хорография) и их части, вплоть до отдельных местностей (топография). Что касается «земноводного шара», который Б. Варениус рассматривает в качестве предмета географии, то здесь речь идет о сферах Земли. При этом выделяются «земля», куда, кроме горных пород, включены травы, деревья и животные; «воды» – океаны, моря, реки, озера, болота и минеральные воды; «атмосфера» – воздух, облака, дожди и т. п. Причем эти три части не отождествляются с планетой, а имеют верхнюю и нижнюю границы. Рассматривая отдельные сферы, ученый выдвигает различные классификационные и динамические подходы. Этот ученый понимал необходимость дифференцированного изучения поверхностной оболочки Земли и тем самым пытался теоретически обосновать необходимость дифференциации географии, развития ее отдельных отраслей. Произведение Б. Варениуса более столетия служило учебным пособием по географии и во многих своих аспектах является основой современной физической географии. Большое значение имеет разработанная им своеобразная программа страноведческих работ, в которой он отделял вопросы, относящиеся к характеристике природы отдельных стран, от вопросов, характеризующих их население и хозяйство. Будучи приверженцем механистичных философских взглядов, Б. Варениус рассматривал земной шар как жилище человека и стремился дать его максимально точное, научно достоверное описание, а также показать связь между отдельными явлениями природы в их географическом распространении (изменение природных поясов с широтой и т. д.).

Основные труды : «Описание Японии» (1649), «Всеобщая география» (1650).

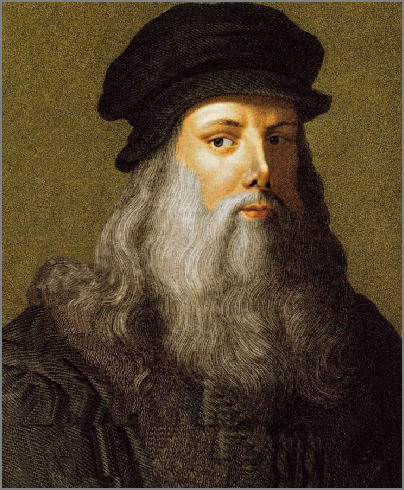

Леонардо да Винчи (1452–1512) – величайший итальянский художник, ученый, инженер, изобретатель, многогранный гений эпохи Возрождения.

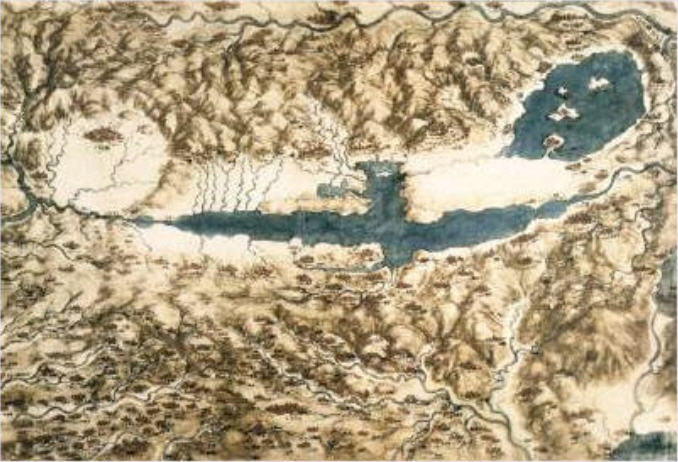

В геологических изысканиях Леонардо придерживался мнения, что сила воды и ветра главная причина формирования Земли. Леонардо ошибочно считал, что морские воды служат главным источником подземных вод, а последние в свою очередь питают реки; он недооценивал испаряющую силу солнечных лучей и роль атмосферных осадков в питании рек. Он сделал точные и глубокие выводы об окаменевших отложениях, формировании осадочных пород, объяснение морских отложений в горах Италии. В работах Леонардо да Винчи имеются также некоторые соображения о геоморфологических процессах – эрозионной и аккумулятивной работе рек; он признавал вертикальные движения земной поверхности. Не менее замечательны идеи Леонардо по вопросам физической астрономии и геологии. Он считал, что мерцание звезд есть явление субъективное, зависящее от свойств нашего глаза; что Луна светит не собственным, а отраженным от Солнца светом. Как картограф Леонардо далеко опередил свое время. Он использовал глубокие познания в перспективе, воображение и художественный талант для создания таких шедевров, как, например, карта Тосканы. О географических познаниях Леонардо лучше всего свидетельствует начерченная им по указаниям Америго Веспуччи первая карта Америки, хранящаяся в Лондонском музее. В его работах содержится целый ряд заметок географического характера, относящихся к Италии, Франции, Малой Азии, вопрос о плавании в воде и о полете дополняют представление о безмерном интересе художника к разным явлениям природы, к разным странам и народам.

Основные труды : «О падении тяжелых тел, соединенном с вращением Земли», «О пламени и воздухе», «Книга о воде», «Трактат о живописи».

Рис. . Карта Тосканы Леонардо да Винчи (1502)

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский философ, физик и астроном, один из основателей точного естествознания, поэт, филолог и критик. Боролся против схоластики, считал основой познания опыт. Заложил основы современной механики: выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, сложения движений; открыл изохронность колебаний маятника; первым исследовал прочность балок. Построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне и определил по длине тени их высоту, обнаружил 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Г. Галилей объяснял происхождение приливов и отливов вращением Земли вокруг своей оси. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. Изобретатель зрительной трубы (1608), термометра (1612).

Основные труды : «О движении» (1590), «Механика» (1593), «Рассуждение о телах, пребывающих в воде» (1612), «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632), «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки...» (1638).

Гвиччардини Людовико (1521–1589) – итальянский ученый, представитель флорентийской торговой фирмы в Антверпене. Создатель первого в истории экономико-географического произведения – «Описание Нидерландов», опубликованного в 1567 г. и выдержавшего 35 изданий на 7 языках. Этот труд состоял из двух частей: по современной терминологии – отраслевой и районной. Первая часть содержала материалы о названии страны, ее географическом положении, климате, устройстве поверхности, плодородии почвы в существовавших тогда границах Нидерландов, включавших Голландию, Бельгию, Люксембург, Северную Францию. Здесь же имелись главы о реках, о роли моря и леса; описывались быт, нравы, ремесла, торговля и управление. Вторая часть книги была основной по объему и посвящалась характеристике 17 провинций страны, причем эта характеристика была не шаблонной, хотя имела ряд общих мест, похожих на разделы первой части книги. Вместе с тем в описании провинций содержалась количественная характеристика хозяйства, указывались причины его развития. При этом главное внимание уделялось природным условиям и экономико-географическому положению. Большое место занимало описание населенных пунктов каждой провинции.

Основной труд : «Описание Нидерландов» (1567).

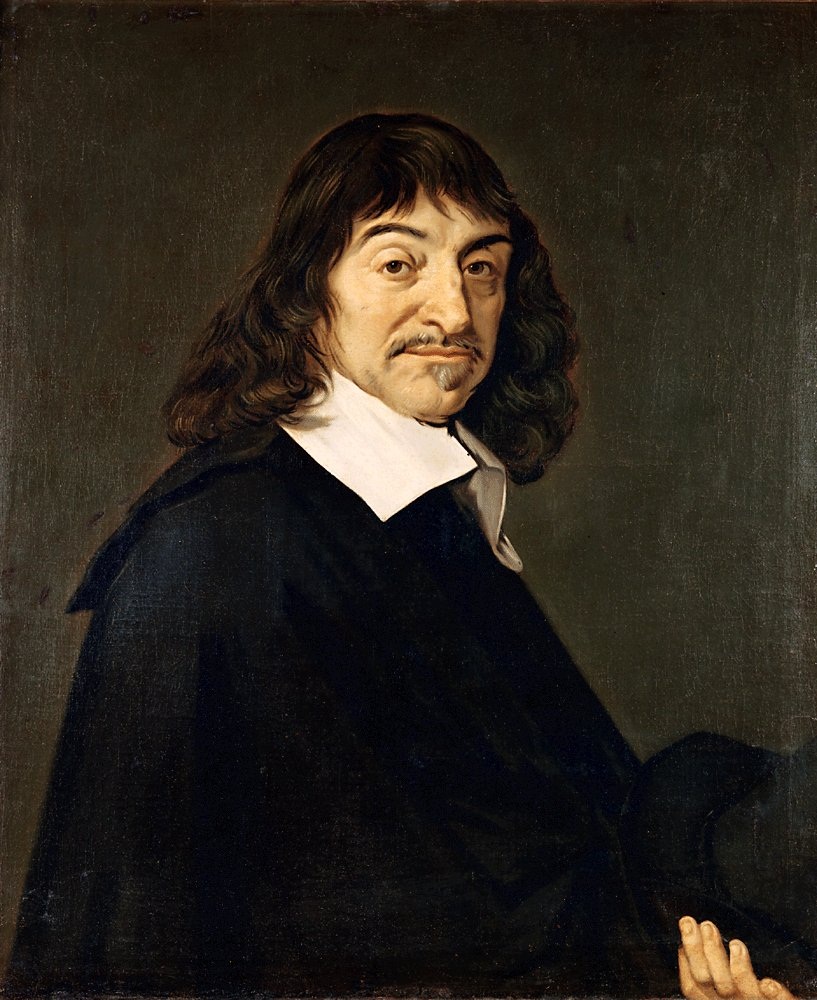

Декарт Рене (латинизированное имя – Картезий) (1696–1650) – французский философ, математик и естествоиспытатель. Создатель дуалистической концепции, признающей противоположные и несводимые друг к другу начала – материальную («протяженность») и духовную («мыслящую») субстанции. Эта концепция оказала значительное влияние на развитие философии и естествознание. Р. Декарт выступал за экспериментальное познание и за практическое применение выводов науки; он разработал аналитическую геометрию и теорию математической дедукции. Целью Р. Декарта было описание природы при помощи математических законов. Первостепенное значение он придавал вопросу о методе познания. Ориентируясь на логику математического знания, стержнем своей методологии сделал рационалистическую дедукцию. В своих трудах Р. Декарт утверждал способность человеческого ума к безграничному познанию природы и конечную цель знания видел в господстве человека над силами природы, в открытии и изобретении технических средств, в познании причин и действий. Р. Декарт изложил первую современную теорию ветров, облаков и осадков; дал верное и детальное описание и объяснение явления радуги.

Основные труды : «Рассуждение о методе» (1637), «Размышление о первой философии» (1641), «Начала философии» (1644), «Мир, или трактат о свете» (1664), «Метеоры» (1637).

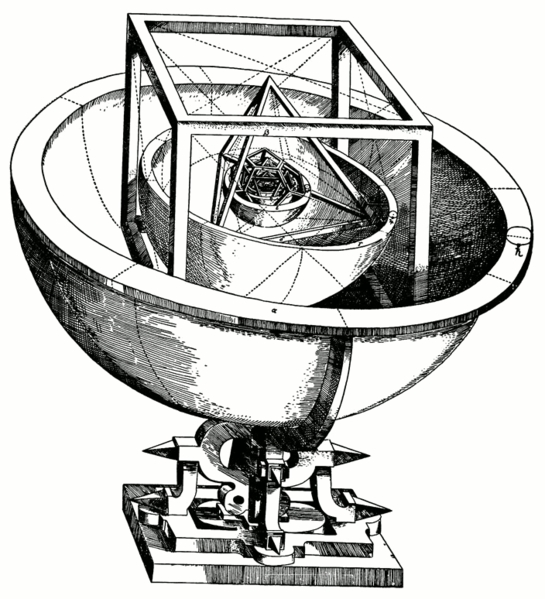

Кеплер Иоганн (1571–1630) – немецкий математик, астроном и оптик. И. Кеплер усовершенствовал гелиоцентрическую систему Коперника, установил новые законы движения небесных тем. И. Кеплер показал, что планеты движутся по эллипсам вокруг Солнца (первый закон Кеплера), планеты движутся быстрее, когда находятся ближе к Солнцу (второй закон Кеплера), и что период обращения планет соразмерен расстоянию их до Солнца (третий закон Кеплера). И. Кеплер жил во времена открытия телескопа, был защитником открытий Галилео и системы мира Н. Коперника, согласно которой планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Притяжением Луны И. Кеплер объяснял происхождение приливов.

Основные труды : «Тайна мира» (1596), «Новая астрономия» (1609), «Диоптрика» (1611).

Рис. . Кеплеровская модель Солнечной системы (1596)

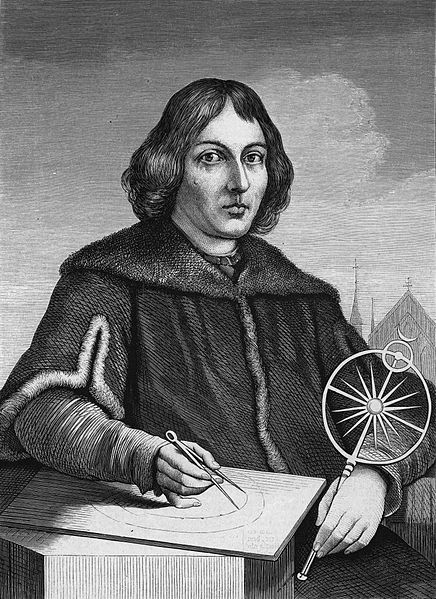

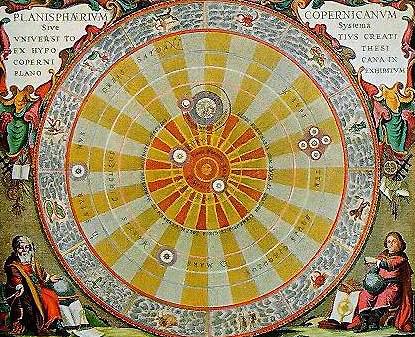

Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном, математик и экономист, создатель гелиоцентрической системы мира. Гелиоцентрическая система в варианте Н. Коперника была сформулирована в следующих положениях: а) орбиты и небесные сферы не имеют общего центра; б) центр Земли – не центр вселенной, но только центр масс и орбиты Луны; в) все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира; г) расстояние между Землей и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землей и неподвижными звездами; д) суточное движение Солнца – воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остается параллельной самой себе; е) Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), вращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце не более чем эффект движения Земли; ж) это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет. Новый взгляд на устройство Вселенной, представленный в г елиоцентрической системе Н. Коперника способствовал переходу географии в новое качество.

Основные труды : «Комментарии» (1515), «О вращениях небесных сфер» ( 1543).

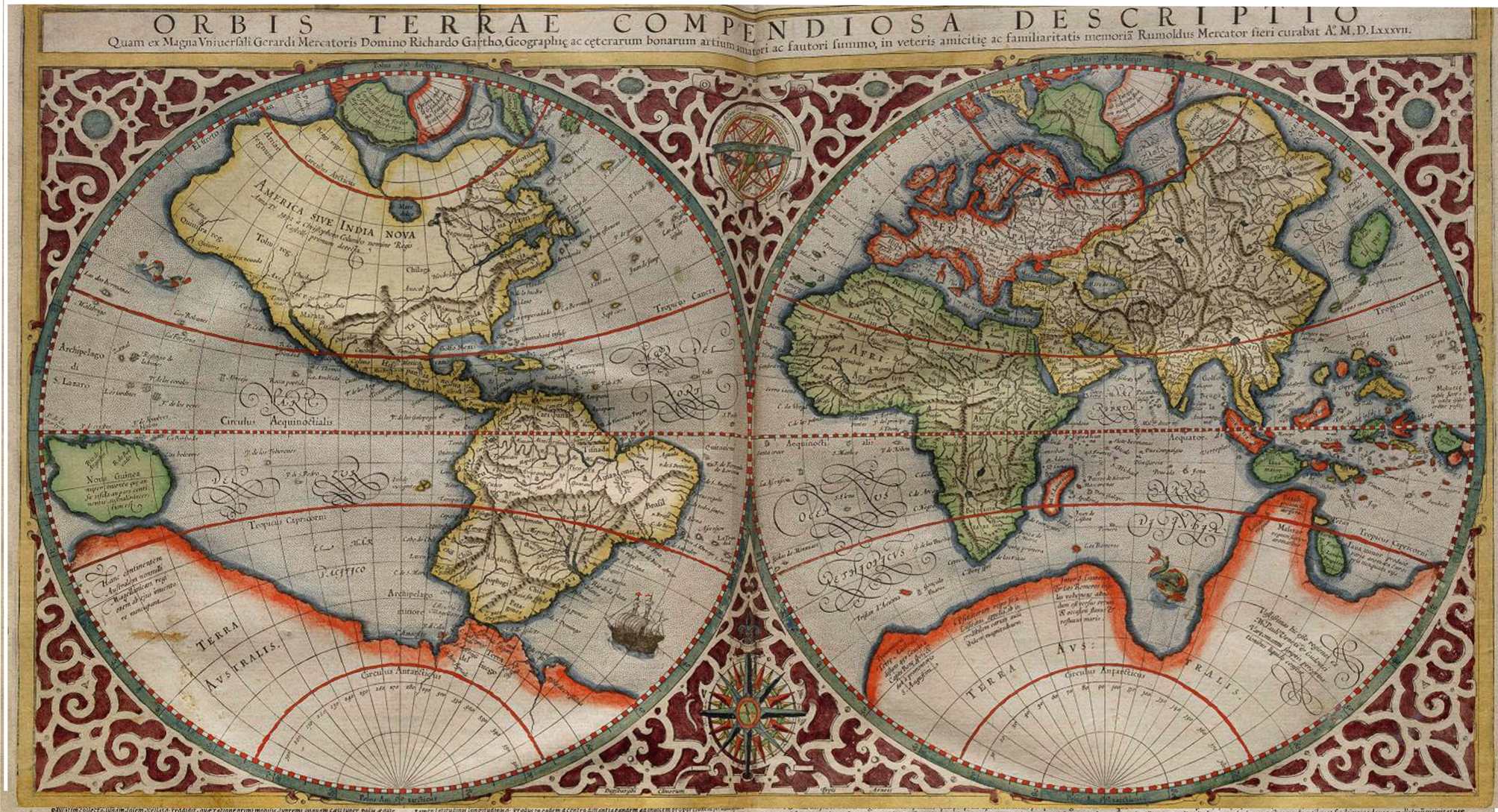

Рис. . Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника

Меркатор (Кремер) Герард (1512–1594) – фламандский картограф и географ. Известен как автор картографической проекции, носящей его имя. Г. Меркатор впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах (1569). В 1532 г. работал вместе с Гемма-Фризом над созданием глобусов Земли и Луны; одновременно занимался изготовлением точных оптических инструментов, а также преподаванием географии и астрономии. В 1534 г. Г. Меркатор создал собственную мастерскую по изготовлению астрономических инструментов и съемке имений. Затем он стал разрабатывать математические основы картографии. В 1537 г. выпустил карту Палестины на 6 листах, а в 1538 г. – карту мира (на ней он впервые показал местоположение южного материка). В 1540 г. он составил карту Фландрии. В 1541 г. Г. Меркатор создал глобус Земли, спустя 10 лет – глобус Луны, 1551 г. – небесный глобус с изображением звезд и фигур созвездий. В 1544 г. Г. Меркатор опубликовал карту Европы на 15 листах. На ней он впервые правильно показал очертания Средиземного моря. В 1563 г. Г. Меркатор составил карту Лотарингии, в 1564 г. – Британских островов (на 8 листах), в 1572 г. – новую карту Европы на 15 листах, а в 1578 г. – гравированные карты для нового издания «Географии Птолемея», затем приступил к работе над Атласом (этот термин впервые предложил Г. Меркатор для обозначения набора карт). Первая часть Атласа с 51 картой Франции, Германии и Бельгии вышла в 1585 г., вторая с 23 картами Италии и Греции – в 1590 г. и третья с 36 картами Британских островов была опубликована после смерти Меркатора его сыном Румольдом в 1595 г. Все карты Г. Меркатор отличаются, сравнительно с предшествовавшими им, большей точностью, наглядностью и изяществом отделки, что вызвало еще у его современников прозвание его корифеем всех землеописателей и Птолемеем своего века.

Основные труды : «Amplissima Terrae Sanctae descriptio ad utriusque Testamenti intelligentiam» (1537), «Literarum latinarum, quas italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio» (1540), « Angliæ, Scotiæ et Hiberniæ nova descriptio » (1564), « Nova et aucta orbis terræ descriptio ad usum navigantium emendate accomodata » (1569), «Chronologia» (1569), « Ptolemäus Karten » (1578), «Хронология» (1569), «Атлас, или Картографические соображения о сотворении мира и вид сотворенного» (1595).

Рис. . Карта мира из атласа Г. Меркатора

Рис. . Карта России из атласа Г. Меркатора

Мюнстер Себастьян (1489–1552) – немецкий ученый-гебраист, францисканский монах. Осо бенную известность и признание имела его «Всеобщая космография» – обширное произведение из шести книг. В пяти из них дано описание стран, прежде всего европейских. Особенно удачно описание Германии, занявшее три книги. Одна книга содержала описание всего остального мира. Главы об Африке и Америке были наполнены фантастическими сюжетами. Тем не менее, книга пользовалась спросом и выдержала множество переизданий. Это – значительный для того времени свод историко-географических и биологических данных, в значительной степени способствовавшей распространению географических знаний и послуживший образцом для последующих составителей космографий. Изложенная общедоступно и занимательно, космография С. Мюнстера в течение столетия выдержала 24 издания в подлиннике и много раз печаталась в переводах латинском, французском, итальянском, английском, чешском. Кроме карт, она заключала в себе портреты государей, с их гербами, и множество рисунков. Большого внимания заслуживает помещенная в космографии С. Мюнстера карта Московии: это – первый опыт такого изображения Восточно-Европейской равнины, основанного на современных более или менее достоверных известиях, а не на преданиях классической древности.

Основной труд : «Dictionarium trilingue» (1530), «Cosmographia» (1544), «Germania descriptio» (1530), «Mappa Europae» (1536), «Всеобщая космография» (1544).

Рис. . Карта Нового Света С. Мюнстера

Рис. . Карта Московии С. Мюнстера

Ньютон Исаак (1643–1727) – английский физик, математик и астроном. Им сформулирован закон всемирного тяготения и изложена теория движения планет. В классическом произведении «Математические начала натуральной философии» (1687) им представлены физические законы, которыми определяются многие природные процессы. На основе анализа маятниковых наблюдений на различных широтах И. Ньютон достаточно точно определил форму и размеры Земли, ее некоторую сплюснутость у полюсов. Декарт считал, что Земля вытянута к полюсам. И. Ньютон установил сред нюю массу земного вещества, в 5–6 раз большую плотности воды. Фактическая средняя плотность земной тверди составляет 5,52 г/см 3 . И. Ньютон определил роль солнечного тепла для земных процессов. Он считал, если бы Земля оказалась на месте Сатурна, вся земная вода замерзла бы, если бы переместилась на место Меркурия – испарилась бы. И. Ньютон вывел математическое соотношение между ветром и морскими течениями: сила, приводящая воду в движение, пропорциональна разности скоростей воздуха и воды. Ньютон создал первую научную теорию приливов и объяснил причины возникновения приливообразующих сил. Долгое время И. Ньютон преподавал физическую гео графию, основу которой составляла география Варена.

Основные труды : «Математические начала натуральной философии» (1687), «Всеобщая арифметика, или Книга об арифметических синтезе и анализе», «Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света».

Ортелий Абрахам (1527–1598) – фламандский картограф. Его первая картографическая работа – большая карта мира на восьми листах 1564 г. В 1565 г. он опубликовал карту Египта, а в 1567 г. – карту Азии. В 1570 г. вышло первое издание его «Theatrum Orbis Terrarum» («Зрелища мира земного», «Театр мира»), который состоял из 70 карт на 53 листах с подробным текстом об изображенных территориях и списком географичес ких объектов. В списке авторов значится 87 имен картографов эпохи Возрождения. Среди карт – карта мира, карты континентов и отдельных стран и районов Европы. Значительную долю составляли карты исторические. Имеется карта «Руссии, или, вернее, Великого Московского государства» англичанина Энтони Дженкинсона, неоднократно бывавшего в Москве. В числе карт этого сборника были и произведения Г. Меркатора . Карты атласа А. Ортелия неоднократно уточнялись и переиздавались все вместе и по отдельности. В новых изданиях исторические карты занимали все большую долю. Это были карты Древней Греции, Древнего Рима, карты Бельгии, Испании, Британии, Германии, Галлии, Понта Эвксинского, Израильского и Иудейского царств и других территорий в отношении прошлых эпох. Тщательное изучение произведений древних авторов позволило А. Ортелию создать самостоятельный исторический атлас. В 1578 г. А. Ортелий издал историко-географический словарь, в котором названия географических объектов даны с объяснением их значения и смысла.

Основные труды : «Зрелище мира земного» («Театр мира») (1570), «И сторико-географический словарь (1578).

Рис. . Карта мира из атласа А. Ортелия (1570)

Рис. . Карта Европы из атласа А. Ортелия (1572)

Сюй Ся-Кэ (1586–1641) – китайский путешественник-исследователь, геолог. Путешествиям Сюй посвятил 30 с лишним лет своей жизни. Его исследования внесли крупный вклад в географическую науку и впервые позволили выявить связи и закономерности в горных и речных системах Китая. В 1607 г. молодой исследователь отправляется в свое первое путешествие на озеро Тайху, южнее устья р. Янцзы. Это путешествие положило начало походам на север, юг и запад страны, в малоисследованные районы. В 1609 г. он предпринимает более длительное путешествие с юга на север Китая, по приморским провинциям Цзянсу и Шаньдун, посетив при этом знаменитую в Шаньдуне гору Тайшань, и от побережья залива Бохайвань направляется в Пекин. В 1613 г. Сюй отправляется в новое путешествие – от устья р. Янцзы на юг через Ханчжоу, Шаосин в Нинбо, откуда по побережью Восточно-Китайского моря проходит до Лэцина. При этом он посетил Тяньтайшаньские и Янданшаньские горы в провинции Чжэцзян. Побывав в Нанкине, в 1616 г. Сюй направляется вверх по Янцзы до города Цзюцзян; отсюда он повернул на юг, посетил озеро Поянху в Центральном Китае, имеющее большое судоходное значение, и, пройдя города Поян, Фулян, Сюнин, Цзяньдэ и Пучэн близ границы Фуцзяня с Цзянси, достиг Уишаньских гор. На обратном пути он посетил горный хребет Хуаншань, расположенный в южной части провинции Аньхой. В 1618 г., повторив предыдущий маршрут – по долине Янцзы, Сюй от Цзюцзяна направился к горному хребту Лушань и на обратном пути еще раз посетил хребет Хуаншань. В 1620 г. путешественник предпринимает поход на побережье Фуцзяня. Он прошел от устья Янцзы на юг через Чжэцзян и, достигнув Наньпина, спустился к морю по долине Миньцзяна. Конечным пунктом этого путешествия был город Синьхуа, расположенный на побережье Тайваньского пролива, к югу от Фучжоу. В 1623 г. Сюй посещает горные районы Суншань, Тайхэшань и Хуашань, расположенные в бассейне Хуанхэ и нижнего течения Янцзы, а в 1628 г. отправляется в большое странствование в Южно-Китайские горы. Пройдя от Наньпина в юго-западном направлении до истоков реки Цзюлунцзяна, он спустился по долине этой реки до Лунци и далее вдоль берега моря, преодолевая горные отроги с трудными перевалами, глубокими ущельями и бурными потоками, проследовал через Чаоань до Хойяна (восточнее Кантона). В 1629 г. Сюй двигается в повторный маршрут на север до Пекина, откуда он проходит на северо-восток до Паньшаня, расположенного у Великой Китайской стены. В последующее трехлетие Сюй три раза совершает поездки на юго-восток страны, прокладывая новые маршруты в Южно-Китайских горах, он посещает восточную часть Чжэцзяна. Последнее путешествие Сюя в юго-западный Китай было самым большим и продолжалось с 1636 по 1640 гг. Сюй направился из Цзянъиня на юго-запад, далее путешественник по долине реки Люцзян спустился на юг провинции Гуанси, обошел ее вдоль границы с Гуандуном и Вьетнамом и через Юннин вернулся на север Гуанси, продолжая от Ишаня свой путь на северо-запад в нынешнюю столицу провинции Гуйчжоу – Гуйян. Вернувшись через Синъи и Аньшунь в Куньмин, Сюй вступил в самую трудную часть своего перехода – на запад через высокие хребты западной Юньнани к границам Бирмы. Здесь он перешел в верхних течениях реки Меконг и Салуэн и достиг конечного пункта своего путешествия – горы Цзицзюшань, расположенной вблизи бирманской границы. Путь Сюя пролегал преимущественно по малообжитым и вовсе не обжитым горным районам.

Основные труды : «Записки о путешествиях Сюй Ся-кэ».

Среди выдающихся ученых-географов нашей Родины проф. Дмитрию Николаевичу Анучину принадлежит особо почетное место. Его можно поставить в один ряд с такими учеными, как И. М. Сеченов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев и др.

10 августа 1948 г. в связи с 25-летием со дня смерти Анучина Советское правительство издало специальное постановление об увековечении памяти ученого. В этом важном для истории науки документе Анучин назван «крупнейшим русским географом, создателем русской университетской географической школы».

Дмитрий Николаевич был первым русским географом, поставившим преподавание географии в средней и высшей школе на современный научный уровень.

Впервые в Московском университете по инициативе Анучина, возглавившего кафедру географии, стали готовить географов с высшим университетским образованием. Воспитанные им учителя сделали географию интересным и увлекательным предметом в средней школе.

Дмитрий Николаевич родился в 1843 г. в Петербурге. Его отец, Николай Васильевич Анучин, был солдатом армии Кутузова.

Рано обучившись грамоте, Митя Анучин много читал. В 1854 г. он поступил в гимназию. Среди учителей были передовые для того времени люди и талантливые воспитатели. В гимназии было хорошо поставлено преподавание русского языка и литературы, естествознания и географии. Анучин с удовольствием занимался русским языком. Он любил писать сочинения и диктанты, а также заниматься грамматическим разбором. Пробовал и сам сочинять стихи и прозу - романы и комедии. На всю жизнь сохранились в памяти Дмитрия Николаевича интересные уроки по естествознанию. Учитель, показывая растения и животных, увлекательно о них рассказывал. Не менее интересны были уроки по географии. В своем первом дневнике, который Анучин вел во II классе гимназии, он записал: «Из всех наук я больше всего любил географию… Особенно же я любил географию с приключениями».

Успешно окончив гимназию, Анучин после долгих размышлений остановил свой выбор на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Не кончив первого курса, он был вынужден из-за болезни прервать занятия. По совету врачей родители отправили Дмитрия Николаевича за границу в более благоприятные по климату места.

Вернувшись в Россию, он поступил в Московский университет. По окончании его Анучин решил посвятить себя научной деятельности. Но в царской России путь в науку даже для способной и талантливой молодежи был нелегким.

Перебиваясь случайными заработками, Дмитрий Николаевич упорно самостоятельно занимался зоологией, новой в то время наукой - антропологией и географией.

В 1871 г. Анучин поступил на должность ученого секретаря в Московский зоологический сад, который тогда находился в полном запустении. Энергично взявшись за дело, Дмитрий Николаевич пополнил сад редкими африканскими, среднеазиатскими и сибирскими животными. На материалах наблюдений за животными в зоологическом саду он написал свои первые научные работы.

Вскоре Московский университет поручил Анучину читать курс лекций по антропологии. Для изучения постановки преподавания этой науки университет командировал его в Германию, Францию и Англию. Там молодой ученый слушал лекции профессоров, посещал музеи.

Через два с половиной года Анучин вернулся на родину и стал читать студентам курс антропологии.

В 1882 г. Дмитрий Николаевич путешествовал по Дагестану, где исследовал пещеры, отыскивая в них следы пребывания человека каменного века. Передвигаясь по труднодоступным горам пешком или верхом на лошади, Анучин посетил отдаленные, затерянные в горах аулы Дагестана. Здесь он изучал жизнь и быт местных народов.

В 1885 г. Анучин начал читать студентам университета лекции по географии. С этого времени всю свою деятельность он посвятил созданию в России научной географии, подготовке учителей и научных работников, способных в дальнейшем успешно развивать географическую науку.

С каждым годом его лекции привлекали все больше и больше студентов, желавших получить специальность географа. Учениками-Анучина были крупные ученые-географы: акад. Л. С. Берг, профессора А. А. Борзов, А. С. Барков, А. А. Крубер, М. С. Воднарский, М. А. Боголепов, С. В. Чефранов, С. Г. Григорьев, Б. Ф. Добрынин и др.

В 1890 г. Анучина избрали президентом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В том же году он организовал в составе этого Общества географическое отделение, которое должно было содействовать развитию в России географической науки.

Летом этого же года Анучин отправился в экспедицию на Валдайскую возвышенность. Здесь он изучил район истоков Волги, Западной Двины и Днепра.

До экспедиции Анучина Валдайская возвышенность на картах изображалась неверно. Анучин уточнил карту, установил правильные очертания озер, измерил глубину и выяснил происхождение озерных котловин.

Эти его работы заложили новую в русской географии ветвь науки - учение об озерах, или лимнологию.

Вместе с членами географического отделения Общества любителей естествознания Анучин основал географический журнал «Землеведение», который вскоре объединил вокруг себя ученых-географов, путешественников, учителей и любителей географии.

В 1896 г. Анучина избрали в академики. Он много трудился и создал ряд выдающихся научных работ: о различных народах, землетрясениях, вулканах, озерах, наводнениях, о формах земной поверхности и т. д.

В 1915 г. под председательством Анучина в Москве собрался съезд преподавателей географии, который выработал новые программы по географии для средней школы.

В советское время Анучин читал лекции, организовал Научно-исследовательский институт географии и антропологии при Московском университете, создал географический музей.

Когда встал вопрос о создании первого советского Атласа мира, В. И. Ленин указал на Д. И. Анучина и его ближайшего ученика А. А. Борзова как на самых крупных специалистов-географов, которых следует привлечь к этой работе.

Анучин горячо любил свою родину. Его работы усиленно подчеркивали тесную связь географии с народным хозяйством, с практической деятельностью человека.

Последний его труд был посвящен жизни и деятельности русского путешественника Миклухо-Маклая.

Анучин написал биографию путешественника и подготовил к печати часть его рукописей и дневников.

Умер Анучин в 1923 г. в возрасте 80 лет. Именем его назван один из самых высоких вулканов на Курильских о-вах, ледник на северо-востоке Сибири. За лучшие работы по географии Московский университет ежегодно присуждает премию им. Д. Н. Анучина, а для более способных, проявивших успехи в науке аспирантов и студентов географического факультета Советское правительство установило стипендии его имени.